泳池水质检测中氰尿酸含量过高有什么危害

水质检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

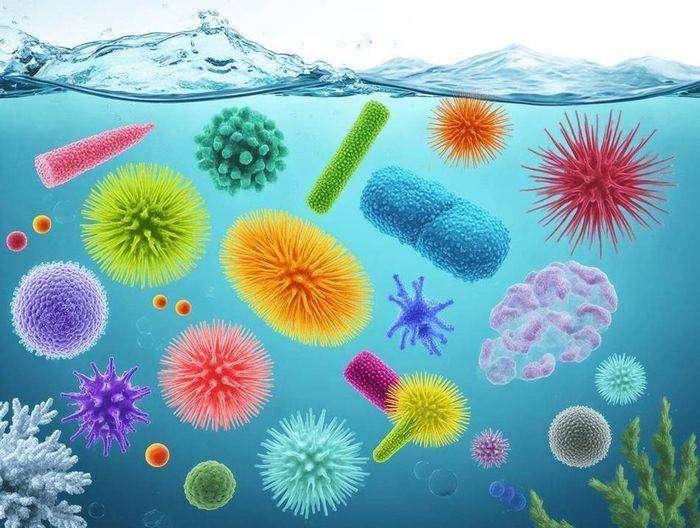

氰尿酸是泳池水处理中常用的氯稳定剂,通过与次氯酸结合延缓氯挥发,延长消毒效果。但浓度超过国家标准(通常≤100mg/L)时,会引发连锁危害:削弱消毒能力、刺激人体、破坏水质、腐蚀设备,甚至干扰管理决策。本文从多维度解析氰尿酸超标对泳池的具体影响,帮助运营者识别风险根源。

过度结合自由氯,直接导致消毒失效

氰尿酸的核心作用是与次氯酸结合成稳定的氯氰化合物,但浓度过高时,会过度“绑定”自由氯——当氰尿酸≥150mg/L,约90%的自由氯会被结合为无消毒活性的“结合氯”,导致自由氯浓度降至0.3mg/L以下(国标要求0.5-1.0mg/L)。此时,泳池丧失杀菌能力,大肠杆菌、隐孢子虫等病原体易滋生,可能引发腹泻、结膜炎等传染病。

这种失效极具隐蔽性:总氯检测可能显示“达标”(如总氯1.5mg/L),但自由氯仅0.2mg/L——管理者常误判为“氯不足”而继续加氯,反而加重氰尿酸与氯的结合,形成“加氯越多、消毒越差”的恶性循环。

例如某泳池曾因氰尿酸达200mg/L,导致自由氯不足,引发20名儿童集体感染腺病毒——后续检测发现,泳池水的隐孢子虫浓度是安全值的5倍,根源正是氰尿酸超标导致的消毒失效。

刺激皮肤黏膜,引发即时不适反应

氰尿酸本身低毒,但高浓度下会直接刺激人体接触部位。当浓度≥150mg/L时,游泳者皮肤会因脂质屏障被破坏而干燥、瘙痒,敏感人群可能出现红斑或湿疹;眼睛接触后,氰尿酸会改变眼表渗透压,引发结膜充血、刺痛,冲洗后仍持续不适数小时。

儿童反应更明显:幼童皮肤角质层薄,接触高浓度氰尿酸水后,易出现全身性皮疹;过敏体质者吸入氰尿酸颗粒,可能诱发过敏性鼻炎(鼻塞、流涕)或哮喘发作。

需注意,这种不适常被误归为“氯过量”,但实际是氰尿酸超标导致自由氯不足,同时氰尿酸本身的高浓度直接造成刺激——此时加氯无法缓解,反而会加重问题。

消毒失效引发藻类滋生,加重水质浑浊

自由氯是抑制藻类的关键,氰尿酸超标切断这一防线后,藻类孢子(如绿藻、蓝藻)会以氰尿酸分解的有机碳为营养源,24小时内大量繁殖:水变绿、池壁出现黏滑藻斑,甚至堵塞过滤系统。

藻类死亡后释放的有机物会增加水的COD(化学需氧量),导致过滤棉2-3天就需更换;同时,死亡藻类为细菌提供“温床”,大肠杆菌等致病菌二次繁殖,进一步提升感染风险。

更棘手的是,氰尿酸无法通过过滤去除——超标后只能换水稀释,而换1/3池水需花费数千元(包括补水、重新调整药剂的成本),增加运营负担。

加速设备腐蚀,增加维护成本

高浓度氰尿酸通过两种途径腐蚀设备:一是作为弱酸降低水的pH(从7.2降至6.8以下),加速不锈钢栏杆的电化学腐蚀——铬元素被侵蚀后,表面出现锈斑,最终断裂;二是氰尿酸钠盐增加水的电导率,提高金属管道与水体的电流密度,导致管道内壁镀锌层脱落,形成铁锈层。

某小区泳池曾因氰尿酸达200mg/L,半年内3次管道漏水:维修时发现,PVC管道内壁已被腐蚀出多个小孔,不锈钢过滤器的滤网也因锈蚀变形,更换整套设备花费近2万元。

这种腐蚀隐蔽性强:设备表面看似完好,内部已被侵蚀,等到漏水时往往需彻底更换,成本极高。

干扰水质检测,导致管理决策失误

氰尿酸超标会误导自由氯检测:常规DPD法本应只与自由氯显色,但高浓度氰尿酸会让结合氯也参与反应,导致结果虚高——比如实际自由氯0.2mg/L,检测显示1.2mg/L,管理者误判为“达标”,继续加氯反而加重结合氯积累。

此外,氰尿酸的缓冲作用会让pH检测“虚高”:实际pH6.8,显示为7.2,错过调整pH的时机,进一步加速设备腐蚀。

这种误判可能导致“小病拖成大病”——比如因自由氯检测虚高,未及时处理,最终引发泳池爆发传染病,影响运营口碑。

长期暴露的潜在健康风险

尽管短期接触高浓度氰尿酸无急性毒性,但长期暴露仍有隐患:动物实验显示,大鼠长期摄入高剂量氰尿酸会损伤肾脏近曲小管;泳池工作人员因长期接触,皮肤干燥、瘙痒的发生率比普通人群高30%。

对人体而言,儿童误吞的水(每次约50ml)中,高浓度氰尿酸可能积累在体内,影响泌尿系统发育;慢性肾病患者接触后,可能加重肾脏负担,导致肾功能下降。

美国EPA将氰尿酸限值设为100mg/L,正是基于“长期安全”的评估——即使短期接触150mg/L无明显不适,长期暴露仍可能引发慢性损伤。

相关服务