无菌医疗器械灭菌验证中生物负载检测的取样方法

灭菌验证相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

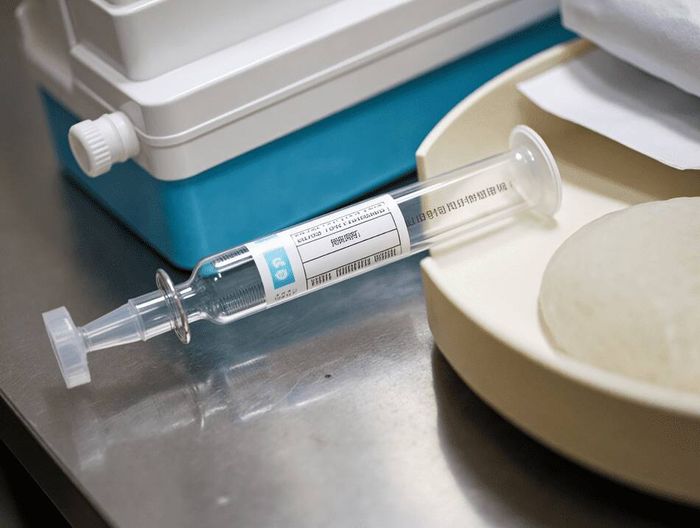

生物负载检测是无菌医疗器械灭菌验证的核心环节,其结果直接反映产品生产末端的初始微生物污染水平,是确定灭菌工艺参数(如辐射剂量、湿热灭菌时间)的关键依据。而取样方法作为检测的“第一关”,直接决定了样本的代表性与结果的准确性——不少企业因取样点选择不当、操作不规范,导致检测结果偏离实际,进而引发灭菌工艺参数设定错误,甚至验证失败。本文结合《医疗器械灭菌 生物负载的测定》(GB 18279-2015)、《无菌医疗器械生产管理规范》(YY 0033-2016)等标准要求,系统梳理无菌医疗器械灭菌验证中生物负载检测的科学取样方法,助力企业构建可靠的检测基础。

取样前的准备工作

取样前需确保环境与人员处于受控状态:首先,取样环境应与产品生产末端的环境一致(如万级洁净区生产的产品,取样需在万级或更高级别洁净区进行),避免外部环境微生物的干扰;若需在非洁净区取样(如最终包装后的产品),需对取样台面用75%乙醇擦拭消毒,并避免人员频繁走动带来的扬尘。

人员方面,取样者需经无菌操作培训,穿符合洁净级别的工作服(连体服、手套、口罩缺一不可),且在取样前用消毒湿巾擦拭手套表面——每处理一个样本需更换一次手套,或用新的消毒湿巾重新消毒,避免交叉污染。

工具准备是关键:所有取样工具(无菌棉签、聚酯拭子、采样管、剪刀)需经湿热灭菌(121℃,15min)或环氧乙烷灭菌,使用前需检查包装完整性(如灭菌袋无破损、有效期内);若产品生产中使用过消毒剂(如乙醇、含氯消毒液),采样管需提前加入中和剂(如硫代硫酸钠),避免消毒剂残留抑制后续微生物培养。

此外,需提前准备样本标签,标注产品名称、批号、生产班次、取样点、时间、取样人,确保每一份样本都能追溯到具体生产环节。

取样点的选择原则

取样点需遵循“代表性、覆盖性、针对性”三大原则:代表性是指优先选择微生物易残留的部位——如一次性输液器的穿刺器斜面、输液管与莫非氏滴管的焊接处,植入式髋关节的螺纹槽、聚乙烯衬垫边缘,这些结构复杂或与人体接触密切的部位,最易积累微生物。

覆盖性要求覆盖生产全流程:从原料(如聚丙烯颗粒、橡胶塞)、半成品(已组装未包装的输液器)到成品(最终灭菌后的包装产品),每个环节都需取样——原料阶段重点取料斗出口的样本(与空气接触最频繁),半成品阶段取组装线末工位的产品(反映生产末端状态),成品阶段取包装完好的产品(验证最终污染水平)。

针对性则结合产品使用场景调整:植入式器械重点取样与人体组织接触的金属柄表面,一次性注射器重点取样针筒内壁与活塞的摩擦面,这些部位的微生物若未被彻底杀灭,直接威胁患者安全。

不同产品类型的取样策略

一次性使用无菌器械(如输液器、注射器):结构简单、批量大,采用“随机抽样+重点部位擦拭”法。以输液器为例,取穿刺器(斜面+侧孔)、莫非氏滴管内壁、输液管末端接口三个部位,用聚酯拭子蘸0.9%无菌氯化钠溶液,按“Z”字形擦拭每个部位3次(覆盖约5cm²),随后将拭子放入含中和剂的采样管中。

植入式器械(如髋关节、支架):结构复杂、价值高,采用“全表面覆盖+破坏性取样”法。髋关节需擦拭金属柄外表面(含螺纹槽)、聚乙烯衬垫内表面,再用无菌剪刀剪开连接部位,擦拭内部接触处;支架类产品体积小,可直接放入采样管,加0.1%蛋白胨水振荡10分钟(200次/分钟),提取表面微生物。

无菌敷料(如纱布、绷带):多孔结构易藏微生物,采用“浸渍法”。取10cm×10cm纱布放入含100ml无菌洗脱液的采样袋,挤压5次使洗脱液渗透,再将洗脱液转移至无菌容器——这种方法能充分提取纤维间隙的微生物,避免擦拭法遗漏。

取样数量的确定依据

取样数量需结合批量与风险等级:根据GB 18279-2015,批量≤1000件取5个样本,1001-10000件取10个,>10000件取20个——确保样本能代表整体批次。

风险等级需额外调整:高风险器械(如心脏起搏器、人工晶状体)取样数量加倍(批量10000件取40个),中风险(输液器、注射器)按标准取,低风险(纱布、绷带)可减至15个;若生产中出现异常(如洁净区温湿度超标),需额外加5-10个样本,重点检测异常时段的产品。

取样工具与操作规范

工具选择需匹配产品特性:光滑表面(如金属器械)用海绵拭子(接触面积大),多孔表面(如敷料)用聚酯拭子(吸附力强);采样管容量根据样本调整——擦拭输液器用10ml管,浸渍纱布用100ml采样袋。

操作遵循“轻、匀、快”:轻即擦拭力度适中,避免破坏产品涂层或微生物细胞;匀即按同一方向擦拭(如顺时针),避免重复擦拭导致微生物聚集;快即取样后立即密封样本(旋紧采样管、密封采样袋),暴露时间不超过10分钟(防止微生物死亡或繁殖)。

取样后的样本处理

样本保存需控温:取样后立即放入4℃保温箱(冰袋包裹,避免直接接触样本),低温抑制微生物繁殖;运输时用泡沫垫包裹采样管,防止震动破损;液态样本(如洗脱液)需旋紧盖子,避免泄漏。

处理时间需严格:样本需在4小时内送检测室,24小时内完成检测(如平板计数法、膜过滤法);若无法及时检测,需-20℃冷冻保存,但不超过72小时(过长会降低微生物活性)。

取样过程的记录要求

记录是追溯的关键,需涵盖全流程:产品信息(名称、批号、规格)、环境信息(洁净级别、温湿度、压差)、人员信息(取样人、复核人、培训证号)、取样点(具体部位描述)、工具信息(拭子材质、采样管容量、灭菌批号)、处理信息(保存温度、运输时间、送达时间)。

记录需实时填写,不可事后补填;用签字笔或电子签名(符合《电子签名法》),确保可追溯;若取样中出现异常(如拭子包装破损、样本掉落),需详细记录异常情况、处理措施(如更换拭子、重新取样)及结果。

记录需保存至少3年(或产品有效期后1年),纸质记录防潮防虫,电子记录加密备份——后续若出现验证失败或召回,记录可快速定位问题根源。

相关服务