高分子材料医疗器械生物相容性检测的关键指标分析

生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

高分子材料因轻质、易加工、力学性能可调等特点,广泛应用于植入式器械(如人工关节、心脏支架)、医用耗材(如输液管、透析器)等医疗器械领域。而生物相容性是高分子材料医疗器械安全的核心要求——它直接反映材料与人体组织、血液、细胞等接触时是否引发不良反应。本文聚焦高分子材料医疗器械生物相容性检测的关键指标,拆解每个指标的检测逻辑、方法及与高分子材料特性的关联,为行业从业者理解检测本质提供参考。

细胞毒性检测:高分子材料的基础安全屏障

细胞毒性是评估高分子材料对细胞存活、增殖及功能影响的核心指标,也是生物相容性检测的“第一道关卡”。细胞是人体组织的基本单位,若材料或其浸提液(模拟体内降解/溶出的产物)导致细胞死亡、形态改变或代谢异常,极可能引发体内组织损伤。

常用检测方法包括MTT比色法(通过线粒体脱氢酶活性反映细胞活力)、LDH释放试验(检测细胞膜完整性)及克隆形成试验(评估长期增殖能力)。以聚乳酸(PLA)这类可降解高分子为例,其降解产物乳酸若在局部积累至一定浓度,可能降低周围环境pH值,抑制成纤维细胞或骨细胞的活性——因此检测时需模拟体内降解条件(如37℃、pH7.4的缓冲液),评估不同降解阶段的细胞毒性。

值得注意的是,高分子材料的加工工艺也会影响细胞毒性:例如注塑过程中的高温可能导致材料分解产生小分子有害物质,或残留的脱模剂(如硅油)未完全清除,均可能增加细胞毒性风险。

致敏性检测:避免免疫介导的不良反应

致敏性反映高分子材料引发免疫系统异常激活的可能性,尤其常见于与皮肤、黏膜长期接触的器械(如造口袋、导尿管)。迟发型超敏反应(Ⅳ型过敏)是主要风险——材料中的致敏原(如添加剂、残留单体)会激活T淋巴细胞,导致接触部位出现红斑、瘙痒甚至水疱。

检测方法以动物试验为主:豚鼠最大化试验(GPMT)通过皮内注射材料浸提液+佐剂,再结合局部涂敷,诱导并观察过敏反应;封闭斑贴试验则模拟人体皮肤接触场景,评估材料对皮肤的致敏潜力。

高分子材料中的增塑剂是常见致敏原——例如聚氯乙烯(PVC)输液管中常用的邻苯二甲酸二乙基己酯(DEHP),其溶出后可能引发部分人群皮肤过敏。此外,材料表面的化学修饰(如为改善亲水性涂覆的聚乙二醇(PEG))也需评估:若PEG分子量过低,可能穿透皮肤角质层,成为潜在致敏原。

刺激性检测:皮肤与黏膜接触的直接安全验证

刺激性评估高分子材料对皮肤、眼黏膜或呼吸道黏膜的直接刺激作用,属于“即时性不良反应”的检测指标。与致敏性不同,刺激性通常由材料的物理特性(如表面粗糙度、硬度)或化学溶出物(如碱性残留)直接引发,而非免疫反应。

皮肤刺激试验常用兔背部皮肤模型:将材料或浸提液涂敷于脱毛皮肤,观察24-72小时内是否出现红斑、水肿;黏膜刺激试验则针对眼结膜(如隐形眼镜护理液接触材料)或阴道黏膜(如避孕器具),评估充血、分泌物增多等反应。

以医用硅胶导管为例,若表面存在未打磨的毛刺或注塑时产生的飞边,插入过程中可能摩擦尿道黏膜,导致机械性刺激;而硅胶中的交联剂(如过氧化物)若残留,可能溶解于尿液中,引发化学性刺激。因此,刺激性检测需同时考虑材料的物理形态与化学溶出物。

溶血反应:血液接触类器械的红线指标

溶血反应是评估高分子材料与血液接触时是否破坏红细胞膜的关键指标,直接关系到输血器、心脏瓣膜、透析器等器械的安全性——红细胞破裂释放的血红蛋白会引发肾衰竭、休克等严重后果。

检测方法遵循GB/T 16175-2008《医用有机硅材料生物学评价试验方法》等标准:将材料浸提液与新鲜兔血混合,37℃孵育1小时后,通过离心分离上清液,测量吸光度并计算溶血率(溶血率≤5%为合格)。

高分子材料的表面亲水性对溶血率影响显著:疏水性材料(如未改性的聚乙烯)易吸附血液中的蛋白质(如纤维蛋白原),形成“蛋白冠”,进而激活血小板并诱导红细胞黏附、破裂;而通过等离子体处理或涂覆肝素的亲水性表面,可减少蛋白吸附,降低溶血风险。例如,聚醚砜(PES)透析膜通过引入亲水基团,溶血率较传统聚丙烯腈膜降低约40%。

遗传毒性检测:防范潜在的基因突变风险

遗传毒性评估高分子材料是否导致基因突变、染色体畸变或DNA损伤,是预防长期致癌风险的重要环节。某些高分子材料的残留单体(如丙烯酸酯类、氯乙烯)或降解产物(如苯系物)可能插入DNA链或引起DNA断裂,进而诱发细胞癌变。

常用检测组合包括AMES试验(利用突变型沙门氏菌评估基因突变)、中国仓鼠卵巢(CHO)细胞染色体畸变试验(观察染色体数目/结构异常)及彗星试验(检测单细胞DNA损伤)。例如,聚氯乙烯(PVC)生产中残留的氯乙烯单体(VCM)是明确的致癌物,需通过气相色谱法检测残留量,并结合AMES试验验证其遗传毒性。

值得注意的是,遗传毒性具有“剂量依赖性”——即使材料中残留的有害物含量极低,长期植入(如人工关节使用20年以上)也可能因累积效应增加风险。因此,检测时需模拟材料的长期溶出特性,而非仅评估初始状态。

植入后局部反应:长期植入器械的组织相容性验证

对于人工关节、心脏起搏器等长期植入的高分子材料器械,植入后局部反应是评估组织相容性的核心指标——它反映材料与周围组织的“共生能力”,包括炎症反应、纤维化程度及组织整合情况。

检测方法为动物体内植入试验:将材料植入大鼠、兔或犬的肌肉、骨组织中,在1周、4周、12周等时间点取出,通过组织病理学检查观察炎症细胞(如巨噬细胞、淋巴细胞)浸润数量、纤维囊厚度及组织再生情况(如骨整合中的新骨形成)。

以聚醚醚酮(PEEK)人工关节衬垫为例,其表面粗糙度Ra若控制在0.2μm以下,可减少巨噬细胞的激活——巨噬细胞过度聚集会分泌炎症因子(如TNF-α、IL-6),促进纤维囊形成,导致关节松动。而通过表面喷涂羟基磷灰石(HA)的PEEK材料,能诱导成骨细胞黏附,加速骨整合,降低纤维囊厚度约30%。

血液相容性:心血管器械的核心指标

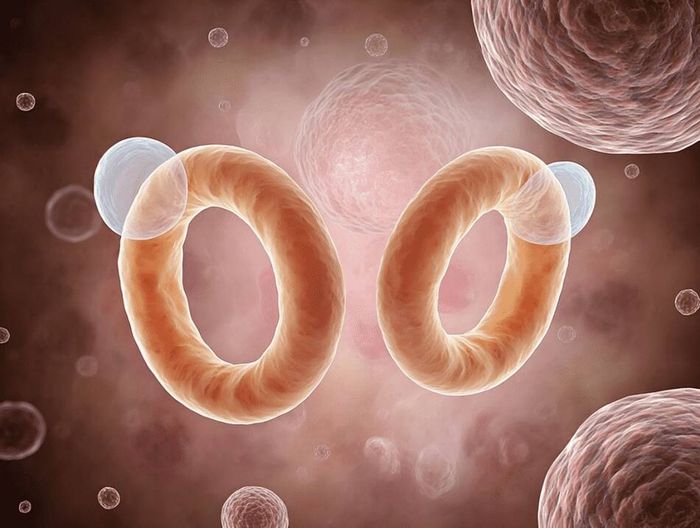

血液相容性是心血管类高分子材料器械(如心脏支架、人工血管)的“生命线”,涵盖血小板黏附与激活、凝血系统激活及补体系统激活三个维度——任何一个维度异常都可能引发血栓、栓塞等致命并发症。

血小板黏附试验通过扫描电镜观察材料表面血小板的形态(如是否出现伪足、聚集);凝血时间试验(APTT、PT)评估内源性/外源性凝血途径的激活;补体激活试验则检测血清中C3a、C5a等补体片段的含量。例如,药物洗脱支架的高分子涂层(如聚乳酸-羟基乙酸共聚物PLGA)若降解过快,可能释放酸性产物,激活血小板并缩短APTT,增加支架内血栓风险。

为提升血液相容性,行业常采用表面改性技术:如在聚四氟乙烯(PTFE)人工血管表面涂覆肝素(抑制凝血酶活性),或通过化学接枝引入抗血栓多肽(如RGDS序列,抑制血小板黏附),可将血小板黏附率降低70%以上。

相关服务