高分子材料老化试验中臭氧浓度对橡胶老化龟裂程度影响规律

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

橡胶是应用最广泛的高分子材料之一,从汽车轮胎到工业密封件,从电缆护套到日常用品,其弹性和耐磨性能不可或缺。但臭氧老化是橡胶制品的“隐形杀手”——臭氧分子会与橡胶中的不饱和双键发生氧化反应,导致表面出现细微龟裂,随着时间推移,龟裂扩展并合并,最终引发材料失效。探究臭氧浓度对橡胶老化龟裂程度的影响规律,是解决橡胶臭氧老化问题的核心,直接关系到制品的使用寿命和安全性。

橡胶臭氧老化的化学反应机制

橡胶的臭氧老化本质是“双键-臭氧”的加成-分解反应。臭氧(O₃)作为强氧化剂,先与橡胶分子链中的C=C双键发生1,3-偶极加成,形成不稳定的臭氧化物;随后臭氧化物在水或热的作用下分解,产生羰基化合物(如醛、酮)和活性自由基(如RO·、RCO·)。这些自由基会引发链式反应,导致分子链断裂或交联,破坏材料的结构完整性。

与热老化或光老化不同,臭氧老化具有“表面优先性”:臭氧分子的扩散系数约为10⁻⁷~10⁻⁸cm²/s(橡胶中),仅能渗透到表面几微米至几十微米的深度。因此,龟裂首先出现在表面,且初始龟裂的方向与拉伸应力垂直——这是因为拉伸时分子链沿应力方向排列,臭氧更容易攻击垂直方向的双键。

橡胶的不饱和程度决定了臭氧敏感性:天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)等不饱和橡胶(双键含量10%~15%)对臭氧极敏感;乙丙橡胶(EPDM)、氟橡胶(FKM)等饱和橡胶(双键含量<1%)则几乎不受臭氧影响。这也是为什么不饱和橡胶必须添加抗臭氧剂(如对苯二胺类)的原因。

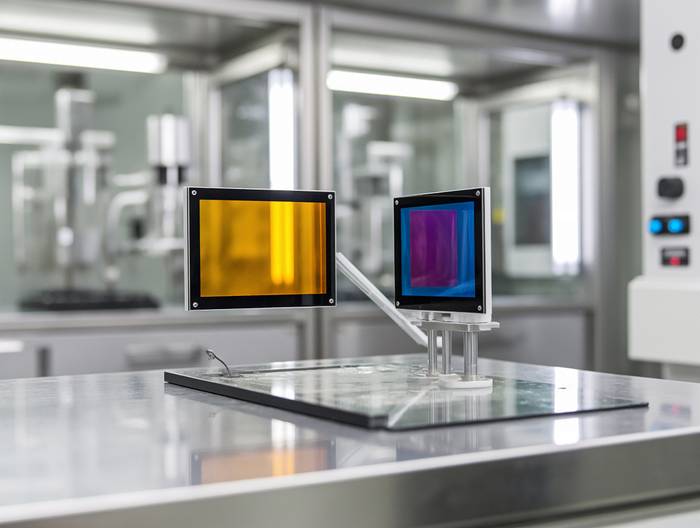

臭氧老化试验的关键设计参数

要精准研究臭氧浓度的影响,试验需遵循“单一变量”原则:除臭氧浓度外,温度(通常23±2℃,模拟常温)、相对湿度(45%~55%)、拉伸应力(根据制品实际受力选择,如轮胎胎侧为10%~30%伸长率)需保持一致。其中,拉伸应力是核心外部条件——橡胶受力时,分子链舒展,双键暴露更多,臭氧反应速率翻倍。

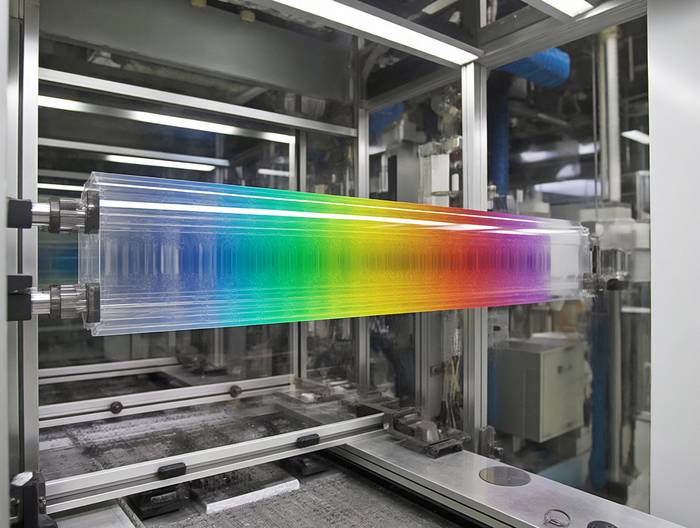

臭氧浓度的设置需覆盖实际场景:自然环境(0.01~0.1ppm)、城市环境(0.1~0.5ppm)、工业环境(1~10ppm)。试验中一般设置5~6个梯度,如0.1ppm、0.5ppm、1ppm、5ppm、10ppm,既能观察低浓度的长期影响,也能覆盖极端工业环境。

试样选择需符合标准:采用GB/T 528规定的哑铃型试样(类型1),表面打磨至Ra<0.8μm,无气泡、划痕——缺陷会成为“龟裂起始点”,干扰浓度影响的判断。试验过程中,用体视显微镜(放大10~50倍)定期观察,记录“龟裂起始时间(TOS)”“龟裂密度(个/cm²)”“最大龟裂深度(Dmax)”三个关键指标。

不同臭氧浓度下的龟裂发展特征

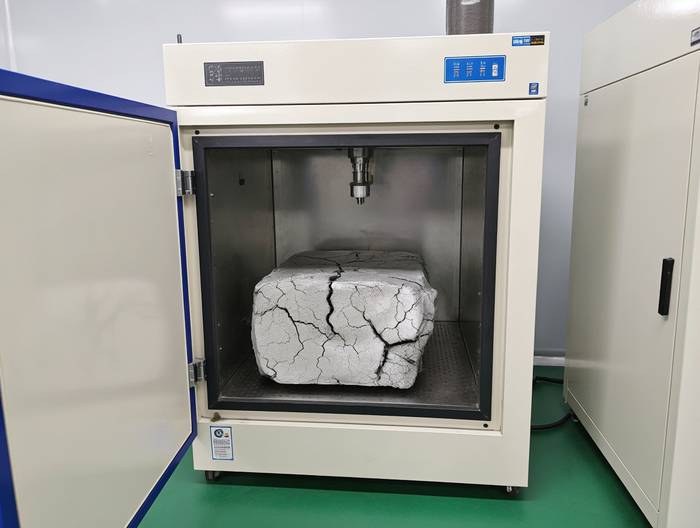

橡胶的臭氧龟裂遵循“起始-扩展-合并”三阶段规律,臭氧浓度直接决定各阶段的时间和程度:

龟裂起始阶段:低浓度(0.1~0.5ppm)下,TOS需数天至数周,表面出现针尖大小的龟裂(直径<0.1mm);中浓度(1~5ppm)下,TOS缩短至几小时至几天,龟裂呈细线性(长度<1mm);高浓度(10ppm+)下,TOS仅需几十分钟,表面瞬间出现密集微小龟裂(直径<0.05mm)。

龟裂扩展阶段:低浓度下,扩展速率慢(0.01~0.1mm/天),龟裂长度1~3mm,深度<50μm;中浓度下,速率提升至0.1~0.5mm/天,长度5~10mm,深度穿透表面层(50~200μm);高浓度下,速率>0.5mm/天,深度达数百微米,甚至突破“臭氧反应层”(50~100μm)向内部扩散。

龟裂合并阶段:低浓度下,合并需数月,裂缝宽度<0.5mm;中浓度下,合并需数周,宽度1~2mm;高浓度下,仅需几天就会出现“网状龟裂”,表面片状脱落,材料拉伸强度下降>50%。

臭氧浓度与龟裂速率的量化关系

通过试验数据拟合,臭氧浓度(C)与龟裂扩展速率(v)的关系可用“幂函数模型”描述:v = k·Cⁿ,其中k为常数(与橡胶类型、应力有关),n为浓度指数(通常0.5~1.0)。

以天然橡胶(20%伸长率,23℃)为例:当C=0.1ppm时,v=0.02mm/天;C=1ppm时,v=0.1mm/天;C=10ppm时,v=0.5mm/天——浓度增加100倍,速率提升25倍,符合n=0.7的幂函数关系。

需注意“浓度阈值”:当C>15ppm时,速率增长趋于平缓——此时臭氧分子的扩散速率成为限制因素,表面反应已饱和,内部臭氧无法及时补充,因此速率不再随浓度增加而显著提升。

臭氧浓度与其他因素的交互影响

臭氧浓度的影响并非孤立,需结合拉伸应力和温度综合分析:

拉伸应力的强化作用:橡胶受力越大,分子链越舒展,双键暴露越多,臭氧浓度的影响被放大。例如,天然橡胶在10%伸长率下,C从0.5ppm增至5ppm,速率提升3倍;在50%伸长率下,同样浓度变化,速率提升8倍——应力越大,浓度的影响越明显。

温度的双重作用:低温(0~25℃)下,臭氧反应活性低,但橡胶弹性模量高,应力集中更明显,龟裂更容易起始;高温(40~60℃)下,臭氧反应活性高,但橡胶分子链运动剧烈,缓解了应力集中,因此速率变化需看两者的平衡。例如,丁腈橡胶在23℃、20%伸长率下,C=1ppm时v=0.08mm/天;在40℃下,v=0.12mm/天——温度升高,速率略有增加,但未翻倍。

影响规律的实际应用价值

配方优化:针对高臭氧环境(如化工厂密封件),优先选择饱和橡胶(如EPDM、FKM)或添加高效抗臭氧剂(如4010NA、4020)——抗臭氧剂会优先与臭氧反应,保护橡胶双键。例如,添加1.5%4010NA的天然橡胶,在C=5ppm下,TOS从24小时延长至720小时。

标准制定:ISO 1431-1(橡胶臭氧老化试验)中规定的浓度范围(0.01~10ppm)、拉伸率(0~50%),正是基于不同应用场景的浓度分布。例如,汽车轮胎的臭氧试验通常选择C=0.5ppm,模拟城市环境;工业密封件选择C=5ppm,模拟极端环境。

制品设计:减少应力集中区域(如尖锐边角、厚薄不均)——这些区域的龟裂会更早发生,即使浓度低也可能失效。例如,密封件的截面设计采用R≥2mm的圆角,可降低应力集中30%,TOS延长50%。

不同橡胶类型的浓度敏感性差异

不同橡胶的不饱和程度和分子结构不同,对臭氧浓度的敏感性差异显著:

高敏感性橡胶:天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)——双键含量10%~15%,在C=0.1ppm下,TOS仅需7天;C=1ppm下,TOS缩短至1天。

中敏感性橡胶:丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)——双键含量5%~10%,在C=1ppm下,TOS为3天;C=10ppm下,TOS为12小时。

低敏感性橡胶:乙丙橡胶(EPDM)、氟橡胶(FKM)——双键含量<1%,在C=10ppm下,100天内无明显龟裂;C=20ppm下,TOS需30天。

这种差异的本质是“双键可及性”:双键越多、越容易与臭氧接触,对浓度变化越敏感。因此,选择橡胶时需结合使用环境的臭氧浓度——自然环境选NR/SBR,工业环境选EPDM/FKM。

相关服务