装修后材料甲醛释放量检测多次结果不一致的原因

甲醛释放量检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

装修后甲醛检测结果反复波动是很多业主的困惑——同一空间、同一材料,几次检测数值却相差明显。这种不一致并非检测“失准”,而是受检测条件、环境变量、材料特性等多因素交织影响。理清这些原因,才能客观解读结果,避免因数值波动陷入焦虑。

检测条件的规范性差异

甲醛检测的核心是“遵循标准”,国内常用两个标准:GB/T 18883-2022(民用室内标准)要求封闭12小时,采样点离墙≥0.5米、离地面0.8-1.5米;GB 50325-2020(工程验收标准)仅需封闭1小时。若第一次检测用GB 50325的1小时封闭,结果可能比GB/T 18883低40%-50%——比如前者测0.09mg/m³,后者可能达0.15mg/m³。

采样点位置也会直接影响结果:若离新衣柜仅0.3米(标准要求≥0.5米),局部甲醛浓度会比空间均值高20%-30%;若放在地面10厘米处(标准0.8-1.5米),因甲醛比空气略重,下沉浓度高,结果会虚高0.03-0.05mg/m³。

环境温湿度的动态影响

甲醛的释放速率与温湿度强相关:温度每升1℃,释放量增15%-30%;湿度超60%时,材料中的结合态甲醛会水解为游离态,释放量翻倍。比如南方夏季32℃、75%湿度时,某卧室甲醛为0.16mg/m³;冬季20℃、50%湿度时,同一房间仅0.08mg/m³,差值达一倍。

即使同一季节,天气变化也会波动:梅雨季阴雨天(25℃、80%湿度)比晴天(25℃、50%湿度)高30%;开空调除湿后,湿度降至40%,甲醛浓度会快速下降0.03-0.05mg/m³。

材料释放的阶段性特征

装修材料的甲醛释放是“阶梯式”的:前1-3个月为快速释放期,游离甲醛快速扩散,数值波动最大;3个月后进入缓慢释放期,但会因温度升高“反弹”。比如某密度板衣柜,安装第一周测0.2mg/m³(快速期),第二周降至0.12mg/m³,第三周开空调制热(28℃),反弹至0.18mg/m³——这是释放阶段的正常波动,并非材料问题。

部分材料还有“滞后性”:墙面漆1-2个月释放完,人造板需3-15年。装修半年后,墙面漆贡献消失,人造板仍在释放,导致整体浓度从前期的0.15mg/m³降至0.1mg/m³,但若温度升高,又会回升。

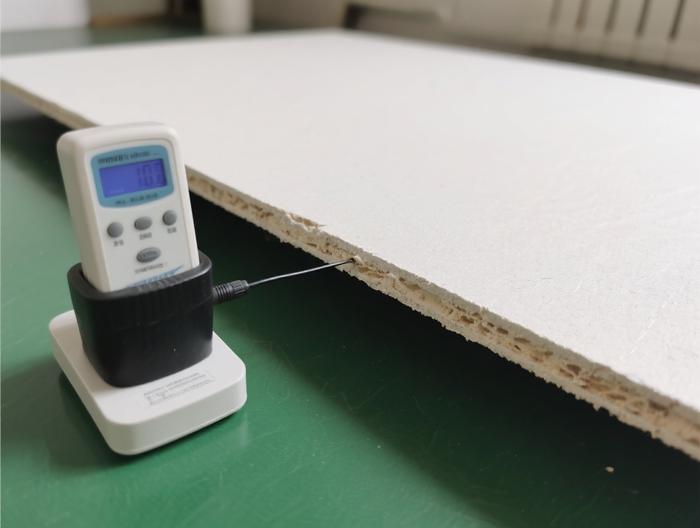

检测设备的精度与操作差异

专业设备(气相色谱仪)误差≤5%,需校准、采样严格;家用检测仪(电化学传感器)易受TVOC、酒精干扰,误差达20%-50%。比如某业主用家用仪测0.15mg/m³,专业机构用气相色谱仪测仅0.09mg/m³——差异源于家用仪误识别了消毒残留的酒精。

设备操作也会影响结果:家用仪未校准或检测前未平衡2小时(适应环境),数值会忽高忽低;专业设备若采样管堵塞、色谱柱老化,结果会偏低10%-15%。

空间通风状态的变化

通风能快速降低甲醛,但通风时间、强度不同,结果差异大:检测前通风8小时,封闭后浓度比未通风低0.04-0.06mg/m³;开落地窗通风1小时,比开小窗(10厘米缝)多置换50%空气,浓度低0.05-0.07mg/m³。

隐性通风更易忽略:门留1厘米缝或窗户漏风,会稀释甲醛,使结果偏低0.02-0.04mg/m³。比如某业主检测时门未关严,结果0.07mg/m³,第二次关严门,结果达0.11mg/m³。

材料叠加效应的不确定性

单个材料达标,多个叠加可能超标——叠加不是“1+1=2”,而是不同材料释放速率的叠加。比如E1级地板(慢释放)+E1级衣柜(快释放):装修1个月,衣柜贡献70%,总浓度0.15mg/m³;3个月后,衣柜贡献40%,地板贡献60%,总浓度0.1mg/m³;开暖气后,两者释放均增20%,总浓度又升至0.12mg/m³。

摆放位置也影响叠加:衣柜放墙角(通风差),局部浓度高,总浓度比放通风处高15%-20%;若衣柜和地板都在小房间(10㎡),叠加效应比大房间(20㎡)更明显,浓度高30%左右。

相关服务