包装完整性测试的标准流程优化及效率提升方案

包装完整性测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

包装完整性测试是保障产品从生产到终端全链路安全的关键环节,直接关系到食品、医药、电子等行业的产品品质与消费者信任。然而传统测试流程中常存在步骤冗余、设备适配性差、数据处理滞后等问题,导致测试效率低、成本高。如何通过标准流程优化与效率提升方案,平衡测试准确性与流程便捷性,成为企业亟待解决的核心问题。本文结合行业实践,从流程拆解、技术赋能、人员管理等维度,探讨包装完整性测试的优化路径。

包装完整性测试的核心需求与传统流程痛点

包装完整性测试的核心需求可归纳为三点:一是合规性,需满足FDA 21 CFR Part 11、ISO 11607等行业标准对包装密封、物理性能的强制要求;二是产品保护性,需确保包装能抵御运输、存储中的湿度、压力、振动等环境因素,避免产品变质或损坏;三是品牌声誉,包装破损或泄漏可能导致产品召回,直接影响消费者对品牌的信任。

但传统测试流程中,这些需求常被低效流程抵消。例如,某食品企业的传统流程是:先由工人逐箱检查包装外观(耗时约30分钟/批次),再随机抽取5%的样品用真空衰减法测泄漏(每样品需10分钟),最后手工记录测试数据并录入系统(易出现数据错漏)。这种流程的痛点在于:步骤冗余导致单批次测试时间长达2小时,抽样比例固定未考虑批次风险(如新进原材料的批次风险更高,但抽样量与常规批次一致),数据记录依赖人工易引发追溯困难——当某批次出现泄漏问题时,无法快速定位是测试环节的误差还是生产环节的问题。

另一个常见痛点是设备适配性差。许多企业同时使用气泡法、真空衰减法、高压放电法等多种测试设备,但不同设备的操作界面、数据格式不统一,测试人员需学习多套操作逻辑,且数据需手动转录至企业ERP系统,增加了时间成本与错误率。例如,某医药企业使用三种不同品牌的泄漏测试仪,每套设备的报告格式不同,员工需花费1小时/天将数据整理成统一格式,才能提交给质量部门。

还有一个痛点是“重结果、轻过程”的思维。传统流程中,测试人员更关注“是否合格”的结果,而忽视测试过程中的数据关联——比如某批次包装的泄漏率与封边温度的相关性,导致无法从测试数据中挖掘生产环节的优化点,陷入“出现问题-解决问题-再出现问题”的循环。

标准流程优化的底层逻辑:以“风险分层”重构测试链路

流程优化的核心不是“删减步骤”,而是“以风险为导向”重构测试链路——即根据包装失效的风险等级,分配对应的测试资源与流程复杂度。这一逻辑的底层是FMEA(失效模式与影响分析)工具的应用:通过识别包装在生产、运输、存储中的失效模式(如封边开裂、薄膜穿孔、胶粘剂失效),评估每种失效的严重度(S,如导致产品变质的严重度为9)、发生频率(O,如每月发生1次的频率为3)、可探测性(D,如用真空衰减法能100%探测的可探测性为1),计算RPN(风险优先数=S×O×D),并根据RPN值将包装批次划分为高(RPN≥100)、中(50≤RPN<100)、低(RPN<50)三个风险层级。

例如,某婴儿配方粉企业通过FMEA分析发现:“包装热封边强度不足”的失效模式,严重度S=10(可能导致奶粉受潮变质)、发生频率O=4(每季度发生1次)、可探测性D=2(用拉力测试仪能有效探测),RPN=80,属于中风险;而“包装印刷蹭脏”的失效模式,S=3(不影响产品质量)、O=2(每月发生1次)、D=1(人工易探测),RPN=6,属于低风险。基于此,企业将中风险的“封边强度测试”纳入必测环节,而低风险的“印刷蹭脏测试”转为抽样检查(抽样比例从5%降至1%)。

风险分层的价值在于“把资源用在刀刃上”。高风险批次(如使用新包装材料的批次、生产设备调试后的批次)需采用“全流程测试”:包括外观检查、拉力测试、泄漏测试、透湿性测试;中风险批次采用“简化流程”:省略透湿性测试(因可探测性高);低风险批次采用“快速测试”:仅做外观检查与随机泄漏测试(抽样比例降至2%)。某医药企业应用此逻辑后,单批次测试时间从120分钟缩短至40分钟,同时高风险批次的测试覆盖率从50%提升至100%,未出现因测试遗漏导致的召回事件。

需要注意的是,风险分层不是“一劳永逸”的——企业需每季度更新FMEA分析,结合最新的生产数据、客户投诉、行业案例调整风险等级。例如,当某批次包装因胶粘剂失效导致泄漏时,需重新评估“胶粘剂失效”的发生频率(O值从3升至5),进而提高对应批次的风险等级与测试强度。

关键环节的流程精简:从“全检覆盖”到“精准抽样”

传统流程中,抽样环节的痛点是“固定比例抽样”——不管批次风险高低,都按5%或10%的比例抽样,导致高风险批次抽样不足、低风险批次抽样过度。流程优化的关键是将“固定比例抽样”转为“基于风险的精准抽样”,核心工具是“抽样计划矩阵”:根据批次的风险等级(高、中、低)与批量大小(小批量<1000件、中批量1000-5000件、大批量>5000件),制定不同的抽样比例与样本量。

例如,某电子元件企业的抽样计划矩阵:高风险+大批量(>5000件)的抽样比例为10%(样本量500件),高风险+小批量(<1000件)的抽样比例为20%(样本量200件);中风险+大批量的抽样比例为5%(样本量250件),中风险+小批量为10%(样本量100件);低风险+大批量为1%(样本量50件),低风险+小批量为2%(样本量20件)。这种抽样方法的优势是:高风险批次的抽样量增加(确保覆盖风险),低风险批次的抽样量减少(降低成本)。

另一个流程精简的关键点是“在线测试替代离线测试”。传统流程中,测试需将样品从生产线搬到实验室,耗时且易导致样品损坏。在线测试是将测试设备集成到生产线上,实时检测包装的关键指标(如封边强度、泄漏率)。例如,某饮料企业在灌装机后安装在线泄漏测试仪,每瓶饮料经过时,设备会自动检测瓶身的泄漏情况(检测时间<1秒/瓶),并将不合格品自动剔除。这种方式不仅省去了“样品搬运”的步骤,还能实时反馈生产环节的问题——当泄漏率超过阈值时,系统会自动报警,提醒工人调整灌装机的压力参数。

流程精简还需避免“为精简而精简”的误区。例如,某企业为缩短测试时间,省略了“包装耐冲击性测试”,结果导致运输过程中包装破损率从0.1%升至1.5%,反而增加了召回成本。因此,流程精简需以“不降低测试准确性”为前提——每删减一个步骤,都需通过验证(如对比删减前后的测试结果一致性)确认其合理性。

技术赋能效率提升:自动化设备与数字化系统的融合应用

技术赋能是效率提升的核心驱动力,主要体现在两个维度:自动化设备替代重复性劳动,数字化系统打通数据链路。

自动化设备的应用首先解决“人工操作的低效与误差”。例如,自动抽样机可以根据预设的抽样规则(如高风险批次抽样10%、低风险批次抽样2%),自动从生产线上抽取样品,避免人工抽样的主观性(如工人可能挑选外观好的样品)。某食品企业使用自动抽样机后,抽样时间从20分钟/批次缩短至5分钟/批次,抽样的随机性提升了30%。

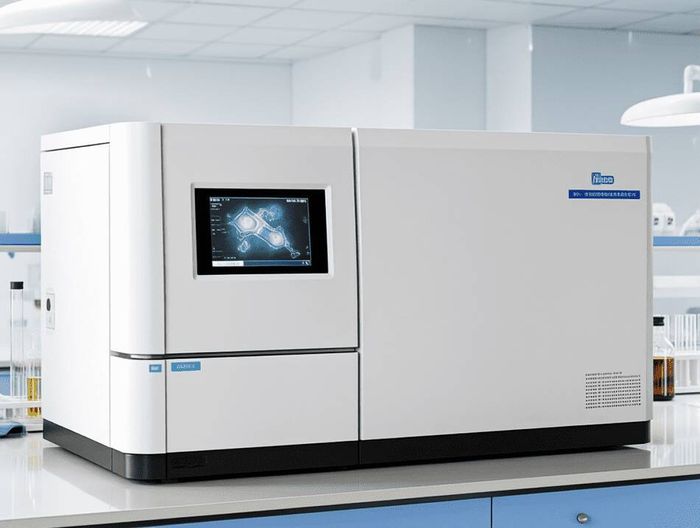

另一个自动化方向是“测试设备的集成化”。传统测试中,不同指标需用不同设备(如拉力测试用拉力机、泄漏测试用真空衰减仪),操作繁琐。集成化设备是将多种测试功能整合到一台设备中,比如某品牌的“包装综合测试仪”,可同时进行拉力测试、泄漏测试、透湿性测试,操作界面统一,数据自动关联。某医药企业使用该设备后,测试人员的培训时间从3天缩短至1天,单样品测试时间从30分钟缩短至15分钟。

数字化系统的核心价值是“打通数据孤岛”。LIMS(实验室信息管理系统)是常见的数字化工具,它能自动收集测试设备的数据(如拉力值、泄漏率),生成标准化报告,并将数据同步至企业的ERP、MES系统。例如,某化妆品企业的LIMS系统与生产线上的灌装机、封边机相连,当测试发现“封边强度不足”时,系统会自动调取灌装机的温度参数(如封边温度为120℃,低于标准值130℃),快速定位问题根源。

数字化系统还能实现“数据的可视化与分析”。例如,某企业的LIMS系统会生成“月度测试数据报告”,展示不同批次的泄漏率、封边强度、透湿性等指标的趋势变化。当某批次的泄漏率从0.05%升至0.2%时,系统会自动标记并提示:“泄漏率上升可能与原材料供应商A的薄膜厚度不足有关”(因系统关联了原材料批次与测试数据)。这种数据驱动的分析,比人工经验更精准,能帮助企业提前规避风险。

需要注意的是,技术赋能不是“买最贵的设备”,而是“适配企业需求”。例如,某小型企业不需要昂贵的在线测试设备,可选择“半自动测试设备”(如手动操作但数据自动记录的泄漏测试仪),同样能提升效率。而大型企业则需考虑“设备与系统的兼容性”——比如选择支持工业物联网(IIoT)的设备,能与企业的MES系统无缝对接。

人员能力适配:从“操作执行”到“风险判断”的角色转型

流程优化与技术赋能的落地,最终依赖于人员能力的适配。传统测试人员的角色是“操作执行者”——按SOP(标准操作流程)完成测试步骤,记录数据;而优化后的流程需要“风险判断者”——能理解测试背后的风险逻辑,能根据批次风险调整测试策略,能从数据中识别潜在风险。

人员能力转型的第一步是“培训内容的升级”。传统培训重点是“操作技能”(如如何使用泄漏测试仪),而升级后的培训需加入“风险知识”(如FMEA分析、风险分层逻辑)、“数据解读”(如如何看LIMS系统的趋势图)、“问题解决”(如当测试结果异常时,如何定位根源)。例如,某企业为测试人员开设了“包装风险分析”课程,内容包括:如何用FMEA识别包装失效模式,如何根据RPN值划分风险等级,如何结合生产数据调整测试策略。培训后,测试人员能主动提出:“新进原材料的批次属于高风险,需增加抽样量”,而不是被动按流程操作。

第二步是“考核指标的调整”。传统考核重点是“测试数量”(如每天完成10批次测试),而优化后的考核需加入“风险识别能力”(如每月识别多少个潜在风险批次)、“数据准确性”(如数据录入错误率低于0.1%)、“问题解决效率”(如解决测试异常问题的时间低于30分钟)。例如,某企业将“风险识别数量”纳入考核,占比30%,激励测试人员主动关注风险——当测试人员识别到某批次的封边强度低于标准值时,会获得额外奖励。

第三步是“角色定位的转变”。测试人员不再是“实验室的工人”,而是“生产环节的风险顾问”。例如,某企业的测试人员会定期与生产部门开会,分享测试数据中的风险点(如“最近封边强度下降,可能与生产线上的温度传感器不准确有关”),并提出改进建议(如“校准温度传感器”)。这种角色转变,让测试人员从“后台支持”转为“前台参与”,更能理解生产环节的需求,也更能推动流程优化的落地。

人员能力适配还需解决“老员工的转型困难”。例如,某企业的老测试人员习惯了手工记录数据,对LIMS系统有抵触情绪。企业采取“传帮带”的方式:让年轻员工(熟悉数字化系统)与老员工(经验丰富)配对,老员工教年轻员工“如何识别包装的隐性缺陷”(如封边的微小裂纹),年轻员工教老员工“如何使用LIMS系统”。这种方式既能保留老员工的经验,又能推动新技能的学习。

跨部门协同机制:打破“测试-生产”的信息壁垒

包装完整性测试的效率提升,不是测试部门的“独角戏”,而是生产、质量、采购等部门的“协同作战”。传统流程中,测试部门与生产部门常存在“信息壁垒”:生产部门怕测试部门发现问题导致停线,会隐瞒一些信息(如“刚调整了设备参数”);测试部门因不了解生产情况,会按常规流程测试,导致无法及时识别风险。

打破信息壁垒的核心是建立“协同机制”。首先是“信息共享平台”——将生产数据(如设备参数、原材料批次)、测试数据(如泄漏率、封边强度)整合到同一个系统(如MES系统),让各部门能实时查看。例如,生产部门调整了灌装机的压力参数,系统会自动提醒测试部门:“该批次属于高风险,需增加抽样量”;测试部门发现某批次的泄漏率过高,系统会自动通知生产部门:“请检查封边机的温度设置”。

其次是“定期协同会议”。例如,某企业每周召开“包装风险会议”,参会人员包括生产经理、测试主管、采购主管。会议内容包括:生产部门汇报本周的生产计划(如是否使用新原材料、是否调整设备参数),测试部门汇报本周的测试数据(如哪些批次有风险),采购部门汇报原材料的质量情况(如供应商A的薄膜厚度是否符合标准)。这种会议能让各部门提前沟通,避免“测试部门不知情而按常规流程测试”的情况。

另一个协同机制是“联合问题解决小组”。当出现重大包装问题(如某批次泄漏率超过1%)时,由测试部门、生产部门、采购部门组成联合小组,共同调查问题根源。例如,某企业的某批次饮料包装泄漏率过高,联合小组通过分析数据发现:泄漏原因是采购部门更换了供应商B的瓶盖,而供应商B的瓶盖密封垫厚度不足(测试部门的透湿性数据显示,该瓶盖的透湿性是原供应商的2倍)。联合小组快速解决了问题:停用供应商B的瓶盖,改用原供应商的产品,并制定了“新供应商原材料需先经过测试部门验证”的规则。

验证与迭代:以“数据反馈”优化流程适配性

流程优化不是“一锤子买卖”,而是“持续迭代的过程”。任何优化方案都需要通过数据验证其有效性,再根据反馈调整,确保流程始终适配企业的需求(如产品升级、市场变化、标准更新)。

验证的第一步是“设定量化指标”。例如,优化前的指标是:单批次测试时间120分钟,抽样比例5%,测试成本100元/批次,不合格率0.1%。优化后的目标是:单批次测试时间≤60分钟,抽样比例≤3%,测试成本≤60元/批次,不合格率≤0.1%。通过对比优化前后的指标,能快速判断方案的有效性。

验证的第二步是“小范围试点”。例如,某企业想推广“风险分层流程”,先选择一个产品 line(如婴儿配方粉)试点3个月。试点期间,记录该line的测试时间、抽样比例、测试成本、不合格率等数据。如果试点结果符合目标(如测试时间从120分钟缩短至40分钟,不合格率保持0.1%),再推广至其他产品 line;如果试点结果不符合目标(如不合格率升至0.5%),则需调整方案(如增加高风险批次的抽样量)。

验证的第三步是“收集 stakeholder 反馈”。stakeholder包括测试人员、生产人员、质量人员、客户。例如,测试人员反馈:“风险分层流程中的RPN计算太复杂,需要简化”;生产人员反馈:“在线测试设备的报警频率太高,影响生产节奏”;客户反馈:“最近收到的包装破损投诉减少了”。这些反馈能帮助企业发现流程中的隐性问题(如RPN计算太复杂导致测试人员操作

相关服务