生物相容性检测中致敏性测试的标准条件有哪些

生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

致敏性测试是生物相容性检测的核心环节,直接关联医疗器械、生物材料与人体接触后的安全风险——若材料存在致敏性,可能引发皮肤红斑、黏膜瘙痒甚至过敏性休克等不良反应。为确保测试结果的科学性与可比性,国际ISO 10993-10及国内GB/T 16886.10标准对致敏性测试的方法选择、样本制备、动物使用等条件作出明确规范,以下从标准条款出发,详细拆解致敏性测试的核心标准条件。

致敏性测试的核心方法依据

致敏性测试的方法选择需严格遵循ISO 10993-10:2010与GB/T 16886.10-2017标准,两者均明确了三类主流方法:最大化试验(MAX)、局部淋巴结试验(LLNA)及封闭斑贴试验。MAX试验适用于评估潜在强致敏性材料(如外科缝线涂层),通过多次诱导+激发的方式模拟长期接触场景;LLNA试验通过检测淋巴细胞增殖反映致敏性,更适合快速筛选(如化妆品原料);封闭斑贴试验则针对皮肤直接接触的材料(如创可贴、敷贴),模拟实际使用中的封闭接触。

标准强调,方法选择需结合材料的“接触三要素”:使用部位(皮肤/黏膜/体内)、接触时间(短期<24h/长期>24h)、暴露途径(涂抹/植入/吸入)。例如,植入性器械的外壳材料需用MAX试验,而面部护肤品的成分则优先选LLNA试验。若方法选择与材料属性不符,可能导致结果偏离真实致敏性。

样本制备的标准要求

样本制备直接影响测试结果的准确性,标准对浸提液、直接使用材料的处理均有详细规定。对于需浸提的材料,浸提溶剂需“匹配材料溶解性+使用场景”:水性材料用生理盐水(0.9%NaCl),脂溶性材料用棉籽油,极性材料用聚乙二醇(PEG400)。浸提比例遵循“重量/体积”或“表面积/体积”原则——固体材料用1g/ml(1g材料+1ml溶剂),薄膜类用1cm²+0.2ml溶剂,确保浸提液浓度与实际使用中的溶出量一致。

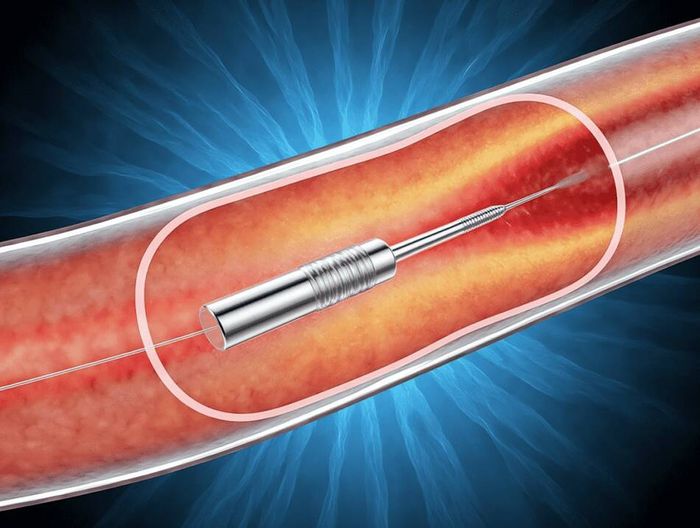

浸提条件需模拟材料的使用环境:短期接触材料(如一次性注射器)用37℃、24小时浸提;长期接触材料(如心脏支架)用50℃、72小时浸提。浸提液需在24小时内使用,若需保存需4℃冷藏并于7天内完成试验,使用前需恢复至室温并经0.22μm滤膜过滤,去除微生物及颗粒杂质。

对于直接使用的固体材料(如骨科植入物的金属外壳),需切割成与实际尺寸相近的小块(如2x2cm片状),边缘打磨光滑避免划伤动物皮肤,确保接触面积与实际使用一致。

实验动物的选择与要求

实验动物需“匹配测试方法+健康状况”:MAX试验用Hartley白化豚鼠(体重250-350g,6-8周龄),LLNA试验用CBA/J小鼠(体重18-22g,6-8周龄)。标准要求,动物需无皮肤病史、无药物处理史,试验前需经5-7天检疫期,确认无脱毛、红斑等异常。饲养环境需达SPF级:温度20-24℃、湿度40-60%、12小时光周期,垫料每周换2次,饮水瓶每日清洗,避免交叉感染。

动物分组需“随机+均衡”:试验组、阴性对照组、阳性对照组各至少10只(豚鼠)或5只(小鼠),确保每组动物的体重、年龄差异不超过10%。若动物在试验中出现严重疾病(如腹泻、发热),需立即剔除并补充同批次动物,避免影响组间可比性。

暴露途径的标准规范

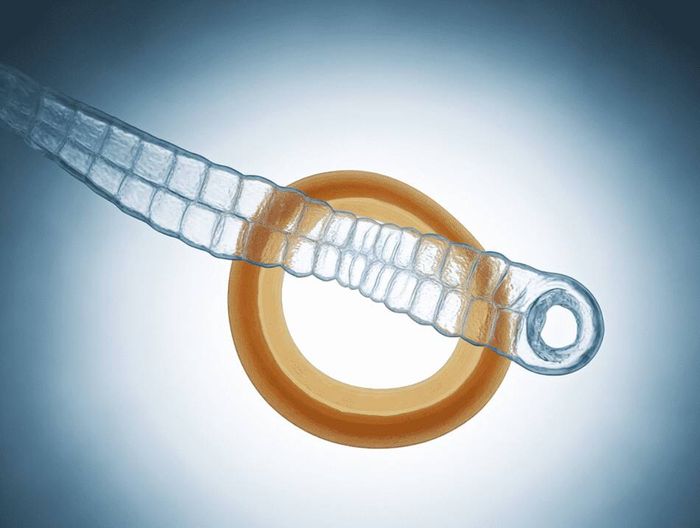

暴露途径需“模拟材料的实际使用场景”:皮肤接触是最常见的方式——MAX试验中,豚鼠背部去毛(3x3cm)后,将浸提液浸湿的纱布(2x2cm)用胶带固定24小时(诱导期),28天后再次固定24小时(激发期);封闭斑贴试验中,将材料直接贴于小鼠背部,48小时后移除。

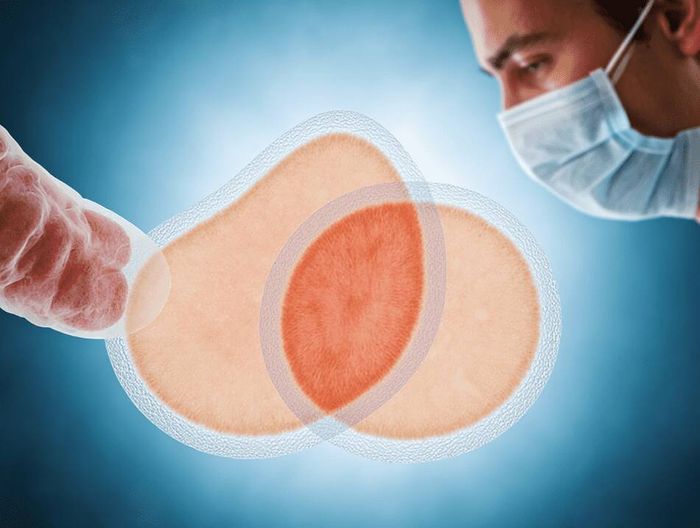

黏膜接触的材料(如眼科人工晶体)需将浸提液滴入豚鼠结膜囊(每眼0.05ml),闭合眼睑1分钟;吸入暴露的材料(如粉尘状敷料)需用静式吸入装置,控制粉尘浓度10mg/m³,让小鼠连续吸入4小时,模拟临床使用中的呼吸暴露。

暴露过程中需观察动物反应:若出现持续抓挠、烦躁或皮肤溃烂,需及时终止暴露并记录,避免动物痛苦过大导致结果偏差。

观察周期与指标的设定

不同方法的观察周期与指标差异显著:MAX试验分“诱导+激发”两阶段——第0、7、14天诱导(涂浸提液),第28天激发,随后24、48、72小时观察皮肤反应(红斑、水肿按Draize评分,总分≥2分为阳性)。

LLNA试验周期更短:连续3天给小鼠背部涂浸提液(每天25μl),第5天取腹股沟淋巴结,用3H-TdR掺入法检测淋巴细胞增殖,计算刺激指数(SI=试验组/阴性对照组增殖活性),SI≥3为阳性。

封闭斑贴试验:斑贴48小时后移除,分别在1、2、3天观察皮肤,若某一时间点评分≥2分且反应持续,判定为阳性。标准强调,观察需“盲法”(观察者不知晓分组情况),避免主观判断影响结果。

阳性与阴性对照的标准设置

对照是验证试验有效性的关键,标准要求“每批试验都需设置对照”。阳性对照物选已知强致敏物:MAX试验用0.1%DNCB(2,4-二硝基氯苯,溶于丙酮-橄榄油),LLNA试验用10%α-己基肉桂醛(HCA,溶于乙醇)。阴性对照物需与试验组溶剂一致——若试验组用生理盐水,阴性对照用生理盐水;若用棉籽油,阴性对照用棉籽油。

标准规定,阳性对照必须出现致敏反应(如MAX试验中阳性组致敏率>80%,LLNA试验中SI≥5),阴性对照需无反应,否则试验无效需重新进行。对照的操作需与试验组同步,确保温度、湿度等条件一致。

结果判定的标准依据

结果判定需“量化+客观”:MAX试验用“致敏率”(阳性动物数/总动物数×100%),分为无致敏性(<10%)、弱(10-30%)、中等(31-60%)、强(>60%);LLNA试验用“刺激指数(SI)”,SI≥3且淋巴结重量显著大于阴性组(P<0.05)为阳性;封闭斑贴试验需“反应持续存在”——若移除后1天出现红斑,且2、3天未消退,判定为阳性。

标准同时要求,结果需结合“临床相关性”:若材料的致敏率为15%(弱致敏性),但临床使用中接触面积小(如针头),则风险可控;若致敏率为60%(强致敏性),即使接触时间短,也需重新评估材料的安全性。

相关服务