锻件在复合载荷作用下的疲劳寿命测试方案设计

疲劳寿命测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

锻件是航空航天、汽车、工程机械等领域的核心承力部件,实际服役中常承受拉压、扭转、弯曲等复合载荷作用。传统单轴疲劳测试因无法模拟复杂应力状态,难以准确反映真实疲劳寿命。因此,设计针对性的复合载荷疲劳寿命测试方案,对还原实际工况、保证锻件可靠性至关重要,是实现产品从“合格”到“可靠”的关键环节。

复合载荷的类型与工况还原

复合载荷的类型需结合实际工况确定,常见形式包括拉-扭、弯-扭、拉-弯-扭等。例如,汽车传动轴承受弯-扭复合载荷,航空发动机叶片榫头承受拉-扭复合载荷,工程机械液压缸活塞杆则可能承受三向复合载荷。还原工况的核心是解析实际载荷谱——通过在现场锻件关键部位粘贴应变片、安装力传感器,采集服役过程中的载荷数据,再用DHDAS、LabVIEW等软件滤波、雨流计数,提取载荷的大小、比例、相位差及循环特征。同时需参考GB/T 15111-2017《金属材料 多轴疲劳试验方法》、ISO 12107-2012《金属材料 疲劳试验 多轴加载》等标准,确保工况还原的规范性。

测试系统的硬件组成

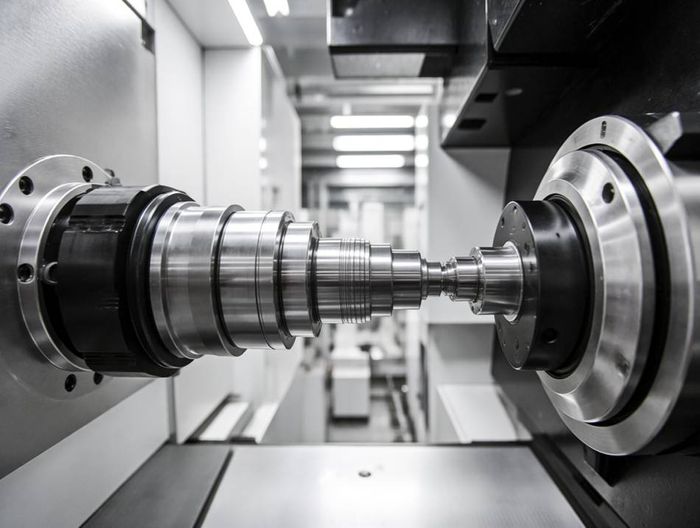

测试系统需满足多轴同步加载需求,核心硬件包括电液伺服加载单元、专用夹具及高精度传感器。电液伺服系统通过闭环控制,可实现轴向力、扭矩、弯矩的同步施加,精准调控载荷比例与相位——如拉-扭复合中需控制轴向力与扭矩的比值为1:40,相位差为30°。夹具设计需匹配载荷类型:拉扭复合夹具采用“花键+螺纹”结构,材质为40CrNiMoA高强度钢(调质后HRC35-40),避免自身变形;弯扭复合夹具设计成“悬臂梁+扭转台”,实现弯曲与扭转的独立传递。传感器方面,力传感器选用精度0.1%FS的应变式传感器,扭矩传感器选用非接触式磁电传感器(避免导线缠绕),应变传感器选用微型箔式应变片(响应频率≥10kHz),确保数据准确。

试样设计的关键要点

试样需模拟实际锻件的应力状态,优先采用缺口试样——因锻件失效多源于应力集中部位(如圆角、键槽),缺口试样可还原应力集中系数(Kt)。例如,某齿轮轴键槽处Kt=2.5,试样需设计成相同Kt的V型缺口(深度2mm、角度60°)。试样尺寸需匹配加载量程:轴向力Fmax=10kN时,试样截面积A≥Fmax/σs(42CrMo钢σs=800MPa,则A≥12.5mm²);扭矩Tmax=500N·m时,抗扭截面模量Wt≥Tmax/τs(τs=450MPa,则Wt≥1111mm³)。此外,试样需与实际锻件采用相同材料及热处理工艺——若锻件为“淬火+低温回火”,试样也需一致,避免力学性能差异。

加载策略的制定

加载策略需兼顾组合方式与循环特征。比例加载(同相位)适用于载荷比例稳定的工况(如匀速传动轴),非比例加载(相位差变化)更接近变工况场景(如汽车起步)。例如,某传动轴的弯曲与扭转相位差随转速从0°变到90°,测试中需通过伺服系统的“相位控制模块”动态调整。加载频率控制在0.5-5Hz——频率过高会导致试样发热(10Hz时表面温度升高20℃),过低则延长周期。循环特征需与实际一致:对称循环(R=-1,如往复扭转)、脉动循环(R=0,如单向拉伸)或变幅循环(如随机载荷),变幅循环需按现场载荷谱“程序控制”加载。

数据采集与分析方法

数据采集需同步——通过DAQ系统将力、扭矩、应变、位移同步采集,采样频率≥5倍载荷频率(如载荷5Hz,采样≥25kHz),避免滞后。分析用雨流计数法,统计各载荷水平的循环次数——如某试样得到1000次“+5kN、+200N·m”循环,500次“-3kN、-150N·m”循环。疲劳寿命计算选用多轴模型:拉扭复合用SWT模型(比例加载)或Bannantine模型(非比例加载);弯扭复合用Findley模型(考虑剪切与正应力组合)。例如,42CrMo钢拉扭试样的SWT参数为σmax√σa=常数,拟合测试数据可预测寿命。

测试过程的质量控制

测试前校准系统:用标准砝码校准力传感器(5kN时误差≤0.05kN),用标准扭矩仪校准扭矩传感器(200N·m时误差≤0.2N·m);夹具安装后用激光对中仪检查同轴度(偏差≤0.02mm),避免偏心加载。测试中实时监控数据——若载荷曲线突变(如轴向力下降10%),立即停止,排查试样裂纹、夹具松动等问题。测试后检查试样:用超声探伤仪检测内部缺陷(裂纹深度≥0.5mm判定失效),用光学显微镜观察断口形貌(验证失效模式与实际一致)。

相关服务