人工加速老化条件下高分子材料老化试验中温度对速率影响因素

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

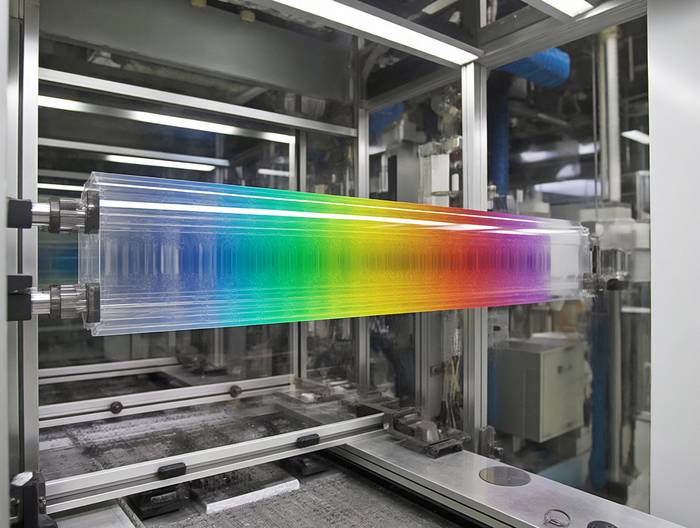

人工加速老化试验是评估高分子材料耐候性的核心手段,通过模拟自然环境中的温度、紫外线、湿度等因子,快速预测材料使用寿命。其中温度是影响老化速率的关键变量,其作用贯穿高分子链降解、功能基团破坏及宏观性能衰退全过程。本文从反应机制、材料差异、协同效应及试验控制等角度,系统分析温度对老化速率的影响规律,为试验设计与结果解读提供专业参考。

温度引发高分子链的热降解链式反应

高分子老化的本质是链状分子的降解,温度是触发这一反应的核心动力。高分子链中的C-H键(键能约410kJ/mol)是薄弱环节——当温度升高至阈值时,分子热运动动能超过键能,C-H键断裂产生自由基。这些自由基与氧气结合形成过氧自由基,进而进攻相邻C-H键,生成新自由基和氢过氧化物(ROOH)。氢过氧化物分解温度通常在60-80℃,温度升高会加快其分解,产生更多羟基自由基(·OH)和烷氧自由基(·OR),形成链式循环。以聚乙烯(PE)为例,60℃时氢过氧化物分解缓慢,80℃时分解速率指数级增长,导致PE拉伸强度保留率从85%降至60%,老化速率提高近3倍。

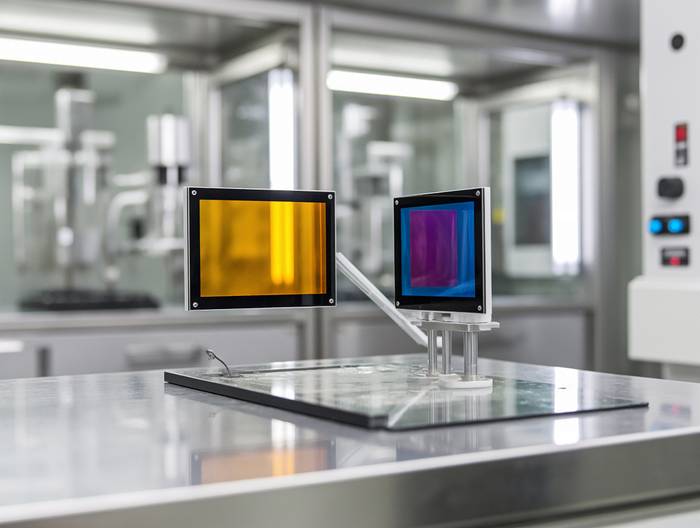

温度对不同高分子老化机制的选择性强化

温度的影响并非普适,不同高分子的老化机制差异使其对温度响应不同。聚氯乙烯(PVC)的老化核心是脱HCl反应:氯原子的吸电子效应活化相邻C-H键,温度升高推动这一吸热反应正向移动,活化能约80-100kJ/mol。50℃升至70℃时,PVC脱HCl速率提高3-5倍,表面快速黄变龟裂。而聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的老化是解聚反应(从链末端开始的链式分解),活化能高达120kJ/mol,仅当温度超100℃时,末端自由基才足以引发解聚。因此PMMA在80℃以下老化极慢,120℃时100小时内分子量下降40%,透明性丧失。

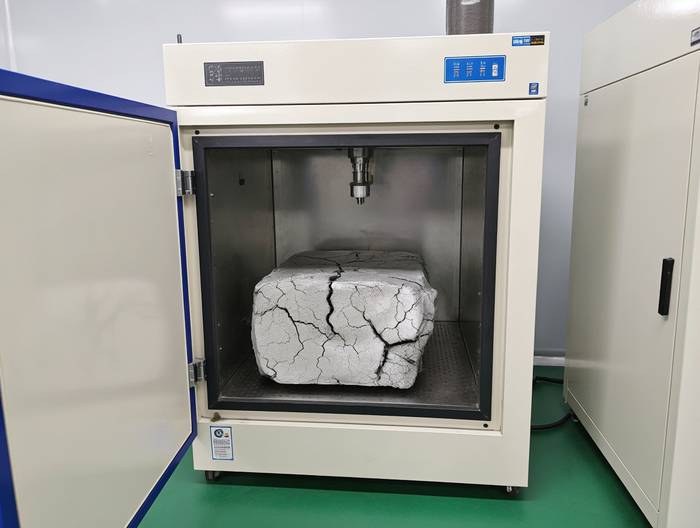

温度梯度导致的老化不均匀性问题

厚壁或复杂制品的温度梯度会引发老化不均匀。以汽车保险杠聚丙烯(PP)为例,试验箱目标温度70℃,但PP热导率低(0.16W/(m·K)),表面温度达75℃,内部仅55℃,相差20℃。表面PP先热氧化降解,产生大量羰基基团(红外1715cm⁻¹特征峰),出现微裂纹;内部冲击强度仍保留80%以上,直到裂纹扩展才宏观失效。PVC管材也有类似现象:直径50mm的管材在60℃试验中,表面脱HCl速率是内部2.5倍,表面先粉化,内部仍保持密封性能。

温度与其他老化因子的协同作用

温度常与紫外线、湿度等因子协同加速老化。聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的水解老化中,水的扩散是限速步骤。25℃升至60℃时,水分子在PET中的扩散系数提高5倍,同时降低水解活化能(从65kJ/mol降至50kJ/mol)。因此60℃、RH80%下,PET水解速率是25℃、RH80%的10倍以上,特性粘度500小时内从0.8dL/g降至0.4dL/g。温度与紫外线的协同也显著:PP在紫外线照射下产生自由基,高温加快自由基反应,氧化降解速率比单独因子快3-4倍——70℃+紫外线(340nm)下,PP断裂伸长率200小时下降60%,单独紫外线仅下降25%。

老化试验中温度控制的技术要点

温度控制需注意三点:一是均匀性,国标要求箱内温差±1℃。若温差±3℃,同一批PE试样拉伸强度保留率波动从±3%扩大至±20%。二是升温速率,快速升温(5℃/min)会引发热应力,脆性材料(如环氧树脂)可能升温阶段裂纹,通常要求升温速率≤2℃/min。三是长期稳定性,长周期试验(如1000小时)需温度波动±0.5℃以内,否则PVC脱HCl量会从0.8%波动至0.6%-1.0%,重复性降低。这些控制要点直接影响试验结果的可靠性,是人工加速老化试验的核心技术环节。

相关服务