保温材料阻燃性能测试耐候性要求

阻燃性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

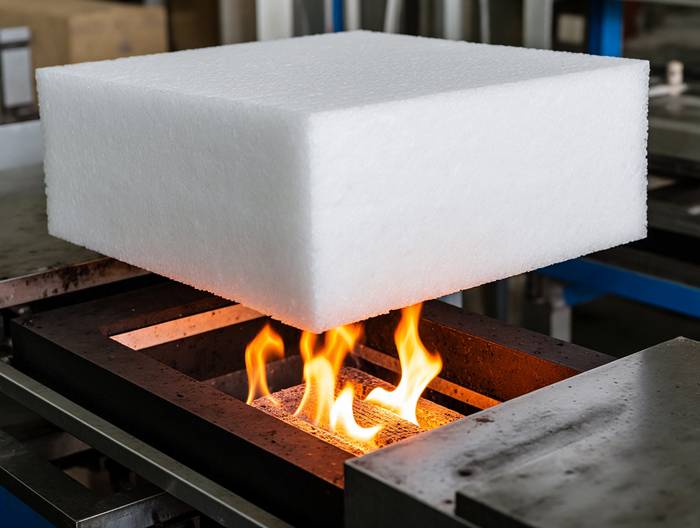

保温材料是建筑节能的核心材料,其阻燃性能直接关联建筑消防安全,而耐候性则决定材料在户外环境中的长期稳定性。实际应用中,部分材料因耐候性不足导致阻燃性能衰减,引发安全隐患。因此,明确保温材料阻燃性能测试中的耐候性要求,是确保材料全生命周期安全的关键。本文将从影响机制、标准框架、参数控制等维度,解析相关要求与实践要点。

耐候性对保温材料阻燃性能的影响机制

保温材料的阻燃性能依赖内部阻燃体系(如膨胀型阻燃剂、无机填料)的稳定发挥。耐候环境中的紫外线辐射会引发高分子基体降解——比如聚苯板(EPS)的苯环结构吸收紫外线后,分子链断裂,导致材料脆性增加,包裹的阻燃剂可能因基体开裂而暴露、流失。

温度循环变化会加剧材料内部应力集中,使阻燃填料与基体的界面结合力下降。当遇到火焰时,填料无法有效形成隔绝层——比如XPS板经-20℃至60℃循环后,阻燃填料与聚苯乙烯基体的界面出现空隙,火焰容易穿透。

雨水或高湿度环境会导致水溶性阻燃剂溶出。例如某些磷系阻燃剂遇水后,会随水分迁移至材料表面,不仅降低内部阻燃剂浓度,还可能在表面形成易燃的降解产物——某PU保温板在湿热环境中放置28天后,表面析出的磷化物使LOI(氧指数)从32%降至26%。

更关键的是,“光-热-湿”会协同加速老化:紫外线导致基体开裂,为水分渗透提供通道;水分进入后加速阻燃剂溶出;温度循环进一步扩大裂缝——这种协同效应会让阻燃性能在短时间内急剧下降。

阻燃性能测试中耐候性预处理的标准框架

国内保温材料阻燃测试的耐候要求主要参考《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624)及配套方法。对于户外使用的材料,标准要求先进行“紫外线老化+温度循环+湿热暴露”的复合预处理。

以GB/T 16422.2(氙弧灯暴露试验)为例,需模拟户外紫外线光谱(300-400nm占比约20%),辐照强度设定为0.55W/m²·nm(340nm处),黑板温度65±3℃,相对湿度50±5%,持续辐照1000小时后,再进行-20℃至60℃的温度循环(12小时/循环,共10次)。

ASTM E119(建筑材料耐火试验)中,外墙保温材料需暴露在“40℃、90%湿度”环境28天,或进行“淋水1小时+干燥23小时”循环14次,模拟雨季环境。而ISO 11507(塑料湿热循环试验)则针对高湿度地区,要求“40℃、95%湿度”循环50次,每次24小时。

这些标准的核心逻辑是:通过模拟材料在使用周期内的主要环境应力,评估其阻燃性能的保留率——预处理后的性能需满足原等级要求(如B1级材料耐候后仍需达到B1级)。

模拟耐候环境的关键参数控制

耐候预处理的参数需与材料使用场景匹配。以紫外线辐照为例,南方地区年紫外线辐照量约5000MJ/m²,测试中需设定1500小时辐照(按0.55W/m²·nm计算,总辐照量约5000MJ/m²);北方地区约3500MJ/m²,辐照时间可缩短至1000小时。

温度循环需覆盖使用地域的极端温度:北方材料需增加“-30℃至20℃”冻融循环(20次),南方材料需模拟“60℃高温暴晒”(持续4小时)。湿度控制则需区分材料吸水率:岩棉等亲水材料需模拟“凝露环境”(95%湿度、25℃),PU等疏水材料需模拟“暴雨淋水”(10L/m²·h,1小时)。

参数精准性直接影响结果真实性——某EPS板在单一紫外线辐照后LOI下降2%,但复合“光-热-湿”处理后下降8%,说明复合环境的影响更显著。

耐候后阻燃性能的评估指标与方法

耐候后的阻燃性能需通过“对比预处理前后指标”评估。氧指数(LOI)是直观指标:若原LOI为30%,耐候后降至25%,说明阻燃体系失效。垂直燃烧(GB/T 2408)需关注余焰时间与滴落物——某EPS板耐候前余焰5秒无滴落,耐候后延长至20秒且有熔融滴落,无法满足B1级要求。

锥形量热仪(GB/T 16172)能全面评估火灾行为:热释放速率峰值(PHRR)上升意味着燃烧更剧烈——某PU板耐候前PHRR150kW/m²,耐候后升至250kW/m²,说明膨胀成炭效果失效;总烟释放量(TSR)增加则提示烟毒风险提升。

对于膨胀型材料(如酚醛泡沫),需测试膨胀倍数:原膨胀20倍,耐候后降至10倍,说明酸源(磷酸)或气源(三聚氰胺)已分解,无法形成隔热炭层。

阻燃剂类型与耐候性的关联

无机阻燃剂(如氢氧化铝ATH、氢氧化镁MDH)的耐候性优于有机阻燃剂。ATH遇热分解吸热(200-300℃),且不挥发、不溶出——某岩棉板添加ATH后,耐候1000小时LOI仅下降1%;而添加磷系阻燃剂的EPS板,耐候后LOI下降6%(磷系易被紫外线降解、遇水溶出)。

卤系阻燃剂(如十溴二苯乙烷)的耐候性居中,但需关注与基体的相容性:若与EPS基体相容性差,温度循环会导致阻燃剂迁移,局部浓度下降——某XPS板添加十溴二苯乙烷后,经20次冻融循环,表面阻燃剂含量从10%降至5%,LOI下降4%。

膨胀型阻燃剂(IFR)对耐候最敏感——其需酸源、炭源、气源协同作用,紫外线会分解酸源(聚磷酸铵APP),湿度会溶出气源(三聚氰胺)——某酚醛泡沫添加IFR后,耐候500小时膨胀倍数从25倍降至12倍,阻燃性能降至B2级。

不同类型保温材料的耐候性要求差异

有机保温材料(EPS、XPS、PU)对紫外线和温度循环更敏感,需延长辐照时间(1500-2000小时),增加“光-热-湿”复合预处理。例如EPS板需模拟南方“60℃高温+90%湿度”循环,XPS板需增加“-30℃冻融”测试。

无机保温材料(岩棉、玻璃棉)耐候性更好,但需关注吸湿对粘结剂的影响:岩棉的粘结剂(酚醛树脂)遇水水解会导致纤维松散——测试中需增加“浸泡-干燥”循环(浸入25℃水24小时+60℃干燥48小时,5次),若纤维松散度从10%升至30%,说明粘结剂失效。

热固性材料(酚醛泡沫)耐候性优于热塑性材料,但需关注表面树脂降解:测试中需增加“表面硬度测试”(GB/T 2411),若邵氏D硬度从70降至50,说明表面树脂老化,可能引发火焰蔓延。

耐候性测试中的常见误区与规避策略

常见误区一:用单一环境代替复合耐候——仅做紫外线辐照忽略温度循环,导致结果偏乐观。例如某EPS板单一紫外线辐照LOI下降2%,复合处理后下降8%,复合环境的影响更真实。

误区二:忽略使用部位——内墙材料无需紫外线,若按户外标准预处理,结果过于严格;外墙材料若仅做室内恒温恒湿测试,无法评估实际衰减。

规避策略:基于使用场景定制方案——先明确地域(南方/北方)、部位(外墙/屋顶)、寿命(5年/20年),再选参数。例如屋顶材料需额外模拟“80℃高温暴晒”,北方外墙需增加“-30℃冻融”。

误区三:评估指标不全面——仅测LOI忽略锥形量热仪,无法判断火灾行为。例如某PU板耐候后LOI仍达28%,但PHRR从150kW/m²升至250kW/m²,说明燃烧更剧烈,仍存在安全隐患。

相关服务