医用高分子膜材料老化试验中加速老化后透气性能变化

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

医用高分子膜材料广泛应用于伤口敷料、人工器官包膜、输液器等医疗场景,其透气性能直接影响临床安全性——如伤口敷料需平衡湿润环境与避免浸渍,人工器官需保证气体交换效率。自然老化周期常达数年,加速老化试验通过强化热、氧、光等因素,快速模拟材料长期使用状态,成为研究透气性能变化的核心手段。本文结合材料结构、老化机制与试验数据,系统分析加速老化后医用高分子膜透气性能的变化规律,为优化材料设计提供科学支撑。

医用高分子膜透气性能的核心评价指标

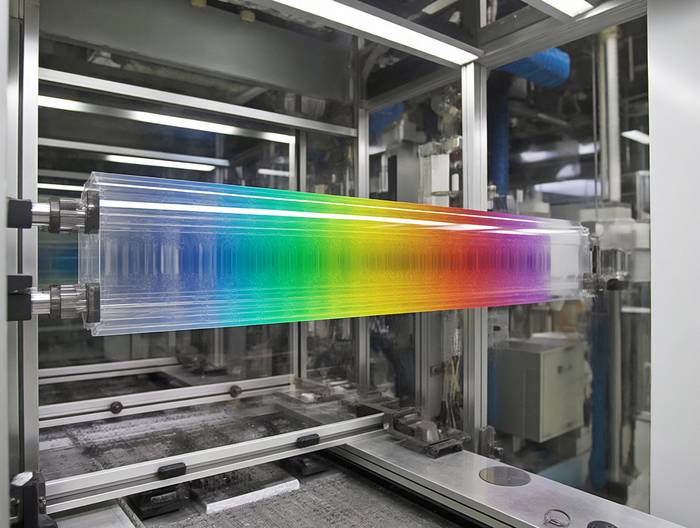

透气性能的关键评价指标包括水蒸气透过率(WVTR)与气体透过率(GTR)。WVTR衡量膜对水分子的传递能力,常用杯式法测试(如ASTM E96标准),单位为g/(m²·24h);GTR则反映氧气、二氧化碳等气体的透过效率,采用压差法(GB/T 1038)测定,单位为cm³/(m²·24h·atm)。

这些指标的临床意义显著:伤口敷料的WVTR需控制在200-400g/(m²·24h),过低易导致伤口浸渍,过高则会使创面干燥;人工肺膜的GTR需超过1000cm³/(m²·24h·atm),才能满足人体氧气需求。此外,透气性能的均一性也很重要——部分膜材料老化后局部降解,会导致WVTR空间差异增大,如聚氨酯膜紫外老化后边缘WVTR比中心高30%,影响敷料疗效。

需注意的是,不同医用场景对指标的要求差异较大。例如,输液器膜需低WVTR(<20g/(m²·24h))以防止药液蒸发,而透皮贴剂膜则需较高WVTR(>100g/(m²·24h))以促进药物渗透。

加速老化试验的常见方法与原理

加速老化的核心原理是“强化自然老化的关键因素”,通过提高温度、增加氧气浓度或增强紫外辐照,缩短试验周期。常见方法包括热氧老化、紫外老化与湿热老化三类。

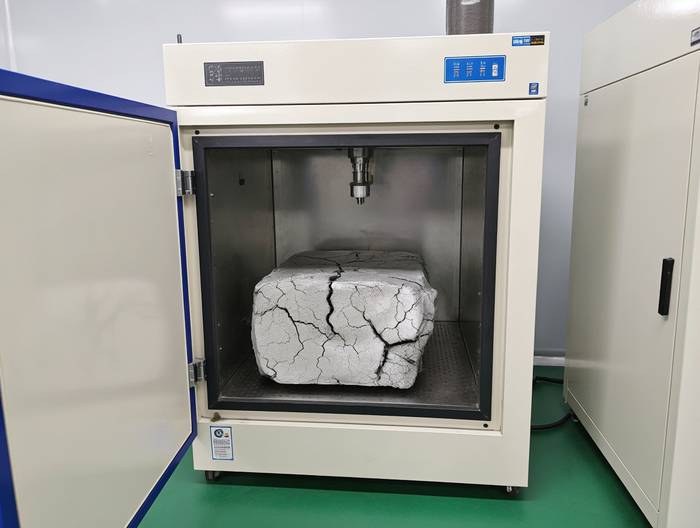

热氧老化是最常用的方法,通常将膜材料置于恒温烘箱(温度比使用温度高20-50℃),通入干燥空气或氧气。例如,研究PVC输液器膜时,常用100℃热氧老化7天,模拟5年自然老化(通过Arrhenius方程计算加速因子约为200倍)。

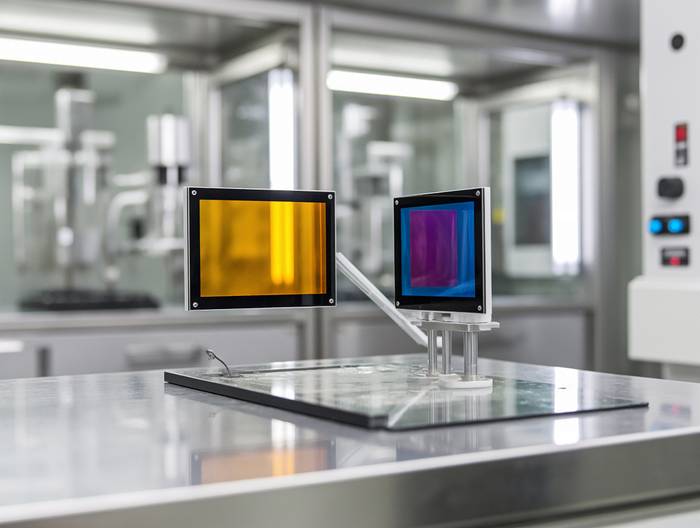

紫外老化主要模拟日光中的UV辐射,采用荧光紫外灯(波长290-400nm),辐照强度0.5-1.0W/m²。如人工血管膜的紫外老化试验,常设置1000h辐照(相当于户外暴露2-3年)。

湿热老化则结合高温与高湿度(如60℃、90%RH),模拟人体汗液或潮湿环境的影响,多用于伤口敷料与皮肤接触类膜材料。这种方法会加速水解反应,尤其对含羟基、氨基的天然高分子膜(如壳聚糖)影响显著。

加速老化对膜材料化学结构的影响

加速老化的本质是聚合物的降解与交联反应,直接改变膜的化学结构。以热氧老化为例,聚乙烯膜在120℃下老化10天,分子链会发生断链反应——C-C键断裂产生自由基,进一步与氧气结合形成羰基、羟基等极性基团。

断链反应初期,分子链长度缩短,膜内部孔隙率增加,WVTR会小幅上升(如聚乙烯膜从10g/(m²·24h)升至15g/(m²·24h))。但随着老化时间延长,自由基会引发交联反应,分子链相互连接形成三维网络,膜结构致密化,WVTR反而下降至8g/(m²·24h)。

氧化产生的极性基团也会影响透气性能。例如,聚氯乙烯(PVC)膜在热氧老化中发生脱氯化氢反应,生成共轭双键与羰基,这些极性基团会吸附水分子,导致WVTR的温度敏感性增强——在37℃(人体温度)下,老化后的PVC膜WVTR比初始高25%。

对于交联型膜材料(如环氧树脂涂层膜),加速老化会破坏交联键,导致化学结构松散,GTR显著上升。某研究中,环氧树脂人工器官膜经80℃热氧老化14天后,氧气透过率从200cm³/(m²·24h·atm)升至350cm³/(m²·24h·atm)。

物理结构变化与透气性能的关联

除化学结构外,物理结构变化是影响透气性能的另一核心因素。最常见的物理变化是结晶度的改变——聚合物在高温下分子链段运动加剧,会从无定形区向结晶区转化,结晶度提高。

以聚乳酸(PLA)伤口敷料膜为例,加速热氧老化(70℃,7天)后,结晶度从初始的30%升至45%。结晶区的分子排列更紧密,阻碍水分子与气体的传递,WVTR从300g/(m²·24h)降至220g/(m²·24h)。

孔隙率的变化也直接影响透气性能。部分膜材料在老化后会出现孔隙塌陷或开裂:如聚四氟乙烯(PTFE)人工血管膜,紫外老化1000h后,表面微孔隙(直径0.1-1μm)会因氧化交联而收缩,孔隙率从35%降至25%,GTR从500cm³/(m²·24h·atm)降至350。

膜厚度的变化同样不可忽视。聚氨酯膜在湿热老化中会因吸水溶胀,厚度增加10%-15%,导致气体扩散路径变长,GTR下降。某款聚氨酯输液器膜经60℃、90%RH老化14天后,厚度从0.1mm增至0.12mm,氧气透过率下降20%。

不同老化因素对透气性能的协同作用

单一老化因素的影响可通过试验量化,但实际使用中,热、氧、光往往协同作用,导致透气性能变化更复杂。例如,热氧老化与紫外老化的协同效应——先经紫外老化的聚乙烯膜,表面会产生微裂纹,后续热氧更容易渗透至膜内部,加速断链反应,WVTR的上升速率比单独热氧老化快40%。

湿热与紫外的协同作用对天然高分子膜影响更大。壳聚糖/聚乙烯醇复合伤口膜,经“紫外300h+湿热7天”处理后,WVTR从350g/(m²·24h)降至180,远高于单独紫外(降20%)或单独湿热(降30%)的影响。原因是紫外破坏了壳聚糖的氨基结构,湿热进一步促进聚乙烯醇的羟基交联,双重作用导致膜结构致密化。

此外,老化因素的顺序也会改变结果。先热氧老化再紫外老化的聚氨酯膜,WVTR比先紫外再热氧的高25%——热氧导致的分子链断裂让紫外更容易引发表面降解,而先紫外的膜表面交联会阻碍热氧渗透。

典型医用膜材料的加速老化案例分析

案例1:PVC输液器膜

PVC是输液器的常用材料,加速热氧老化(100℃,7天)后,WVTR从15g/(m²·24h)升至22g/(m²·24h)。原因是PVC的脱氯化氢反应导致分子链断裂,孔隙率增加;同时,生成的共轭双键提高了膜的亲水性,加速水分子传递。案例2:PTFE人工血管膜

PTFE具有优异的生物相容性,但其紫外稳定性较差。经340nm紫外辐照1000h后,GTR从500cm³/(m²·24h·atm)降至350。测试发现,PTFE表面氧化生成了C=O键,结晶度从65%升至72%,致密的结晶区阻碍了气体透过。案例3:壳聚糖/明胶复合伤口膜

壳聚糖/明胶膜是新型湿性伤口敷料,湿热老化(60℃,90%RH,14天)后,WVTR从300g/(m²·24h)降至200。红外光谱显示,壳聚糖的-NH₂与明胶的-COOH发生了酰胺化反应,形成交联网络;同时,高湿度导致膜溶胀,孔隙被部分填充,最终透气性能下降。优化透气性能稳定性的关键技术方向

1、添加抗老化助剂

受阻酚类抗氧剂(如1010)可捕获自由基,抑制热氧老化;紫外线吸收剂(如UV-531)能吸收UV辐射,减少表面氧化。某研究在聚乙烯膜中添加0.5%抗氧剂1010,热氧老化(120℃,10天)后的WVTR仅上升10%,远低于未添加的30%。2、交联改性

通过化学交联提高膜结构稳定性。例如,用戊二醛交联壳聚糖膜,可增强分子间作用力,减少湿热老化后的溶胀。交联后的壳聚糖膜,湿热老化14天的WVTR下降幅度从30%降至15%。3、纳米复合改性

纳米粒子(如二氧化硅、蒙脱土)可阻碍分子链运动,延缓结晶度增加。在PLA膜中加入2%纳米二氧化硅,热氧老化后的结晶度仅从30%升至38%(未添加的升至45%),WVTR保持在250g/(m²·24h)左右,稳定性显著提升。4、表面涂层处理

在膜表面涂覆一层高稳定性聚合物(如聚二甲基硅氧烷PDMS),可隔离氧气与UV辐射。例如,PDMS涂层的聚氨酯伤口膜,紫外老化1000h后的WVTR仅下降15%,而未涂层的下降40%。相关服务