国际电工委员会阻燃性能测试标准IEC60695解读

阻燃性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

IEC60695是国际电工委员会(IEC)制定的《电工电子产品着火危险试验》系列标准的核心框架,全称为《Fire hazard testing for electric and electronic products》。作为全球电工产品防火安全评估的基础依据,它规定了阻燃性能测试的方法、条件及判定准则,覆盖家电、电线电缆、电子元件、绝缘材料等几乎所有电工领域。该标准的核心目标是通过模拟真实火灾场景(如热表面引燃、小火焰灼烧),评估材料或组件的燃烧行为,为企业满足CE、CB等全球认证要求提供技术支撑,也为终端用户的使用安全筑牢防线。

IEC60695的适用范围与核心目标

IEC60695适用于所有电工电子产品及其组件、绝缘材料的阻燃性能测试,但并非针对大型设备的整体燃烧评估——比如整台冰箱的火灾风险,需通过部件测试(如冰箱内的电线绝缘层、塑料部件)间接推导。其核心目标是回答三个关键问题:材料是否容易被引燃?引燃后燃烧是否会蔓延?是否会产生可燃滴落物引发二次火灾。

举个例子,家电中的塑料外壳,若使用了不符合IEC60695要求的材料,当内部电路过载导致热元件发热时,可能被灼热表面引燃,进而蔓延至整个外壳,甚至滴落的熔化物引燃下方的地毯或衣物。因此,标准的适用范围本质是“从部件到材料”的精准评估,聚焦火灾风险的“源头控制”。

需要注意的是,该标准不适用的场景包括:涉及爆炸、腐蚀性环境或放射性物质的产品,以及仅依赖气体灭火系统保护的设备——这些场景需参考IEC其他专项标准(如IEC60079针对防爆)。

核心测试方法:灼热丝与针焰试验的设计逻辑

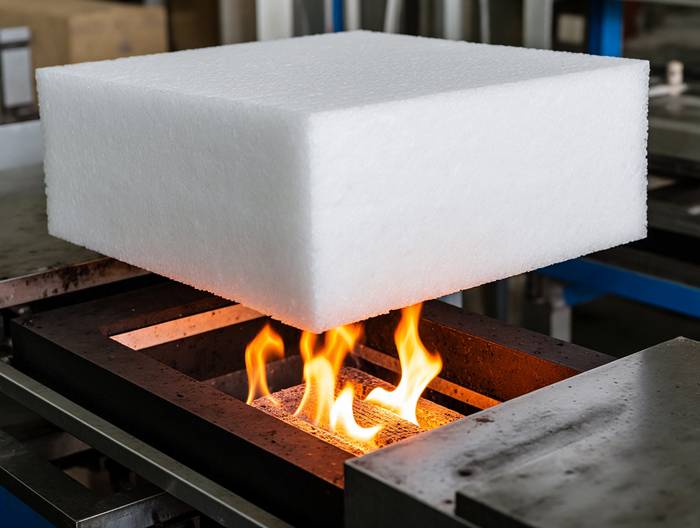

灼热丝试验(IEC60695-11-10)是模拟电工产品内部故障时的热表面引燃场景——比如电阻器过载发热、电线接头松动产生的高温(温度范围550℃至960℃,对应不同故障严重程度)。测试时,将加热至规定温度的镍铬合金丝(灼热丝)以10N±1N的力压在样品表面30s±1s,随后移除灼热丝,观察样品是否引燃、引燃后的燃烧时间,以及是否有滴落物引燃下方200mm处的绢纸(模拟可燃物)。

为什么选择30s的施压时间?这是基于统计:大多数电路故障的热持续时间不会超过30s,若样品在这段时间内未被引燃,或引燃后迅速熄灭,则说明其抗热表面引燃的能力符合要求。比如,家电中的绝缘套管,若能通过960℃灼热丝试验(最高等级),意味着即使内部导线短路发热至近千度,也不会引燃套管。

针焰试验(IEC60695-11-5)则模拟更小的火源——比如电路短路产生的火花、电池漏液引发的小火焰。测试用的针焰由丁烷气体燃烧产生,火焰高度严格控制在12mm±1mm(约相当于火柴头火焰大小),施加在样品表面30s或60s(根据产品类型)。判定指标同样包括“是否引燃”“燃烧持续时间”“滴落物是否引燃绢纸”。

这两种方法的设计逻辑是“场景对应”:灼热丝针对“持续热表面”,针焰针对“瞬时小火焰”,共同覆盖了电工产品最常见的两种引燃源——前者对应“慢性故障”,后者对应“急性短路”。

水平与垂直燃烧试验:评估燃烧蔓延的关键维度

当材料被引燃后,燃烧蔓延的速度和方向直接决定火灾的危害程度。IEC60695通过水平燃烧(IEC60695-11-2)和垂直燃烧(IEC60695-11-3)两种试验,分别评估不同放置方式下的蔓延风险。

水平燃烧试验适用于薄材料(如厚度≤3mm的塑料薄膜、电线绝缘层)或软质材料(如橡胶套管)。样品被水平固定,火焰从自由端施加10s,随后测量燃烧长度或燃烧速度——比如HB级材料要求,厚度≤3mm时燃烧速度≤40mm/min,或燃烧长度≤50mm(即火焰未蔓延至样品固定端)。这种设计模拟了材料“平放”时的燃烧场景,比如落在桌面上的电线绝缘层。

垂直燃烧试验则针对刚性材料(如家电外壳、开关面板),样品垂直固定,火焰从下端施加10s,移除后观察燃烧是否向上蔓延。以V-0级为例,要求样品在两次火焰施加(每次10s)后,每次燃烧时间≤10s,总燃烧时间≤30s,且无滴落物引燃绢纸。垂直场景的风险更高——燃烧容易因热对流向上蔓延,因此判定准则更严格。

比如,手机充电器的塑料外壳若通过V-0级垂直燃烧试验,即使被小火焰引燃,也会在10秒内自行熄灭,不会蔓延至整个充电器,更不会滴落熔化物引燃桌面。

测试条件的关键参数:温度、时间与环境的控制

IEC60695对测试条件的要求近乎“苛刻”,因为任何参数偏差都可能导致结果失效。以温度校准为例,灼热丝的温度必须用直径0.5mm的K型热电偶测量,热电偶顶端需紧贴灼热丝表面(误差≤0.5mm),且校准结果需在规定温度的±10℃以内——若灼热丝实际温度是970℃(而标准要求960℃),可能导致本应合格的样品被误判为“引燃”。

时间控制同样关键:比如针焰试验的火焰施加时间是30s±1s,若多施加1秒,可能让本不会引燃的材料达到燃点;而灼热丝的施压时间若短于29秒,可能漏掉“刚好在30秒时引燃”的风险。因此,测试设备的时间继电器需每年校准,确保误差≤0.1s。

环境条件的控制常被忽略,但同样重要:实验室温度需保持15-35℃,相对湿度45%-75%,空气流速≤0.2m/s。比如,若实验室湿度低于45%,材料的含水量降低,可能更容易被引燃;若空气流速超过0.2m/s,会快速带走样品表面的热量,导致燃烧时间缩短,误以为材料“自熄性好”。曾有企业因实验室通风口未关闭,导致测试结果虚高,最终产品在欧洲市场被召回。

样品要求:尺寸、状态调节与数量的规范

样品的尺寸需严格匹配测试方法:比如灼热丝试验的固体样品,通常要求100mm×10mm×厚度(≤13mm)——若样品厚度超过13mm,需切割至13mm(但需保留材料的原始表面);若样品是电线电缆的绝缘层,需剥取100mm长的绝缘层作为样品,不能使用整根电缆(避免金属导体导热影响结果)。

状态调节是测试前的关键步骤:样品需在标准环境(23℃±2℃,50%±5%RH)下放置至少24小时,目的是消除材料的内应力或吸潮影响。比如,刚注塑出来的塑料样品,内部可能有未释放的应力,若直接测试,燃烧时可能因应力释放导致裂缝,加速燃烧蔓延;而吸潮的纸质绝缘材料,可能因水分蒸发吸热,延迟引燃时间,导致结果偏松。

样品数量要求“至少3个”:若3个样品中有2个符合要求,1个不符合,需追加3个样品重新测试——只有当6个样品中至少5个符合要求时,才能判定“合格”。这是因为燃烧行为存在偶然性,比如某批材料中的一个样品因注塑缺陷(如气泡),可能更容易引燃,需通过足够数量消除偶然误差。

结果判定准则:从“引燃”到“蔓延”的量化评估

IEC60695的结果判定并非“合格/不合格”的简单二分,而是围绕“火灾风险”的三个维度量化:引燃可能性、燃烧蔓延性、二次火灾风险。

以灼热丝试验为例,判定准则分三步:第一步,样品在灼热丝施压期间是否引燃?若未引燃,直接合格;若引燃,进入第二步:移除灼热丝后,燃烧是否在30s内熄灭?若超过30s,说明材料自熄性差,不合格;第三步,燃烧时是否有滴落物引燃下方200mm处的绢纸?若引燃,说明会引发二次火灾,不合格。

垂直燃烧试验的V-0级判定更严格:两次火焰施加后,每次燃烧时间≤10s(说明自熄性极好),总燃烧时间≤30s(说明燃烧蔓延被有效控制),且无滴落物引燃绢纸(无二次风险)。而V-2级允许滴落物引燃,但燃烧时间需符合要求——这种等级通常用于“下方无可燃物”的场景,比如安装在天花板上的灯具外壳。

需要注意的是,判定时需记录“燃烧时间”“燃烧长度”“滴落物情况”三个关键数据,而非仅标注“合格”——这些数据能帮助企业追溯材料问题(比如燃烧时间延长,可能是材料中的阻燃剂含量不足)。

IEC60695与其他阻燃标准的差异:以UL94和GB/T5169为例

UL94是美国保险商实验室(UL)制定的阻燃标准,与IEC60695的测试方法高度相似,但判定等级的细节有差异。比如UL94的V-0级要求“两次10s火焰施加后,每次燃烧时间≤10s,总≤30s,无滴落物”,与IEC60695的V-0级一致;但UL94的5VA级(垂直燃烧的最高等级)要求“火焰施加5次,每次5s,样品不引燃,且燃烧长度≤25mm”,而IEC60695中无对应等级——这是因为UL94更关注“高强度火焰”下的表现,适用于美国市场的高端产品。

GB/T5169是中国国家标准,等效采用IEC60695(即“idt IEC60695”),因此技术内容完全一致,但术语和单位可能有调整:比如IEC中的“灼热丝试验”对应GB/T5169.10的“灼热丝引燃试验”,IEC中的“燃烧时间”对应GB/T中的“有焰燃烧时间”。对于中国企业而言,通过GB/T5169测试,等同于符合IEC60695要求,可直接用于CE、CB认证。

另一个常见差异是“样品预处理”:UL94允许某些材料(如耐高温塑料)在125℃下预处理168小时(模拟长期高温使用),而IEC60695仅要求标准环境预处理——这意味着,若企业产品要出口美国,需额外考虑预处理后的阻燃性能。

实际应用中的常见问题:从测试到合规的误区

企业在应用IEC60695时,常陷入四个误区:一是“用错测试方法”——比如用灼热丝试验评估手机充电器的小火焰引燃风险(应使用针焰试验),导致结果无法反映真实场景;二是“状态调节不到位”——比如样品仅放置12小时就测试,导致燃烧时间偏短,误以为材料合格,最终产品在用户手中因吸潮引燃;三是“忽略环境条件”——比如在通风良好的实验室测试,空气流速超过0.2m/s,导致燃烧时间缩短,结果虚高;四是“误解判定准则”——比如认为“只要不引燃就合格”,但忽略了“燃烧蔓延”的要求,比如某塑料样品未被引燃,但燃烧长度超过50mm,仍判定为不合格。

还有一个更隐蔽的误区是“材料替代”:比如企业原本使用符合IEC60695的ABS塑料,后来为降低成本,替换为便宜的PP塑料,但未重新测试——PP的阻燃性能通常弱于ABS,可能导致产品无法通过认证。曾有某家电企业因材料替代未重新测试,导致出口欧洲的产品因阻燃性能不达标被召回,损失超过千万欧元。

解决这些问题的关键是“场景匹配”:先分析产品的实际使用场景(比如是热表面引燃还是小火焰引燃),再选择对应的测试方法;同时,严格遵循标准的每一个细节——从样品预处理到环境控制,再到结果判定,确保测试结果的可靠性。

相关服务