如何看懂阻燃性能测试报告中的等级标识

阻燃性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

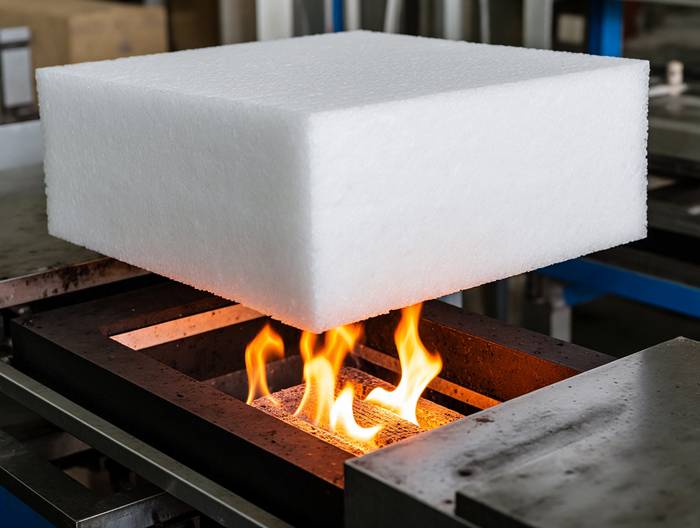

阻燃性能测试报告是材料防火安全的核心凭证,但报告中的等级标识(如UL94 V-0、GB 8624 B1级)常让非专业人士困惑。这些标识背后关联着具体的测试条件、燃烧表现与应用场景,看懂它们才能准确判断材料是否符合项目要求。本文将拆解常见阻燃标准的等级逻辑,帮你快速理解标识含义,避开解读误区。

先理清:阻燃等级的‘底层逻辑’——测试标准

阻燃等级标识的第一个关键是“所属标准”,不同国家/地区的测试方法、判定指标差异极大,直接决定了等级的含义。比如常见的UL94(美国Underwriters Laboratories标准)、GB 8624(中国《建筑材料及制品燃烧性能分级》)、EN 13501-1(欧盟建筑产品燃烧性能分级标准),是全球应用最广的三大体系,它们的等级标识完全不能混为一谈。

举个例子:UL94 V-0级是塑料的垂直燃烧等级,测试的是127mm×12.7mm小尺寸样品的燃烧时间与滴落物;而GB 8624 B1级是建筑材料的分级,关注的是大尺寸材料的热释放速率、烟密度与毒性。两者的测试维度完全不同,不能说“V-0级比B1级更阻燃”——这是最常见的误区。

所以看报告时,第一步要找“测试依据”栏,确认是哪个标准的等级,再对应解读。

快速定位:报告中哪些内容是‘等级关键’

拿到一份阻燃测试报告,不需要逐页看,只要抓住四个关键点就能快速get核心信息:

1、测试依据:明确是UL94、GB8624还是EN13501-1等标准,这是等级解读的基础;

2、样品信息:包括材质(如“PC塑料”“岩棉”)、厚度(如“1mm”“50mm”)、规格(如“127mm×12.7mm”)——阻燃性能与厚度密切相关,1mm的塑料可能过V-0级,3mm的同材质塑料反而可能过不了;

3、完整等级:比如“UL94 V-0(1mm PC)”“GB8624 B1(B-s1,d0,t0)”,缺了样品信息或附加指标的等级都是不完整的;

4、关键数据:比如UL94的“有焰燃烧时间≤10秒”、GB8624的“燃烧增长速率指数≤250W/s”——这些数据是等级判定的核心,能验证等级的真实性(比如报告写V-0级,但有焰燃烧时间是15秒,那等级就是假的)。

UL94标准:塑料最常用的‘字母+数字’等级

UL94是针对塑料材料的阻燃测试标准,核心分“水平燃烧(HB)”和“垂直燃烧(V类、5VA/5VB)”两大类,其中垂直燃烧的V类等级最常用于电子、家电的塑料部件。

V类等级的测试方法很具体:将127mm×12.7mm×厚度(通常0.8-13mm)的样品垂直固定,用喷灯(火焰高度127mm,温度约950℃)燃烧10秒,移开后观察两个指标:燃烧时间与滴落物的引燃性。

V-0级是V类中的最高等级,要求:每次燃烧后,样品的有焰燃烧时间≤10秒,无焰燃烧时间≤30秒;滴落物不能引燃下方12英寸(约30cm)处的棉花——这意味着材料燃烧后能快速熄灭,且不会通过滴落物引发二次火灾。

V-1级的要求稍松:有焰燃烧时间≤30秒,无焰燃烧时间≤60秒,滴落物同样不能引燃棉花;V-2级的燃烧时间要求和V-1一样,但滴落物可以引燃棉花——所以V-2级的材料虽能自熄,但滴落物有风险,一般不用在靠近可燃物的部位。

另外,5VA/5VB是更严格的“增强型垂直燃烧”等级,测试时会增加“第二次10秒燃烧”,要求样品在两次燃烧后有焰燃烧时间≤60秒,且不能出现“烧穿”(5VA不允许烧穿,5VB允许局部烧穿但不能滴落引燃),主要用于要求极高的电器外壳或工业部件。

GB 8624:中国建筑材料的‘数字+字母’分级

GB 8624-2012是中国建筑材料燃烧性能的强制标准,将材料分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)四大类,每个大类下还有“附加分级”(如B1(B-s1,d0,t0)),括号内的字母代表火灾中的次生危害。

主分级的核心指标是“燃烧增长速率”(反映火焰蔓延速度)和“总热释放量”(反映火灾的热量输出):A类是不燃材料(如钢材、瓷砖),A1级要求“总热值≤2.0MJ/kg”(几乎不燃烧),A2级要求“总热值≤3.0MJ/kg且燃烧增长速率指数≤120W/s”;B1级是难燃材料(如防火板材、阻燃保温棉),要求“燃烧增长速率指数≤250W/s,600秒内总热值≤7.5MJ/m²”;B2级是可燃材料(如普通木材、未阻燃塑料),要求“燃烧增长速率指数≤750W/s”;B3级是易燃材料,无任何阻燃要求。

附加分级则关注“烟、滴、毒”三大次生危害:s代表烟密度(s1为低烟,s2为高烟)、d代表滴落物的引燃性(d0为无引燃滴落,d1为有引燃滴落)、t代表烟气毒性(t0为低毒,t1为高毒)。比如“B1(B-s1,d0,t0)”是完整的难燃等级,意味着材料不仅难燃,还能降低烟气窒息与二次引燃风险——这是地下空间、医院等场所的必选要求。

需要注意的是,GB 8624的等级必须“主分级+附加分级”一起看,只写“B1”是不规范的,因为附加分级直接决定材料能否用在具体场景。

EN 13501-1:欧盟建筑材料的‘字母+数字’体系

EN 13501-1是欧盟建筑产品燃烧性能的统一标准,旨在替代各国地方标准,等级从高到低为A1、A2、B、C、D、E、F,其中A1/A2是不燃,B到D是难燃/可燃,E是易燃,F是未测试。

等级判定的核心指标与GB 8624类似,但更强调“火焰蔓延范围”:A1级要求“无任何燃烧现象”(如石材);A2级要求“燃烧增长速率指数≤120W/s,600秒内总热值≤7.5MJ”(如阻燃岩棉);B级要求“燃烧增长速率指数≤120W/s,且火焰横向蔓延长度不超过样品边缘”(如高级防火石膏板);C级要求“燃烧增长速率指数≤250W/s”(如普通阻燃板材);D级要求“燃烧增长速率指数≤750W/s”(如轻度阻燃木材)。

附加指标同样关注“烟、滴、毒”:s1(低烟)、d0(无引燃滴落)、t0(低毒)是欧盟建筑内装修的常见要求,比如“B-s1,d0,t0”级材料,既能满足难燃要求,又能降低火灾中的烟气危害,是欧盟商场、住宅的常用选择。

EN 13501-1的等级必须与“产品用途”绑定——比如外墙保温材料要求A2-s1,d0,t0级(更高的不燃性),而室内吊顶材料用B-s1,d0,t0级就足够,因为外墙需要抵御外部火焰,而室内更关注烟毒。

最容易踩的坑:等级‘跨标准对比’与‘指标遗漏’

看报告时,很多人会犯两个致命错误:一是“跨标准比高低”,比如认为“UL94 V-0级比GB8624 B1级更阻燃”——实际上,UL94测试的是小尺寸塑料件的“垂直燃烧熄灭能力”,而GB8624测试的是建筑材料的“整体火灾危害”(包括热释放、烟毒),两者的“阻燃”维度完全不同,没有可比性;二是“忽略附加指标”,比如只看GB8624的“B1”级,不看“s1,d0,t0”——如果项目要求“低烟低毒”,而报告中的B1级附加指标是“s2,d1,t1”(高烟、有引燃滴落、高毒),那这款材料根本不符合要求,因为火灾中80%的死亡是烟毒导致的。

还有一个误区是“混淆样品与实际产品”:比如报告中测试的是“1mm厚的塑料片”,而实际使用的是“3mm厚的塑料件”——阻燃性能与厚度密切相关, thicker材料通常更难燃,但如果样品厚度与实际产品不一致,等级标识可能失效。

最后一步:结合应用场景验证等级合理性

看懂等级标识后,还要“对号入座”——不同场景的阻燃要求对应不同标准的等级:

● 电子电器的塑料外壳:应看UL94标准的V类等级(如V-0级),因为这类产品关注“小尺寸部件的垂直燃烧与滴落物引燃性”,避免电器内部火灾蔓延;

● 建筑内的吊顶板材:应看GB8624的B1(B-s1,d0,t0)级或EN13501-1的B-s1,d0,t0级,因为建筑场景关注“整体燃烧热释放、烟毒与滴落物”,降低室内人员的逃生风险;

● 汽车内饰材料:应看ISO 3795(汽车内饰水平燃烧)或FMVSS 302(美国汽车内饰燃烧)标准,这些标准的等级(如ISO 3795的“燃烧速度≤100mm/min”)是针对汽车场景的特殊要求,避免车辆起火时内饰快速燃烧;

● 出口欧盟的建筑材料:必须看EN 13501-1等级,否则无法通过CE认证。

简单来说,应用场景决定了需要哪个标准的等级,脱离场景谈“某等级好不好”是没有意义的——比如UL94 V-0级的塑料件很好,但用在建筑外墙就不合适,因为它的“整体燃烧热释放”没经过测试。

相关服务