建筑外墙涂料高分子材料老化试验中自然与人工加速老化对比研究

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

建筑外墙涂料作为高分子材料的典型应用,其耐老化性能直接影响建筑外观与防护寿命。自然老化是材料在真实环境中缓慢失效的过程,而人工加速老化则通过模拟极端条件快速评估性能,二者都是涂料研发与质量控制的关键手段。本文聚焦两种老化试验的原理、差异及关联性,结合实际案例解析其在涂料性能评估中的应用逻辑,为行业选择合理的老化测试方案提供参考。

自然老化试验的真实环境属性与局限性

自然老化试验是将涂料样品暴露在真实户外环境中,经受太阳辐射、温度变化、雨水冲刷、大气污染物(如SO₂、NOₓ)等综合因素作用的过程。其核心优势是数据的真实性——直接反映材料在目标应用场景中的失效规律。例如,广州的高温高湿环境会加速涂料的水解反应,导致附着力下降;敦煌的强紫外线与风沙会加剧粉化与光泽损失。但自然老化的局限性同样明显:试验周期长(通常需要2-5年甚至更久),且环境变量不可控(如某地区某年份降雨量比往年多30%,会导致涂料老化加剧),无法满足企业快速研发的需求。

自然老化的试验设计需考虑气候区选择,通常会选取亚热带(广州)、温带(北京)、沙漠(敦煌)、寒带(哈尔滨)等代表性气候区,以覆盖不同应用场景。试验过程中需定期检测性能指标,如每3个月测一次色差、光泽度,每6个月测一次附着力与力学性能,确保数据的连续性。

尽管自然老化数据真实,但过长的周期让企业难以等待——一款新产品的研发周期通常为1-2年,若等自然老化结果出炉再上市,可能错过市场时机,因此人工加速老化成为研发环节的重要补充。

人工加速老化试验的原理与加速逻辑

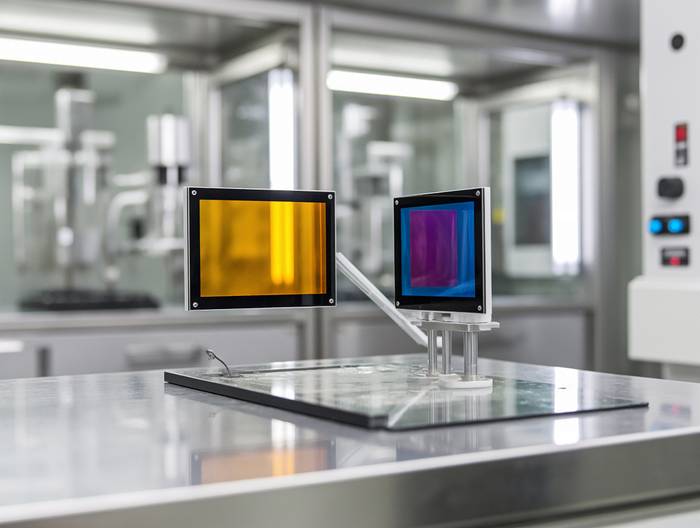

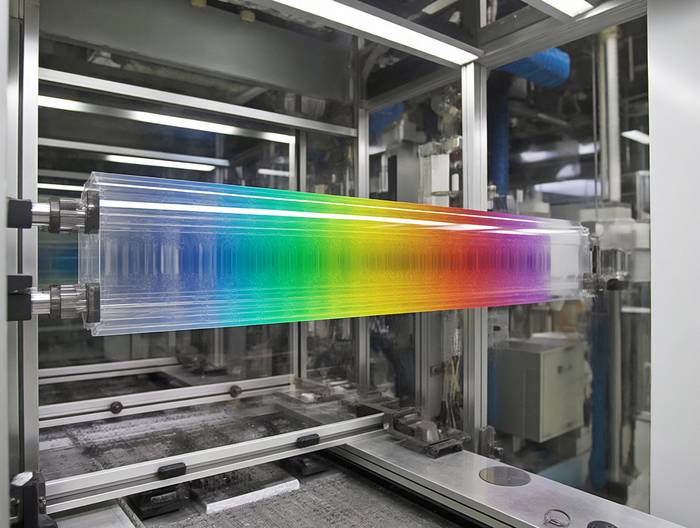

人工加速老化通过模拟自然环境中的关键失效因素(光、热、水、氧),利用设备强化这些因素的作用强度或频率,快速诱导材料老化。常用设备包括氙灯老化试验箱(模拟全光谱太阳光)、紫外灯老化试验箱(模拟紫外线波段)、湿热老化箱(模拟高温高湿)等,其中氙灯设备因能模拟全光谱太阳光,成为行业主流选择。

氙灯试验的核心参数包括光强(通常设置为0.8-1.5倍太阳光)、温度循环(如60℃光照/40℃冷凝)、湿度(50%-90%)、循环周期(如每2小时为一个周期,100分钟光照+20分钟冷凝)。例如,某丙烯酸涂料在氙灯加速800小时后,色差变化相当于自然老化2年,此时“加速因子”(人工加速时间与自然老化时间的比值)约为21.9,意味着试验中1小时相当于自然环境中的21.9小时。

人工加速老化的优点是试验周期短(数周至数月)、条件可控、重复性好——同一配方多次试验的结果差异通常小于5%,适合快速筛选配方与验证性能。但缺点也同样明显:模拟的环境因素可能不全面(如未模拟风沙磨损、酸雨侵蚀),导致结果与真实环境存在偏差。例如,针对南方地区的涂料,若人工加速试验未模拟酸雨侵蚀,可能无法检测出涂料的耐酸性能缺陷。

两种试验的变量可控性差异

自然老化的试验变量是不可控的,受季节、年份、地域等因素影响。例如,广州某年份的降雨量可能比往年多20%,导致涂料的水解老化加剧;北京某冬季的低温可能达到-15℃,超过涂料的最低使用温度,导致开裂。这些不可控变量会导致同一涂料在不同年份或不同地点的自然老化结果差异较大——某款涂料在广州自然老化1年的色差ΔE=5,而在多雨的年份可能达到ΔE=7。

人工加速老化的变量是可控的,试验人员可精确设定光强、温度、湿度及循环周期等参数,确保每次试验的条件一致。例如,氙灯试验可固定光强为1.2倍太阳光,温度为60℃/40℃循环,湿度为80%,每次试验的环境条件相同,数据重复性高。

但可控性也带来了挑战:模拟的环境是否真实?自然环境中的紫外线强度是随时间变化的(早晨弱、中午强、傍晚弱),而人工加速试验中的光强通常是恒定的,可能导致涂料的光降解过程与真实情况不同——例如,恒定高光强可能加速涂料表面的光氧化,而真实环境中中午的强光仅持续数小时,表面氧化程度更温和。此外,自然环境中的雨水冲刷是间歇性的,而人工加速中的冷凝循环是固定的,可能无法模拟真实的水侵蚀效果。

因此,人工加速老化的关键是“模拟的准确性”——试验参数需尽可能接近目标应用环境的真实条件。例如,针对沙漠地区的涂料,需提高光强与温度,模拟强紫外线与高温环境;针对南方地区的涂料,需增加湿度与冷凝时间,模拟高温高湿环境;针对酸雨频发地区的涂料,需在试验中加入酸性溶液喷淋,模拟酸雨侵蚀。

性能评价指标的变化规律对比

涂料老化的性能评价指标主要包括色差、光泽度、附着力、力学性能(拉伸强度、断裂伸长率)、粉化程度等,两种老化试验中这些指标的变化规律存在明显差异。

自然老化中,指标变化是渐进且非线性的。例如,某聚酯涂料在自然老化前6个月,色差ΔE缓慢增加至3,光泽度从85%降至75%(初期以光降解为主);第6-12个月,ΔE加速增加至7,光泽度降至60%(光降解与水解叠加);第12-24个月,ΔE增加至9,光泽度降至50%(热降解加入,老化速度放缓)。这种非线性变化是自然环境中多因素叠加的结果。

人工加速老化中,指标变化通常是线性或近似线性的。例如,同一聚酯涂料在氙灯加速老化中,前400小时ΔE增加至4,光泽度降至70%;800小时ΔE增加至8,光泽度降至55%;1200小时ΔE增加至12,光泽度降至40%。线性变化是因为人工加速中环境因素持续强化,材料老化机制单一(主要是光降解与热降解),缺乏自然环境中的多因素叠加。

因此,在对比两种试验结果时,需将人工加速的线性变化转换为自然老化的非线性变化。例如,通过加速因子修正,将人工加速1200小时的ΔE=12转换为自然老化24个月的ΔE=9,确保指标变化规律一致——若直接用线性结果预测自然老化寿命,可能高估涂料的失效速度。

硅丙涂料的两种老化试验结果对比案例

某涂料企业研发了一种硅丙外墙涂料,需评估其在不同地区的老化性能,因此进行了自然老化(广州、北京、敦煌)与氙灯人工加速老化(1500小时)试验,结果如下:

广州自然老化2年:色差ΔE=8,光泽保留率65%,附着力下降15%,出现轻微粉化,无开裂(高温高湿导致水解老化);

北京自然老化2年:ΔE=6,光泽保留率75%,附着力下降10%,无粉化与开裂(干燥低温,光降解为主);

敦煌自然老化2年:ΔE=10,光泽保留率55%,附着力下降20%,粉化明显,局部出现细微开裂(强紫外线+高温,光降解与热降解叠加);

氙灯人工加速1500小时:ΔE=9,光泽保留率60%,附着力下降18%,粉化程度接近敦煌,无开裂(光强1.2倍太阳光,模拟敦煌的强紫外线环境)。

分析结果可见:人工加速试验的参数设置直接影响结果的参考价值——针对敦煌的强紫外线环境,提高光强后,结果与自然老化高度吻合;针对广州的高温高湿环境,因未模拟酸雨侵蚀,ΔE略低于自然老化结果;针对北京的低温环境,因试验温度最低为40℃,未模拟-15℃的低温,因此无开裂现象。

该案例给企业的启示是:人工加速老化的参数需匹配目标应用地区的气候特征——推广至沙漠地区的涂料,需提高光强与温度;推广至南方地区的涂料,需增加湿度与酸雨模拟;推广至北方地区的涂料,需加入低温循环,否则结果将失去参考价值。

不同应用场景的试验方案选择逻辑

涂料企业需根据应用场景选择合适的老化试验方案,平衡效率与准确性:

研发阶段:优先选择人工加速老化。研发需快速筛选配方,例如测试10种丙烯酸乳液配方,氙灯加速800小时后,淘汰光泽保留率低于50%的3种,将研发周期从2年缩短至6个月,提高效率。

量产前验证:结合自然老化与人工加速。将研发选出的2-3种配方送自然老化试验(选择2-3个气候区),1年后根据色差、附着力结果选出最优配方;同时进行人工加速老化验证(1500小时),确保配方在极端条件下的性能稳定。

工程验收:以自然老化数据为主,人工加速数据为辅。工程验收需评估涂料的20年寿命,自然老化数据更能反映真实情况,但由于周期过长,可结合人工加速数据预测寿命——例如用氙灯加速1500小时的数据,通过加速因子计算出自然老化20年的色差ΔE≈18(符合行业标准≤20的要求)。

市场推广:针对不同地区调整试验参数。例如,推广至海南的涂料,需模拟高紫外线、高湿度与酸雨环境;推广至东北的涂料,需模拟低温、低湿度与强风环境;推广至沿海的涂料,需模拟盐雾腐蚀与高湿度环境。

试验结果的常见解读误区

行业中对两种老化试验结果的解读存在一些误区,需重点规避:

误区一:人工加速时间越长,涂料寿命越长。实则不然——过度加速会导致材料“过度老化”,例如某弹性涂料在紫外灯加速2000小时后,拉伸强度从1.2 MPa降至0.5 MPa,而自然老化5年的拉伸强度为0.8 MPa,说明人工加速已超过真实环境中的老化程度,结果不可信。

误区二:自然老化1年=人工加速1000小时。加速因子并非固定值,会随环境因素变化——同一涂料在广州的加速因子约为21.9,在敦煌则可能达到30(因敦煌的紫外线更强),因此不能用统一的加速因子计算寿命。

误区三:自然老化数据直接等同于20年寿命。自然环境是动态变化的——未来20年的气候可能更温暖、紫外线更强,因此自然老化1年的数据不能直接线性推导至20年,需结合气候预测模型调整。

误区四:人工加速结果好,自然老化结果一定好。若人工加速未模拟真实环境的关键因素(如酸雨、低温),可能遗漏涂料的缺陷——例如某涂料在人工加速中光泽保留率高,但在自然老化中因酸雨侵蚀,光泽度快速下降,导致质量投诉。

相关服务