建筑排水管配件耐腐蚀性测试在排水系统中的兼容性

耐腐蚀性测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

建筑排水系统的稳定运行依赖于配件与系统的高度兼容,而耐腐蚀性是配件“适配性”的核心门槛——若配件耐腐性能无法匹配系统的介质、工况及管材特性,即使单独测试达标,也可能在实际应用中因腐蚀失效引发漏水、堵塞甚至系统崩溃。本文从耐腐蚀性测试的指标逻辑、材质差异、介质影响、工况模拟等维度,拆解其与排水系统兼容性的深层关联,为配件选型与系统设计提供务实参考。

建筑排水管配件耐腐蚀性的核心指标与测试逻辑

建筑排水管配件的耐腐蚀性并非单一“抗腐蚀”能力,而是涵盖化学腐蚀抗性、电化学腐蚀抑制、机械损伤后腐蚀恢复三大核心维度。化学腐蚀抗性针对配件与介质的直接化学反应,如PVC与强氧化剂的降解反应、铸铁与硫化物的硫化腐蚀;电化学腐蚀则涉及不同材质接触时的原电池效应,如不锈钢与镀锌管连接后的电偶腐蚀;机械损伤后腐蚀恢复则关注配件表面涂层或结构破坏后的腐蚀蔓延,如铸铁管配件涂层刮擦后的锈蚀扩散。

测试这些指标时,需建立“从指标到系统”的逻辑:例如,若系统输送的是pH值4-6的酸性废水,配件的化学腐蚀测试需重点考核“在pH5、25℃条件下,静态浸泡720小时后的质量损失率”;若系统存在不同材质管材连接,电化学腐蚀测试需模拟“两种材质接触状态下的腐蚀电流密度”——这些指标的设定,本质是让配件耐腐性能与系统的“腐蚀风险点”精准匹配。

某住宅项目曾使用普通ABS配件,因测试未覆盖“生活污水中脂肪酸的长期浸泡”,导致配件在入住3个月后因脂肪酸降解表面出现裂纹,最终引发卫生间漏水——这正是测试指标未关联系统介质的典型兼容失效案例。

不同材质配件的耐腐蚀性测试差异及系统适配性

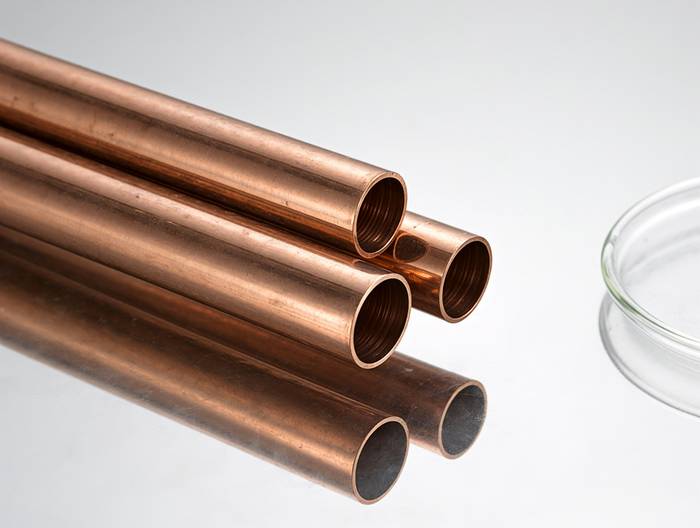

常见建筑排水管配件材质包括PVC-U、铸铁(球墨/灰口)、不锈钢(304/316)、HDPE四大类,其耐腐蚀性测试的重点与系统适配性差异显著。PVC-U配件的核心腐蚀风险是“热氧老化”与“强氧化剂降解”,测试需重点考核“110℃热稳定性(刚果红法)”及“20℃下30%过氧化氢浸泡24小时后的外观变化”;因PVC-U耐温上限约60℃,故适配系统需规避高温废水(如餐馆后厨的100℃洗碗水),否则易因热变形引发腐蚀加速。

铸铁配件的主要腐蚀风险是“电化学腐蚀”与“硫化物腐蚀”,测试需关注“涂层附着力(划格法)”及“1%硫化钠溶液浸泡后的腐蚀速率”;球墨铸铁配件虽比灰口铸铁更耐腐,但仍需规避高硫化物环境(如医院污水中的硫化物),否则涂层破坏后会快速形成“黑锈”(硫化亚铁),导致配件壁厚减薄。

不锈钢配件的“阿克琉斯之踵”是“氯离子应力腐蚀”,测试需模拟“5%氯化钠溶液、80℃条件下的应力腐蚀开裂(SCC)试验”——若系统中存在游泳池废水(氯离子浓度约1000mg/L)或海水倒灌,304不锈钢配件易因氯离子侵入晶界引发开裂,此时需升级为316不锈钢(含钼,提升耐氯性能)。

HDPE配件因材质惰性,耐化学腐蚀性能优异,但需关注“热稳定性”测试——若系统输送高温废水(如洗浴废水60℃),HDPE配件需通过“110℃、168小时热老化试验”,否则易因热降解导致硬度下降,无法承受系统压力。

排水系统介质对配件耐腐蚀性测试的倒逼要求

排水系统的介质特性是配件耐腐蚀性测试的“指挥棒”,生活污水、工业废水、地下水三大类介质的腐蚀风险差异显著。生活污水中的主要腐蚀因子包括:有机物(如脂肪酸、蛋白质)的生物降解酸、洗涤剂的碱性(pH8-10)、硫化物(由硫酸盐还原菌产生);工业废水则可能含强酸(如硫酸、盐酸)、强碱(如氢氧化钠)或高浓度盐类(如氯化钙);地下水的腐蚀因子多为矿物质(如铁离子、镁离子)与溶解氧。

针对生活污水中的硫化物,铸铁配件需增加“硫化物应力腐蚀测试”:将配件浸泡在含100mg/L硫化钠的模拟污水中,施加0.5倍屈服强度的应力,观察720小时后的开裂情况——某小区因未做此测试,使用普通铸铁配件后,地下室排水管因硫化物腐蚀出现“鼓包”锈蚀,最终穿透漏水。

对于工业废水的强酸介质,PVC-U配件需测试“动态腐蚀速率”:在流速1.5m/s、pH2的硫酸溶液中循环冲刷1000小时,测量配件内壁的腐蚀深度——若仅做静态浸泡测试,可能忽略高速水流对配件表面的冲刷效应,导致实际应用中腐蚀速率远超预期。

耐腐蚀性测试中的“工况模拟”与系统兼容性的关联

传统耐腐蚀性测试多采用“静态浸泡”,但实际排水系统中,配件需承受流速、温度、压力的动态变化,这些工况因素会显著加剧腐蚀。例如,高速水流会冲刷配件表面的钝化膜(如不锈钢的铬钝化膜),暴露基底材质引发腐蚀;温度波动会导致配件热胀冷缩,破坏密封或涂层完整性;压力冲击(如泵提升系统的水锤效应)会造成配件裂纹,为介质侵入提供通道。

因此,耐腐蚀性测试需引入“动态工况模拟”:针对高流速系统(如医院负压排水),测试需增加“冲刷腐蚀试验”——用含200目石英砂的模拟废水,以2m/s流速冲刷配件表面,测量500小时后的质量损失;针对温度波动系统(如酒店洗衣房排水,温度从15℃到60℃循环),需做“温度循环腐蚀试验”——在-5℃至70℃之间循环100次,每次保持2小时,观察配件的腐蚀状态。

某商业综合体的洗衣房排水系统曾使用HDPE配件,因测试未模拟“温度循环+压力冲击”,导致配件在冬季因温度骤降收缩,接口处出现微裂纹,洗衣废水渗入后引发配件内部腐蚀,最终在夏季高温时裂纹扩大,造成楼下商铺漏水——这正是工况模拟缺失导致的兼容失效。

配件与系统管材的腐蚀协同效应及测试验证

配件与管材的材质不匹配,可能引发“腐蚀协同效应”——即两种材质单独测试均耐腐,但接触后因电偶腐蚀或化学反应加速腐蚀。例如,PVC-U配件连接铸铁管时,虽PVC是绝缘体,但铸铁管的金属离子可能迁移至PVC表面,引发PVC的“离子腐蚀”;不锈钢配件连接镀锌管时,因不锈钢的电极电位(约+0.2V)高于镀锌层(约-0.7V),会形成原电池,加速镀锌层的腐蚀,暴露后的铁基体进一步生锈,最终导致接口漏水。

针对这种协同效应,测试需做“材质组合腐蚀试验”:将配件与对应管材连接,浸泡在模拟系统介质中,测量“组合体的腐蚀电流密度”与“接口处的腐蚀深度”。例如,不锈钢配件与镀锌管的组合测试中,若腐蚀电流密度超过10μA/cm²,说明电偶腐蚀风险过高,需更换配件材质(如改用同材质不锈钢管)或增加绝缘垫片(如聚四氟乙烯垫片)隔离两种材质。

某工厂的工业废水系统曾用不锈钢304配件连接镀锌钢管,因未做组合测试,导致镀锌层在6个月内完全腐蚀,钢管生锈后堵塞管道,被迫停产检修——这正是协同效应未被测试验证的后果。

安装工艺对耐腐蚀性测试结果的兼容性影响

安装工艺是配件与系统兼容的“最后一公里”,即使配件耐腐测试达标,若安装不当仍可能引发腐蚀。常见安装问题包括:焊缝处理不当(如不锈钢配件焊接时未做氩气保护,导致焊缝氧化,引发晶间腐蚀)、螺纹密封材料选择错误(如用沥青密封胶连接PVC配件,沥青中的溶剂会溶解PVC,导致配件变脆)、埋地配件回填材料不合格(如用含尖锐石子的回填土,刮擦铸铁配件的涂层,引发锈蚀)。

针对焊缝腐蚀,不锈钢配件需增加“焊缝晶间腐蚀测试”:采用“草酸浸蚀法”或“硫酸铜硫酸法”,检查焊缝是否出现晶间裂纹——某地铁站的不锈钢排水系统因焊接未做氩气保护,焊缝处出现晶间腐蚀,运行1年后焊缝穿透漏水,影响地铁运营。

针对密封材料兼容,测试需做“密封材料与配件的化学相容性试验”:将密封胶涂抹在配件表面,浸泡在模拟介质中,观察“配件表面是否出现溶胀、开裂”及“密封胶是否失效”——某住宅项目用了劣质硅酮密封胶连接PVC配件,因密封胶中的溶剂溶解PVC表面,导致配件接口处出现“麻点”腐蚀,最终漏水。

耐腐蚀性测试标准中的“系统兼容性”条款解析

现行建筑排水管配件标准已逐步纳入“系统兼容性”要求,例如GB/T 10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》中,针对排水系统增加了“耐化学药品性”的“使用环境分类”:Class 1对应生活污水(温和介质),Class 2对应工业废水(中等腐蚀介质),Class 3对应强腐蚀介质(如强酸强碱),每个类别规定了不同的测试介质与时间;GB/T 13295-2019《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》中,针对埋地系统增加了“土壤腐蚀试验”,要求模拟土壤的电阻率、湿度与pH值,测试配件的腐蚀速率。

这些标准条款的本质,是将配件耐腐蚀性测试与系统的“使用场景”绑定——例如,若系统属于Class 2工业废水,PVC-U配件需满足“在5%氢氧化钠溶液中浸泡168小时,质量变化率≤1%”;若系统埋地土壤电阻率≤100Ω·m(高腐蚀土壤),球墨铸铁配件需采用“环氧粉末涂层”,并通过“涂层附着力测试(划格法,附着力等级≥1级)”。

某工业园区的废水处理站,因严格按照GB/T 13295的“土壤腐蚀”条款选型,采用环氧涂层球墨铸铁配件,运行5年后配件表面仅出现轻微浮锈,未发生腐蚀穿透——这正是标准中“系统兼容性”条款的实践价值。

相关服务