无纺布口罩阻燃性能测试执行标准

阻燃性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

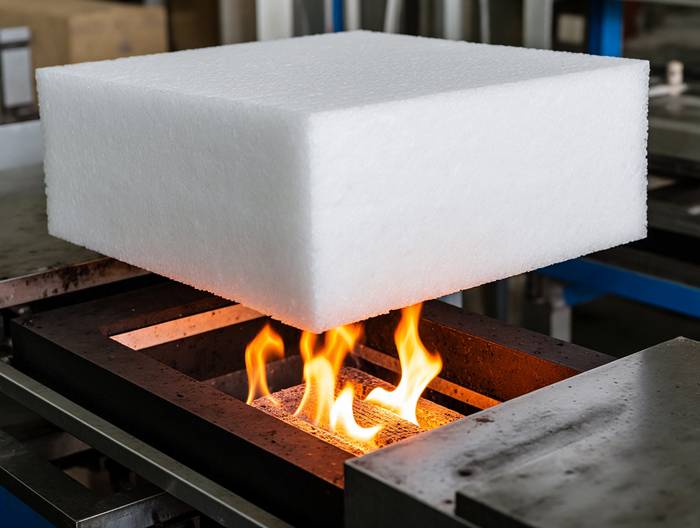

无纺布口罩作为工业、日常与医疗场景的基础防护用品,其阻燃性能直接关联佩戴者面部安全——若接触明火或高温后快速燃烧,可能造成严重灼伤。因此,阻燃性能测试是口罩合规的核心环节,而执行标准则是测试的“精准标尺”。本文围绕无纺布口罩阻燃测试的核心标准、操作细节、常见误区等展开,帮助读者理解标准的应用逻辑与实践要点。

为什么无纺布口罩需要测试阻燃性能

无纺布的核心材质是聚丙烯(PP)或聚酯(PET),这类合成纤维的氧指数仅17-19(氧指数<21为易燃材料),遇明火会快速燃烧并释放热量。工业场景中,焊接火花、高温管道、易燃溶剂都是常见风险;日常场景里,厨房明火、烧烤高温、吸烟火星也可能引燃口罩。

若口罩无阻燃性,火焰会迅速蔓延至整个罩体,直接灼伤眼睛、口鼻等敏感部位。比如某工厂工人佩戴普通无纺布口罩焊接时,火花溅到口罩导致燃烧,造成面部二级灼伤——这类事故的根源就是口罩未通过阻燃测试。

阻燃性能是口罩“安全防护链”的关键一环:即使口罩能过滤颗粒物,若无法阻止燃烧,防护价值会瞬间丧失。需明确的是,“阻燃”并非“不燃”,而是要求口罩接触火源后快速自熄,限制燃烧范围与时间,为佩戴者争取逃离时间。

从标准设计逻辑看,阻燃测试的本质是“模拟极端场景”——通过可控的火焰测试,验证口罩在 worst-case(最坏情况)下的安全表现。

国内无纺布口罩阻燃性能主要执行标准

国内工业防护口罩(如KN95)的阻燃测试以GB 2626-2019《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》为核心。标准规定用“垂直燃烧法”:将150mm×50mm的样品垂直悬挂,用20mm±2mm高的火焰点燃底部10s,记录续燃时间、阴燃时间与损毁长度。

GB 2626的合格指标严格:续燃≤5s,阴燃≤5s,损毁长度≤100mm。这一要求针对工业高风险场景设计——比如焊接火花温度可达1000℃以上,需确保口罩快速自熄,避免火焰蔓延。

日常防护型口罩(如普通一次性口罩)需参考GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》。该标准同样采用垂直燃烧法,但样品尺寸调整为120mm×120mm(贴合日常口罩大小),指标与GB 2626一致:续燃≤5s,阴燃≤5s,损毁长度≤100mm。

医用口罩的阻燃要求间接参考YY 0469-2011《医用外科口罩》——标准虽未直接规定测试方法,但明确“材料应具有阻燃性”,实际检测中通常用GB 2626或EN 14683的方法验证。

国际常见的无纺布口罩阻燃性能标准

美国市场的手术口罩需符合ASTM F2100-23《手术口罩材料性能规范》。标准要求用ASTM D6413垂直燃烧法测试,指标为:续燃≤2s,阴燃≤10s,且无熔融滴落(避免滴落物烫伤皮肤)。这一要求针对手术中电刀火花的场景设计,更关注“无滴落”的安全性。

欧洲医用口罩的阻燃测试参考EN 14683:2019+AC:2019《医用口罩要求与测试方法》。标准采用ISO 1210垂直燃烧法,要求续燃≤10s,阴燃≤10s,损毁长度≤150mm,同时间接要求“材料不得释放有毒气体”——针对医疗场景中“长时间佩戴”的需求。

日本市场的工业口罩需符合JIS T 8151:2018《呼吸防护用品 颗粒物过滤器》。其测试方法与GB 2626类似,但指标更严格:续燃≤3s,阴燃≤3s,损毁长度≤80mm——因日本工业场景更关注口罩“贴合性”,避免燃烧后边缘松开影响防护。

国际标准的共性是“场景适配”:美国侧重手术安全,欧洲侧重医疗环境,日本侧重工业贴合性,均围绕目标市场的核心风险设计指标。

阻燃性能测试的关键环节控制

样品制备是基础:需从罩体“有效防护区域”(中间5cm×5cm区域)裁剪,避开边缘、鼻夹、耳带——这些部位的纤维密度与中间区域差异大,会导致结果偏差。比如某企业从口罩边缘取样,测试续燃时间仅3s,但实际中间区域续燃达7s,最终被客户退货。

环境预处理不能省:样品需在23℃±2℃、相对湿度50%±5%的环境中放置24小时以上。湿度会影响阻燃性能——若样品太干,纤维更易燃烧;若太湿,水分蒸发会吸收热量,可能缩短续燃时间。曾有企业未预处理样品,导致测试结果“续燃≤3s”,但实际使用时续燃达8s,不符合标准。

火焰控制要精准:火焰高度需用标尺校准(如GB 2626要求20mm±2mm),点燃时间用秒表控制在10s±0.5s。样品垂直悬挂时,底部与火焰顶端的距离需保持10mm±1mm——距离太近会烧到顶部,太远则无法点燃。

结果判定要全面:需同时满足续燃、阴燃、损毁长度三个指标。比如某样品续燃4s(符合≤5s),但损毁长度110mm(超过≤100mm),仍判定为不合格;若燃烧时有熔融滴落(如ASTM F2100要求),即使其他指标合格,也需判为不合格。

不同标准之间的核心差异对比

国内与国际标准的差异体现在“指标严格度”:GB 2626(工业)要求续燃≤5s、阴燃≤5s,EN 14683(欧洲医用)要求≤10s——因工业场景的火源温度更高(如焊接火花达1000℃),指标更严格;ASTM F2100(美国手术)要求续燃≤2s,且无熔融滴落——针对电刀手术的特殊需求。

国际标准之间的差异体现在“附加要求”:ASTM F2100侧重“无滴落”,EN 14683侧重“无有毒气体”,JIS T 8151侧重“短损毁长度”。这些差异均源于目标市场的核心风险——美国怕滴落烫伤,欧洲怕气体危害,日本怕贴合性失效。

理解差异的关键是“用户需求”:比如欧洲医用口罩需长时间佩戴,所以关注“无有毒气体”;美国手术口罩需接触电刀,所以关注“无滴落”。企业需根据销售地区的用户需求选择标准。

举个例子:某企业生产销往欧洲的医用口罩,需符合EN 14683——不仅要阻燃性能达标,还要满足BFE≥95%、PFE≥30%等医疗指标;若销往美国,需符合ASTM F2100——除了阻燃,还需无熔融滴落。

标准的适用范围与口罩类型匹配

工业用防颗粒物口罩(如KN95):选GB 2626-2019——针对高风险工业场景,指标最严格;日常防护型口罩(如普通一次性口罩):选GB/T 32610-2016——针对低风险日常场景,样品尺寸更贴合日常口罩。

医用外科口罩:国内选YY 0469-2011(间接要求阻燃),欧洲选EN 14683,美国选ASTM F2100——这些标准同时覆盖细菌过滤效率(BFE)、颗粒过滤效率(PFE)等医疗指标。

儿童口罩:选GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》——针对儿童面部小、皮肤敏感的特点,将样品尺寸调整为80mm×50mm,指标与GB 2626一致,但增加“无尖锐边缘”“佩戴舒适度”要求。

若口罩同时用于多个场景(如工业+日常),需满足最严格的标准。比如某企业生产“工业+日常”两用口罩,需同时符合GB 2626(工业)与GB/T 32610(日常)的要求,确保两种场景都安全。

测试中常见的误区与解决方法

误区一:样品取样错误。部分企业为节省材料,从口罩边缘或拼接处取样,导致结果偏差。解决方法:严格从罩体中间区域取样,确保样品代表口罩的“真实防护性能”。

误区二:未做环境预处理。部分企业直接用刚生产的样品测试,导致结果不准确。解决方法:按标准要求预处理24小时,确保样品湿度符合环境要求。

误区三:火焰高度失控。部分实验室因设备老化,火焰高度达25mm(标准要求20mm),导致燃烧速度加快,损毁长度超标。解决方法:每次测试前校准火焰高度,调整燃气流量或灯芯长度。

误区四:指标理解错误。比如将“续燃时间”(火焰离开后的燃烧时间)与“阴燃时间”(续燃后的无火焰燃烧时间)混淆。曾有实验室将阴燃时间算入续燃,导致结果“续燃≤5s”,但实际续燃达6s,最终被检测单位判定不合格。解决方法:严格按标准定义记录时间,续燃结束后立即开始记录阴燃时间。

如何选择合适的阻燃性能测试标准

第一步看销售地区:销往国内用GB标准,欧洲用EN,美国用ASTM,日本用JIS——不同地区的法规要求不同,需符合目标市场的强制标准。比如某企业生产销往美国的手术口罩,需符合ASTM F2100,否则无法进入美国市场。

第二步看口罩类型:工业口罩用GB 2626,日常口罩用GB/T 32610,医用口罩用YY 0469/EN 14683/ASTM F2100——不同类型的口罩对应不同的场景风险,需匹配相应标准。

第三步看客户要求:部分客户会提出更严格的指标(比如续燃≤3s,即使标准允许≤5s)。此时需在标准基础上增加额外测试,但不能违反标准的最低要求——比如标准要求续燃≤5s,客户要求≤3s是可以的,但不能要求≤6s(低于标准)。

举个实际案例:某企业生产销往欧洲的KN95口罩,需同时符合GB 2626(国内工业)与EN 14683(欧洲医用)的要求——GB 2626的续燃≤5s比EN 14683的≤10s更严格,所以最终按GB 2626执行,确保两种市场都合规。

相关服务