汽车保险杠阻燃性能测试冲击后要求

阻燃性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

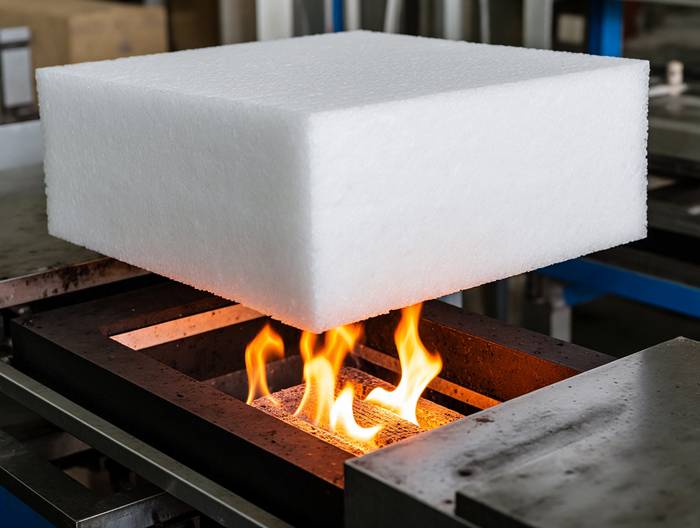

汽车保险杠作为车身前端的关键防护部件,既要在碰撞时缓冲能量,其阻燃性能更需覆盖“受损后”的真实场景——事故中保险杠常因冲击出现裂纹、应力变化,此时的阻燃表现直接决定火势是否蔓延。本文聚焦汽车保险杠冲击后阻燃性能测试的具体要求,从标准依据、冲击预处理、状态评估到核心指标,解析如何通过测试模拟真实事故,确保部件受损仍满足安全底线。

测试的标准体系与适用场景

汽车保险杠冲击后阻燃测试需结合通用标准与车企规范。国内常用GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》(外饰材料主流标准)、GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》(部分车企参考其燃烧速率要求);国际标准如ISO 3795《汽车内饰材料燃烧性能的测定》(外饰冲击测试可借鉴其环境条件)、SAE J369《汽车外饰材料燃烧性能测试》(明确冲击后垂直燃烧要求)。车企层面,大众PV 3900要求冲击后燃烧速率比未冲击低20%,通用GMW14111规定余焰时间≤15s,均高于国标要求。

需注意,保险杠为外饰部件,阻燃测试多采用垂直法(模拟碰撞后悬挂状态),轻型保险杠用水平法(模拟倒伏),而内饰的烟雾毒性要求并不适用于外饰,但外饰需更关注滴落物引燃风险——毕竟保险杠下方可能接触轮胎、燃油管等易燃部件。

冲击预处理的技术细节

冲击预处理需精准模拟碰撞场景,核心是控制“能量、位置、设备”。冲击能量按车型匹配:A级车保险杠(PP+EPDM-T20材料,厚度2.5mm)用2J-5J,C级车用5J-10J,需通过材料力学试验确定(如悬臂梁冲击强度≥4kJ/m²时选5J)。

冲击位置选“应力集中区”:保险杠中部凹痕、转角处、雷达孔周围,用定位夹具固定,偏差≤2mm。设备用摆锤冲击机,锤头直径16mm(模拟尖锐物碰撞),冲击速度2.5m/s±0.5m/s——速度过快会导致试样过度破碎,过慢则无法模拟真实碰撞。

冲击后试样需“可测试”:不得完全破碎(碎片≤总质量10%),裂纹长度≤试样宽度1/3(如150mm试样≤50mm),且裂纹不贯穿厚度2/3——若裂纹太深,后续阻燃测试时试样易解体,无法反映真实性能。

冲击后试样的状态评估

冲击后试样状态直接影响测试有效性,需评估“结构完整”与“材料损伤”。结构上,试样需保留80%原始尺寸,边缘无缺失,连接卡扣至少留1个——确保能固定在阻燃测试夹具上。

材料损伤看“应力发白”与“裂纹形态”:应力发白区域(微裂纹导致)≤20%,且不在燃烧区(点火点周围50mm内);裂纹需闭合(张口≤0.5mm),若张口用胶带轻粘,但不能覆盖裂纹——避免影响燃烧扩散。

冬季场景需“冷冲击”:试样先-40℃放24h再冲击,此时裂纹≤30mm,无应力发白——低温降低材料韧性,易脆断,所以要求更严,模拟北方冬季碰撞场景。

阻燃测试的环境与设备

阻燃测试需在标准环境中进行:温度23±2℃,湿度50±5%,氧气21%±1%——高原场景需调氧气至18%±1%(模拟3000m海拔)。环境波动会影响燃烧速度:温度高,燃烧快;湿度过大,材料吸水会延缓燃烧,所以必须控温湿。

设备用GB/T 2408规定的垂直燃烧机:燃烧器喷嘴9.5mm,丙烷气纯度≥99%,火焰高度20mm±2mm(用规尺量),火焰温度960℃±50℃(热电偶测)。接收盘铺50g±5g医用棉花——测滴落物是否引燃,棉花干燥很重要,潮湿会误判。

测试前校准设备:火焰高度、温度、棉花质量都要检查——比如火焰高度不够,会导致燃烧不充分,结果偏优;温度不够,无法模拟真实火灾温度。

阻燃性能的核心指标

冲击后阻燃指标围绕“控燃烧、防隐患”,核心是4个:

1、余焰时间:垂直燃烧移火后≤10s(未冲击≤15s),水平≤15s——余焰长说明材料受损后阻燃剂失效,易持续燃烧。

2、燃烧长度:垂直≤50mm(从点火点向下),水平≤100mm——燃烧越长,越易引燃翼子板、发动机舱,扩大火灾。

3、滴落物:垂直燃烧时不得引燃棉花,水平时滴落≤2滴/min——滴落物引燃棉花会引发二次火灾,比如滴到轮胎上,瞬间起火。

4、自熄性:移火后必须自熄,无阴燃(冒烟≤30s)——阴燃释放CO等毒气,威胁逃生。

高端车加“热释放速率”:锥形量热仪测冲击后峰值≤100kW/m²——热释放速率峰值越低,火灾发展越慢,留给逃生时间越长。

特殊场景的补充要求

部分场景需额外要求。比如“高温存储后冲击”:试样80℃放168h(模拟夏季暴晒)再冲击,阻燃指标不变——高温加速材料老化,阻燃剂可能分解,所以需保持性能。

“湿热循环后冲击”:4个循环(60℃95%湿度24h→-20℃24h)再冲击,裂纹≤40mm——湿热导致材料水解膨胀,碰撞更易破损,所以裂纹要求更严。

“多次冲击”:2次冲击(5J→3J,间隔10min),余焰≤15s,燃烧≤60mm——模拟连环碰撞,材料多次受损,阻燃性能可轻微降,但必须安全。

相关服务