汽车内饰件高分子材料老化试验中光老化导致变色程度评级方法

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

汽车内饰件多采用聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等高分子材料,长期暴露于阳光紫外线、温度变化及湿度环境中,易发生光老化反应导致变色——如PP黄变、PVC褪色,既影响内饰美观,也可能暗示材料性能降解。准确评价光老化导致的变色程度,是验证内饰材料耐候性、保障产品质量的核心环节。本文系统梳理汽车内饰件高分子材料光老化变色的评级方法,涵盖标准体系、操作规范及干扰因素,为实际应用提供专业参考。

光老化对汽车内饰高分子材料变色的作用机制

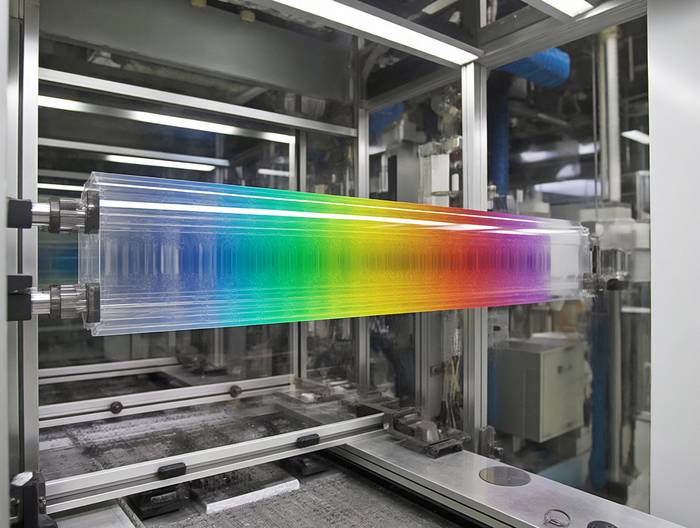

光老化是紫外线、温度与湿度协同作用的结果,其核心是破坏高分子材料的分子结构。紫外线(尤其是290-400nm的UV-B和UV-A)能量可打破分子链中的C-C、C-H键,引发降解(分子链断裂)或交联(分子链相互连接)反应——降解会降低材料分子量,交联则增加脆性,两者均会改变材料对可见光的吸收特性。

分子结构变化进一步催生发色基团。例如,PP降解时会生成羰基(C=O),这种基团能吸收蓝光,使材料呈现黄色;PVC脱氯化氢后形成共轭双键(-CH=CH-),共轭链越长,颜色越偏向红棕色。这些发色基团的数量与分布,直接决定了变色的程度与色调。

不同内饰材料的变色表现差异显著。PP材质的仪表板在氙灯老化500小时后,通常会从浅灰变为浅黄;ABS材料中的丁二烯橡胶相氧化后,会生成亚硝基基团,导致颜色从黑变灰;PU皮革则因表面涂层光降解,出现斑点状褪色。温度与湿度会加速这一过程——60℃环境下PP的黄变速率是40℃的2-3倍,80%RH高湿度会让PU皮革吸水膨胀,颜色变浅。

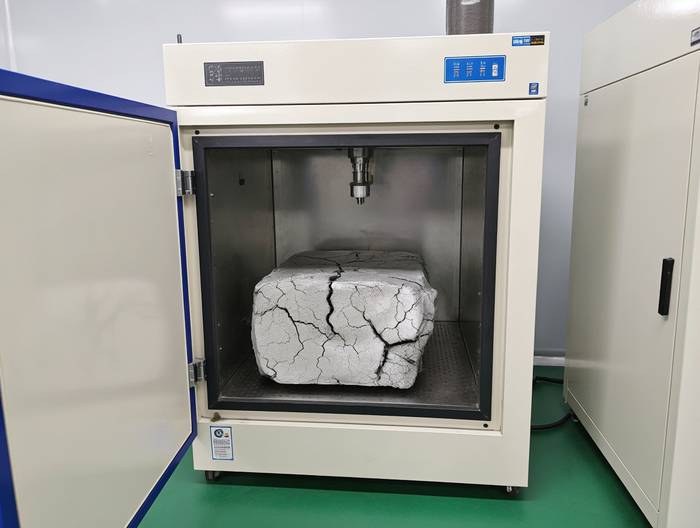

光老化试验的条件控制至关重要。若试验时温度波动±5℃、湿度波动±10%RH,同一材料的变色结果可能相差1个等级。因此,需严格遵循GB/T 16422.2(氙灯老化)或GB/T 16422.3(紫外线老化)的环境参数要求,确保变色结果的可重复性。

汽车内饰件变色评级的核心标准体系

汽车内饰变色评级需依托三类标准:国际通用标准、国内标准及行业专用标准。ISO 105-A02《纺织品 色牢度试验 灰色样卡 评定变色》是目视评级的基础,提供1-5级灰色样卡(5级无变色、1级严重变色),适用于绝大多数高分子材料。

ASTM D1925《塑料暴露于紫外线或自然气候后颜色变化的标准试验方法》针对塑料优化了流程——要求样品与标准样并列放置在D65光源下,由2名以上培训人员确认结果,避免单人主观误差。国内GB/T 250与ISO 105-A02等效,而GB/T 15596则结合了光老化试验与变色评级,更贴合国内汽车行业需求。

主机厂的专用标准更具针对性。通用汽车的GM 9985588要求ΔE*ab≤2.0为合格;大众VW 50180则同时要求目视≥4级、仪器ΔE*ab≤1.5。这些标准的差异源于主机厂对内饰美观性的不同要求——豪华品牌通常对变色的容忍度更低,ΔE*ab阈值会比普通品牌严格0.5-1.0。

目视评级法的操作规范与注意事项

目视评级是最常用的方法,但需严格控制操作细节以减少主观误差。首先是样品制备:需与标准样保持相同尺寸(如100mm×100mm)、厚度(如2mm)及表面状态(无划痕、毛刺),避免因样品差异干扰判断。

观察条件需符合标准:使用D65标准光源(色温6500K,模拟日光),照度1000-1500lx(相当于阴天的自然光),背景为中灰色(L*=50±5),避免白色或彩色背景反射杂光。观察角度为45°或正视,距离眼睛约30cm,观察时间不超过10秒——长时间注视会导致视觉疲劳,使颜色感知偏差。

评级人员需具备资质:需通过Ishihara色觉测试(无色盲/色弱),并接受标准培训(熟悉样卡使用、光源要求及材料特性)。评价时,将样品与标准样并列,聚焦均匀区域(避开熔接痕、边缘),若两人结果相差超过1级,需由第三人仲裁。

灰色样卡的使用技巧:平整样品(如仪表板)用重叠对比(样品与样卡重叠,透过样卡看颜色差异);曲面样品(如门拉手)用并列对比(同一平面、同一角度观察)。例如,某曲面样品的黄变在重叠对比时不明显,但并列对比时能清晰看到与样卡的差异,此时需以并列结果为准。

常见错误需规避:用普通日光灯(色温5000K,缺少蓝光)会让黄变样品看起来更黄,误判为更严重;背景用红色会干扰对绿色调变色的判断;观察时间超过10秒会让眼睛适应样品颜色,导致评级偏松。

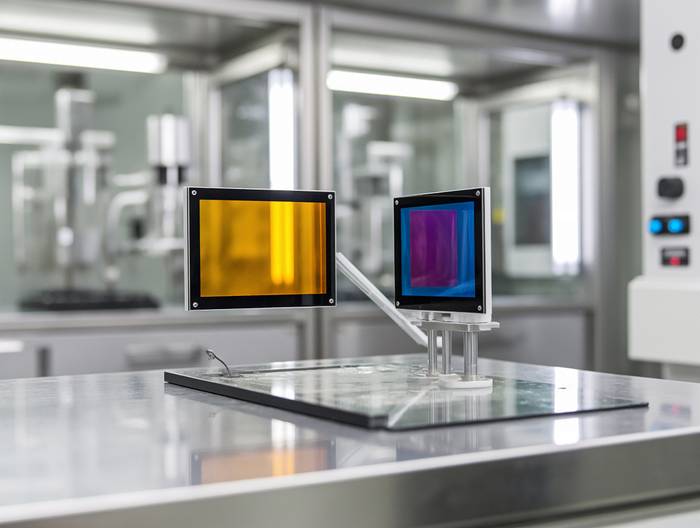

仪器评级法的技术原理与数据处理

仪器评级通过色差仪或分光光度计测量颜色参数,消除主观误差,是目视评级的补充。核心参数是CIE L*a*b*色彩空间:L*代表明度(0=黑,100=白),a*代表红-绿轴(+a*红,-a*绿),b*代表黄-蓝轴(+b*黄,-b*蓝)。变色程度用总色差ΔE*ab表示,公式为ΔE*ab=√[(ΔL*)²+(Δa*)²+(Δb*)²],Δ值为样品与标准样的差值。

ΔE*ab的阈值划分通常为:<1.0(无明显变色)、1.0-2.0(轻微)、2.0-3.0(明显)、>3.0(严重)。例如,某PP样品标准样L*=85.0、a*=0.5、b*=1.0,试验后L*=83.5、a*=0.6、b*=2.5,则ΔL*=-1.5(变暗)、Δb*=1.5(变黄)、ΔE*ab≈2.12(明显变色)。

仪器校准是关键。每次使用前需用标准白板(L*=98.0±0.2)和黑板(L*=2.0±0.2)校准,确保测量精度。若仪器移动或更换光源,需重新校准——未校准的仪器可能导致L*值偏差±1.0,ΔE*ab偏差±0.5,足以改变评级结果。

测量点选择需有代表性。注塑件需在中心、边缘、熔接痕处各取2-3点,取平均值;皮革需选纹理一致的区域,避免褶皱或毛孔密集处。例如,某注塑件中心ΔE*ab=1.8,边缘ΔE*ab=2.5,说明边缘变色更严重,需记录最大值与平均值。

数据处理需统计分析。若10个测量点的ΔE*ab平均值为1.9,标准差为0.3,说明样品变色均匀;若标准差为0.8,说明不同区域差异大,需检查材料的注塑工艺(如熔料温度、注射压力)是否均匀。

影响变色评级准确性的关键干扰因素

样品预处理不到位会直接影响结果。表面的灰尘、油污会降低反射率,使L*值降低(目视颜色偏深);指纹中的油脂会吸收紫外线,导致局部变色。因此,评级前需用无水乙醇清洁样品,无尘布擦干,放置24小时恢复至23±2℃、50±5%RH的环境——若样品未恢复,热膨胀会改变表面光泽,误判为变色。

环境条件波动的影响不可忽视。30℃高温下,PVC会因热膨胀导致表面光泽降低,目视时颜色偏暗;60%RH湿度会让PU皮革吸水,L*值升高(颜色变浅)。若评级时环境温度是28℃、湿度65%RH,需在报告中注明,以便后续对比。

样品均匀性是隐藏的干扰源。注塑件的熔接痕处因剪切应力大,分子链取向不同,光老化后变色更明显;挤出件的边缘因冷却快,结晶度高,变色速率慢于中心。评级时若选了熔接痕处,结果会比实际偏严重,需避开缺陷区域。

光源稳定性需定期检查。D65光源的使用寿命约2000小时,超过后色温会降至6000K以下,红光成分增加,让黄变样品看起来更黄。因此,需每3个月用光谱仪检测光源色温,确保符合6500K±200K的要求。

主观误差来自评级人员的个体差异。老年人对蓝色敏感度降低,可能将轻微蓝变误判为无变色;女性对红色更敏感,会把轻微红变判为更严重。因此,目视评级需2-3人参与,取平均等级——若3人结果为4、4、3,平均为3.67,按四舍五入记为4级。

汽车内饰件变色评级的实际应用流程

实际应用中,变色评级需与光老化试验联动。首先根据主机厂要求选择试验方法:氙灯老化(模拟全光谱日光,适用于整车内饰)或紫外线老化(模拟UV-B,适用于塑料件),试验时间通常为500、1000或2000小时(对应实际使用1-5年)。

试验结束后,样品需先清洁(无水乙醇擦去表面粉尘),放置24小时恢复至标准环境。若样品表面有划痕或磨损,需用细砂纸轻磨修复——划痕会改变反射光方向,导致目视评级时颜色偏深。

目视评级按规范操作:搭建D65光源箱,放置灰色样卡与标准样,并列对比样品,记录等级(如4级)。若样品是曲面,需调整角度让光线均匀照射,避免阴影干扰。

仪器评级用色差仪测量:选取5个均匀点,记录L*a*b*值,计算ΔE*ab。例如,某样品目视评级4级(轻微),仪器ΔE*ab=2.1(明显),需检查是否因光泽变化导致目视误判——若样品光泽从90降至70(光泽度仪测量),光泽降低会让颜色看起来更暗,此时仪器结果更准确,综合判定为明显变色。

综合评价需结合两者结果。若目视4级、仪器ΔE*ab=1.8,说明变色轻微;若目视3级、仪器ΔE*ab=2.5,说明变色明显。需注意,仪器能检测到目视无法察觉的细微变色(如ΔE*ab=0.8),但目视能感知颜色的色调变化(如从黄变红),两者互补才能得到准确结果。

最后记录结果,内容包括:试验条件(光源、时间、温度、湿度)、样品信息(材料、批次、型号)、评级方法(目视/仪器、标准)、结果(等级、ΔE*ab值)、评价人员/仪器信息。记录需清晰可追溯,以便后续质量改进——若某批次样品ΔE*ab=2.5,需检查原料的抗氧剂含量是否符合要求。

相关服务