汽车发动机舱高分子材料老化试验中高温对热氧稳定性影响

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

汽车发动机舱是高分子材料(如塑料盖板、橡胶密封件、树脂隔热垫)的“极端服役环境”——工作时温度可达100℃-150℃,停机后仍有持续余热,叠加氧气、油雾、冷凝水等因素,热氧老化成为材料失效的主要诱因。热氧稳定性作为材料抵御这种老化的核心性能,其与高温的关联机制是老化试验的核心研究方向——通过模拟发动机舱的高温环境,解析材料从分子链到宏观性能的变化规律,为材料配方优化和寿命预测提供科学依据。

发动机舱高分子材料的热氧老化本质

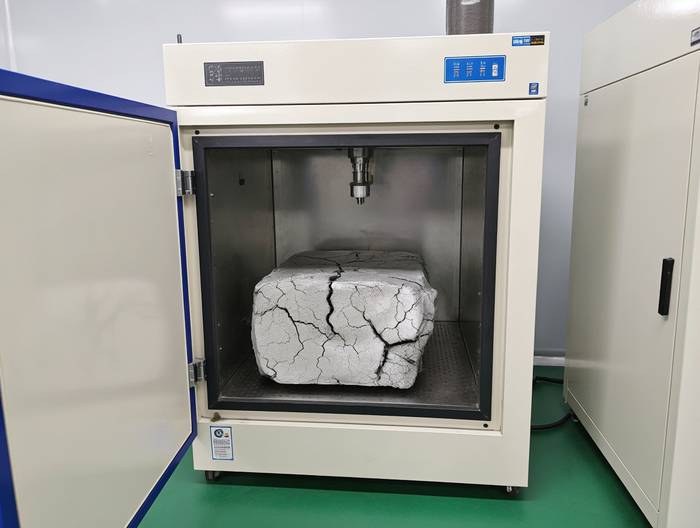

热氧老化是高分子材料在高温与氧气共同作用下的链式氧化反应,本质是“热引发自由基-氧化循环”。高温会激活分子链上的薄弱结构:比如橡胶的碳碳双键、聚丙烯的叔碳氢原子,这些结构的化学键能较低,高温下易断裂生成活性自由基;自由基迅速与氧气结合形成过氧自由基,过氧自由基再夺取其他分子链的氢原子,生成氢过氧化物和新自由基,链式反应由此放大。发动机舱的持续高温会加速这一过程:常温下需数年才会出现的分子链断裂,在120℃下可能只需数千小时就会发生,最终导致材料弹性下降、强度降低,甚至出现开裂、变脆等宏观失效。

以发动机舱常用的聚丙烯盖板为例,其分子链中的叔碳氢原子是热氧老化的“突破口”。高温下,叔碳氢的C-H键断裂生成自由基,与氧气反应生成过氧化物;过氧化物分解后又产生新自由基,循环往复。最终,聚丙烯的分子链从“长链”变成“短链”,材料从原本的韧性状态转为脆性,轻轻敲击就会开裂。

高温对分子链断裂的加速机制

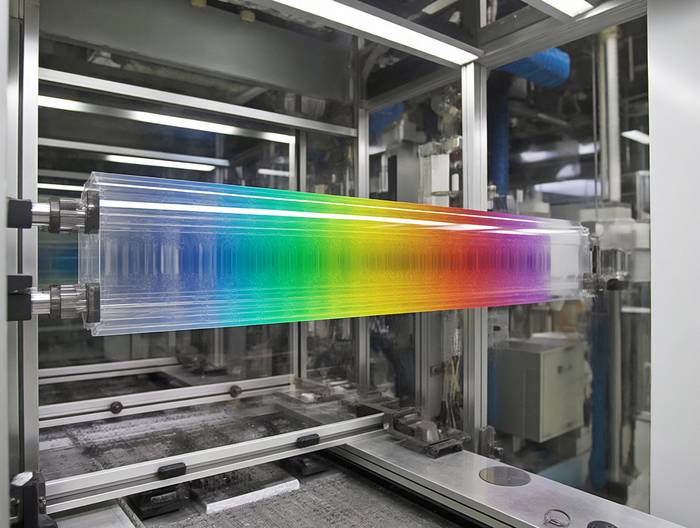

高温对分子链断裂的加速效应可通过阿伦尼乌斯方程量化:反应速率常数k与绝对温度T呈指数关系,温度每升高10℃,反应速率通常提高1-2倍。对高分子材料而言,这种加速主要体现在两个层面:一是“能量激活”——高温提供的能量使薄弱键(如双键、叔碳氢)更容易断裂;二是“扩散促进”——高温加剧分子链的热运动,使氧气更易渗透到材料内部,接触更多分子链。

以EPDM橡胶密封件为例,其分子链中的双键是最薄弱环节。当温度从80℃升至120℃,双键的π键能量降低约20%,氧气更易进攻双键;此时,双键的断裂速率提高约3倍,导致橡胶的交联密度从初始的1.2×10³mol/m³降至0.5×10³mol/m³,弹性模量从5MPa降至2MPa,最终失去密封功能。此外,高温还会破坏结晶聚合物的晶区结构:比如聚乙烯的晶区原本是“紧密排列的分子链束”,高温下晶区融化,分子链变得松散,氧气渗透系数从1×10⁻¹⁴cm³·cm/(cm²·s·Pa)升至5×10⁻¹⁴cm³·cm/(cm²·s·Pa),进一步加速分子链断裂。

高温下抗氧化剂的消耗规律

抗氧化剂是高分子材料抵御热氧老化的“防线”,但高温会快速消耗其功效。常用的受阻酚类抗氧化剂(如1010)通过“捕捉自由基”发挥作用:当材料中产生自由基时,受阻酚提供活性氢原子,将自由基转化为稳定分子,终止链式反应。但高温下,这道“防线”会被快速突破——一方面,高温使自由基生成量激增,抗氧化剂需要应对更多“敌人”;另一方面,抗氧化剂自身可能分解:比如亚磷酸酯类抗氧化剂在150℃以上会分解为磷酸酯,失去捕捉自由基的能力。

试验数据显示,某聚丙烯材料中的1010抗氧化剂含量,在80℃老化1000小时后仍保留60%,但在120℃下仅保留20%;当抗氧化剂耗尽后,材料的羰基指数(氧化产物的特征指标)会在短时间内从0.2飙升至1.5,进入“快速老化阶段”。这意味着,高温下抗氧化剂的“有效保护期”会大幅缩短——原本能保护材料10年的抗氧化剂,在发动机舱的高温环境下可能仅能保护2-3年。

高温与湿度协同对热氧稳定性的影响

发动机舱的高温往往伴随湿度(如停车后温度下降,水蒸气凝结成冷凝水),两者协同会进一步降低热氧稳定性。这种协同效应的核心是“水解-氧化耦合”:高温加速水解反应,水解产生的酸性物质(如羧酸)又催化氧化反应。

以聚酯隔热垫为例,其分子链中的酯键在高温高湿下会发生水解:酯键断裂生成羧酸和醇,羧酸作为酸性催化剂,会降低热氧老化的活化能——原本需要120℃才能发生的氧化反应,在羧酸存在下100℃就能发生。试验模拟“120℃/80%RH循环”(4小时高温高湿,2小时降温冷凝),发现聚酯材料的拉伸强度保留率在500小时后仅为40%,而单纯高温(120℃/0%RH)下保留率为65%。这是因为湿度不仅加速了水解,还使材料内部孔隙率增加(水解产生的小分子会撑大材料结构),氧气更易渗透,从而放大了热氧老化的效果。

不同高分子材料的高温热氧敏感性差异

不同高分子材料的分子结构差异,决定了其对高温热氧老化的敏感性。发动机舱常用材料中,橡胶(如EPDM、丁腈橡胶)的敏感性最高——分子链中的双键是“天然弱点”,高温下易被氧气进攻,热氧稳定性最差;工程塑料(如PA66、PBT)的敏感性较低——分子链中的酰胺键、酯键虽有一定反应性,但结晶度高,分子链排列紧密,氧气渗透系数低(PA66的氧气渗透系数约为EPDM的1/100),热氧稳定性更好。

填充改性会进一步调整这种敏感性:玻璃纤维增强的PBT材料,由于玻璃纤维限制了分子链的热运动,120℃下的老化速率比纯PBT低30%;炭黑填充的EPDM橡胶,炭黑虽能屏蔽紫外线,但无法捕捉自由基,对热氧老化无明显改善——120℃下老化1000小时后,炭黑填充EPDM的弹性模量仍从5MPa降至2.5MPa,与纯EPDM差异不大。

试验中温度梯度设置的关键要点

老化试验的温度设置需严格模拟发动机舱的实际温度分布,而非“恒定高温”。发动机舱内的温度并非均匀:靠近排气管的区域(如隔热罩)温度可达150℃,远离热源的塑料盖板温度约为80℃,因此试验需设置“梯度温度场”——将试验箱分为高、中、低三个区域,分别对应150℃、120℃、80℃,模拟材料在不同位置的服役环境。

温度均匀性是试验准确性的关键:试验箱内的温度差需控制在±2℃以内,否则会导致数据离散——若某区域温度比设定值高5℃,该区域材料的老化速率会快约1倍,拉伸强度保留率可能比其他区域低20%。此外,升温速率需与实际一致:发动机启动时,温度从室温升至120℃约需10分钟,试验中若快速升温(如1分钟内升至120℃),会导致材料内部产生热应力,使测试结果偏离实际情况。

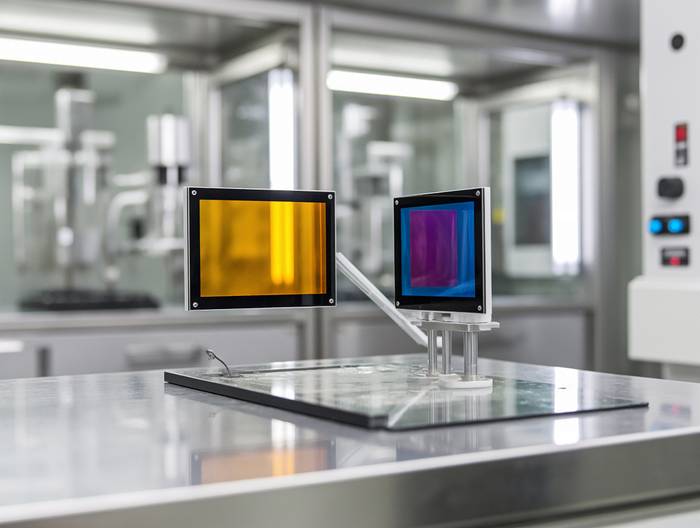

高温老化试验的数据表征方法

高温老化试验的核心是通过多维度表征,量化热氧稳定性的变化。宏观性能上,力学测试最直观:拉伸强度保留率低于70%通常意味着材料无法满足服役要求,断裂伸长率保留率低于50%则说明材料已变脆。分子层面,凝胶渗透色谱(GPC)可测分子量分布:热氧老化会使分子量下降、分布变宽,如某PE材料老化前重均分子量50万,老化后降至30万,分布宽度从2.1增至3.5。

化学结构上,傅里叶变换红外光谱(FTIR)的羰基峰(约1710cm⁻¹)是氧化产物的特征:羰基指数(羰基峰面积/参考峰面积)从0.1升至0.8,说明氧化程度显著增加。热分析方面,差示扫描量热(DSC)可观察熔点变化:聚丙烯的熔点从165℃降至155℃,表明结晶区被破坏,热稳定性下降。这些方法结合,能全面解析高温对热氧稳定性的影响,为材料优化提供精准方向——比如,针对聚丙烯的叔碳氢弱点,可添加受阻酚类抗氧化剂(如1010),或通过共聚引入乙烯单元降低叔碳氢含量,从而提高热氧稳定性。

相关服务