航空航天复合材料高分子材料老化试验中热氧老化后热稳定性测试

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

热氧老化对航空航天高分子复合材料的影响机制

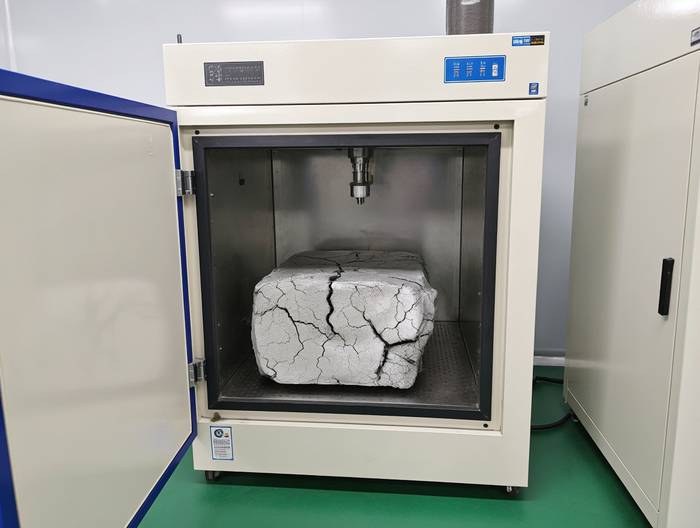

热氧老化是航空航天高分子材料最常见的老化形式之一,本质是“热引发+氧参与”的自由基链式反应:高温会破坏分子链中的弱键(如C-H键),产生自由基;氧气与自由基结合形成过氧自由基,进一步攻击相邻分子链,引发链断裂或交联。链断裂会降低分子量,导致材料软化、力学强度下降;交联则会使分子链形成三维网络,材料变硬、脆性增加——两种情况都会直接影响热稳定性。

以碳纤维增强环氧树脂复合材料为例,其服役于卫星太阳能电池板支架时,若长期暴露在150℃+的低氧环境中,环氧树脂基体的分子链会逐渐交联,导致热分解温度下降;而发动机舱附近的聚酰亚胺复合材料,因长期接触200℃以上的富氧环境,分子链易发生断裂,热失重速率显著加快。这些变化若未被及时检测,可能引发支架变形、舱体密封失效等严重问题。

值得注意的是,航空航天材料的热氧老化常伴随其他因素(如紫外线、湿度)的协同作用,但热氧老化对热稳定性的影响更为直接——因为高温会加速氧的扩散,而氧气会放大热的破坏效果,二者形成“恶性循环”。

热稳定性测试的核心理论基础

热稳定性是指材料在受热条件下,保持原有化学结构、物理性能(如强度、模量)不发生显著变化的能力,其本质是材料抵抗热分解、热降解的能力。对于航空航天高分子复合材料而言,热稳定性的关键指标是“热分解温度”——即材料开始发生显著质量损失时的温度,以及“热失重速率”——反映分解过程的快慢。

从热力学角度看,热分解是一个吸热反应,需要克服分子链的键能;从动力学角度看,热分解速率遵循阿伦尼乌斯方程(k=Ae^(-Ea/RT)),其中Ea(活化能)越高,材料的热稳定性越好——因为需要更多能量才能引发分解。热稳定性测试的核心就是通过测量“温度-质量/热量/模量”的关系,推导Ea、分解温度等关键参数。

为什么航空航天如此重视热稳定性?因为飞行过程中,材料会面临“梯度高温”:比如高超音速飞行器表面温度可达500℃以上,卫星在近地轨道运行时,向阳面温度超过100℃、背阳面低至-100℃,而发动机喷管的温度甚至超过1000℃。若热氧老化后热稳定性下降,材料可能在“常规”温度下就发生分解,引发结构失效。

热氧老化后热稳定性测试的常用方法

目前,航空航天领域最常用的热稳定性测试方法是热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)和动态热机械分析(DMA),三者各有侧重,通常组合使用以全面评估热稳定性。

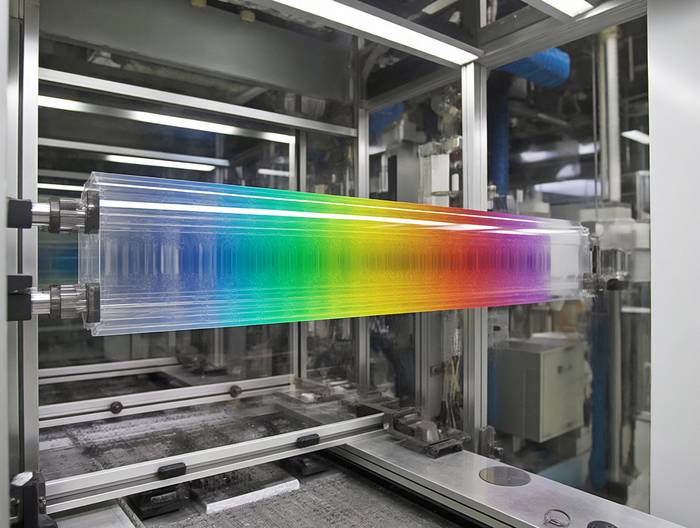

热重分析(TGA)是最直接的热稳定性测试方法:将约5-20mg的样本置于氧化铝或铂金坩埚中,在可控氛围(氮气/空气)下以10-20℃/min的速率升温,通过高精度天平实时记录样本质量变化。TGA曲线的横坐标是温度,纵坐标是剩余质量百分比(或质量损失率),关键特征点包括:初始分解温度(T5%,即质量损失5%时的温度)、最大分解速率温度(Tmax,曲线斜率最大的点)、最终残留量(800℃时的剩余质量,反映填料或交联程度)。比如某聚酰亚胺复合材料热氧老化前T5%为380℃,老化后降至320℃,说明其热稳定性显著下降。

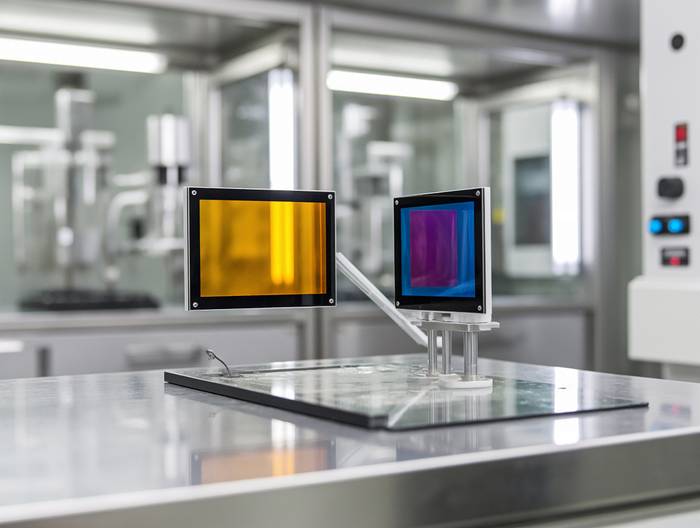

差示扫描量热法(DSC)则通过测量样本与参比物的热量差,反映材料的热转变过程(如玻璃化转变、结晶、分解)。对于热氧老化后的高分子材料,DSC的核心指标是玻璃化转变温度(Tg):Tg是聚合物从玻璃态转变为高弹态的温度,直接关联材料的刚性与韧性。比如环氧树脂基体老化后,若Tg从120℃升至140℃,说明分子链交联增加,材料变硬变脆;若Tg降至100℃,则说明分子链断裂,材料软化。

动态热机械分析(DMA)通过施加周期性机械振动,测量材料的储能模量(E',反映弹性)、损耗因子(tanδ,反映粘弹性)随温度的变化。比如碳纤维增强聚苯硫醚复合材料,热氧老化前在150℃时E'为50GPa,老化后降至30GPa,说明基体的弹性模量下降,材料在高温下的承载能力减弱;而tanδ峰值温度(对应Tg)的变化,也能辅助验证DSC的结果。

测试样本的制备与预处理要求

测试样本的质量直接决定结果的准确性,航空航天领域对样本制备有严格要求:首先,样本需来自“代表性部位”——若测试的是机翼蒙皮材料,应从蒙皮的“迎风面”(最易受热氧老化影响的部位)截取,而非内部结构;若为实验室模拟老化,则需制备标准试样(如ISO 527规定的哑铃型试样),确保尺寸一致(如DMA试样通常为30mm×5mm×2mm)。

样本的预处理同样关键:第一步是“除杂”——用无水乙醇擦拭样本表面,去除油污、灰尘等污染物,避免杂质在高温下分解,干扰热失重结果;第二步是“干燥”——将样本置于真空干燥箱中(60-80℃,24h),去除吸附的水分,因为水分会在100℃左右蒸发,导致TGA初始失重偏大;第三步是“标注老化条件”——样本需明确标注老化温度(如180℃)、时间(如1000h)、氧浓度(如21%,即空气氛围),这样不同批次的测试结果才能对比。

需要注意的是,TGA样本的质量需严格控制:若样本量太小(<5mg),易受天平精度影响;若太大(>20mg),则会导致内部传热不均,温度滞后。通常建议取10-15mg的样本,且尽量剪成碎屑(增加受热面积),确保测试过程中温度均匀。

热稳定性测试数据的关键分析指标

热稳定性测试的核心是“用数据反映性能”,以下四个指标是航空航天领域最关注的:

1、特征失重温度(如T5%、T10%):即质量损失5%、10%时的温度,是评估热稳定性的“第一道防线”。比如某卫星天线罩用硅橡胶复合材料,要求T5%≥250℃,若热氧老化后T5%降至230℃,则需更换材料——因为天线罩在卫星变轨时会承受200℃以上的温度,230℃的T5%意味着接近分解临界点。

2、最大分解速率温度(Tmax):Tmax越高,说明材料在高温下的分解速率越慢。比如聚酰亚胺复合材料的Tmax通常在400℃以上,若老化后Tmax降至350℃,则其在发动机舱的服役寿命会缩短50%以上。

3、玻璃化转变温度(Tg):Tg的变化直接反映分子链的结构变化。以聚醚醚酮(PEEK)复合材料为例,热氧老化后若Tg从143℃升至150℃,说明分子链交联增加,材料的刚性提高,但脆性也会增加——这对需要抗疲劳的机翼结构而言是不利的;若Tg降至135℃,则说明分子链断裂,材料的韧性下降,易发生蠕变。

4、储能模量(E')随温度的变化:E'是材料储存弹性变形能量的能力,高温下E'的保持率直接关联材料的承载能力。比如直升机旋翼叶片用的玻璃纤维增强聚酯复合材料,老化前在100℃时E'为20GPa,老化后降至15GPa,说明其在高温下的刚度下降,可能导致旋翼振动加剧,影响飞行稳定性。

航空航天场景下的测试结果解读要点

航空航天领域的热稳定性测试结果,不能孤立解读——必须结合具体的服役场景,因为不同部位的温度要求、受力状态完全不同。

以“发动机舱密封垫”为例,其服役环境是200℃+的富氧环境,要求材料在250℃下保持密封性能。若热氧老化后,TGA测试显示其在220℃时质量损失达5%(超过标准的3%),且DSC显示Tg从180℃降至160℃,说明材料在200℃时已接近高弹态,密封压力会下降——此时必须更换密封垫,否则会引发发动机泄漏。

再比如“卫星结构支架”,其服役环境是-100℃~150℃的真空低氧环境,要求材料在150℃下保持结构刚性。若DMA测试显示,老化后在150℃时E'从40GPa降至30GPa,且tanδ峰值从140℃前移至130℃,说明材料在150℃时的弹性模量下降,无法承受卫星天线的重量——可能导致天线指向偏差,影响通信质量。

还有“高超音速飞行器表面蒙皮”,其服役环境是500℃+的高温(摩擦热),要求材料在600℃下保持结构完整性。若TGA测试显示,老化后在500℃时质量损失达10%(标准为≤5%),且残留量从30%降至20%,说明基体分解严重,纤维与基体的界面结合力下降——此时蒙皮可能在高速飞行中发生层间剥离,导致结构失效。

测试过程中的常见干扰因素及规避方法

热稳定性测试看似“标准化”,但航空航天材料的复杂性(如多相复合、添加填料)会引入诸多干扰因素,需针对性规避。

干扰因素1:样本中的水分。水分会在100℃左右蒸发,导致TGA初始失重偏大,误以为材料早期分解。规避方法:测试前将样本置于真空干燥箱中(80℃,24h),或用TGA的“预干燥程序”(先在100℃恒温30min,再升温)。

干扰因素2:氛围气体不纯。比如TGA用氮气时,若氮气中混有1%的氧气,会加速高分子材料的氧化分解,导致T5%偏低。规避方法:使用纯度≥99.999%的高纯气体,并在测试前通气体10-15min,排尽坩埚内的空气。

干扰因素3:升温速率过快。升温速率越快,样本内部的温度梯度越大(表面已达高温,内部仍低温),导致Tmax偏高(因为内部未及时分解)。航空航天领域通常选择10℃/min的升温速率——既保证测试效率,又减少温度滞后。

干扰因素4:样本不均匀。比如碳纤维增强复合材料的纤维分布不均,会导致TGA曲线波动(部分区域纤维多,残重高;部分区域基体多,失重快)。规避方法:取多个样本(通常3-5个)测试,取平均值;或用“研磨法”将样本磨成粉末,提高均匀性(但需注意研磨不会破坏分子链结构)。

相关服务