高分子材料老化试验中不同老化时间下材料硬度变化测试分析

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

高分子材料广泛应用于包装、建材、汽车等领域,但长期暴露在热、光、氧等环境中会发生老化,导致性能下降。硬度作为衡量材料力学性能的关键指标,其随老化时间的变化规律能直接反映材料的老化程度与内部结构变化(如分子链交联或降解)。本文围绕高分子材料老化试验中不同老化时间下的硬度变化,从关联逻辑、测试方法、变量控制、案例分析及数据解读等方面展开,为材料研发与应用中的老化性能评估提供实际参考。

高分子材料老化与硬度性能的关联逻辑

高分子材料的硬度本质是分子链间作用力与结构致密性的外在表现。老化过程中,分子链会发生两种核心变化:交联(分子链间形成新键,结构更致密)或降解(分子链断裂,结构松散)。交联会让材料变脆、硬度上升,比如聚乙烯(PE)热老化时,甲基侧链断裂产生自由基,引发分子链交联,硬度逐步提高;降解则让材料变软、硬度下降,比如天然橡胶(NR)热氧老化时,双键被氧化断裂,分子链变短,弹性降低的同时硬度下滑。

不同材料的老化机制决定了硬度变化方向:热塑性塑料(如PE、PP)多以交联为主,硬度随老化时间延长而上升;含增塑剂的塑料(如PVC)或弹性体(如NR),则因增塑剂迁移或分子链降解,硬度随老化时间延长而下降。这种关联是老化试验中硬度测试的核心依据——通过硬度变化可反向推测材料内部的结构演变。

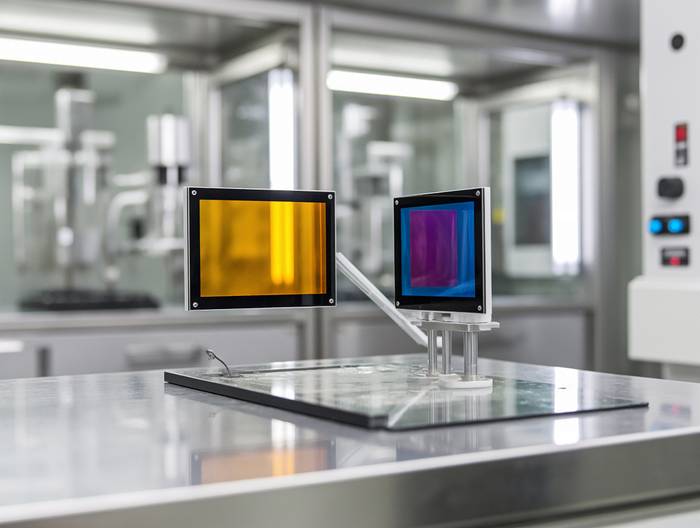

硬度测试的常用方法及适用场景

高分子材料硬度测试需匹配材料特性,常用方法有三种:邵氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。邵氏硬度是最普及的方法,分为邵氏A(Shore A)和邵氏D(Shore D):邵氏A用尖锐压头、小压力,适合软质材料(如橡胶、热塑性弹性体);邵氏D用钝压头、大压力,适合硬质材料(如硬塑料、交联PE)。例如,软橡胶的老化硬度用邵氏A,硬PVC的老化硬度用邵氏D。

洛氏硬度(Rockwell)适用于热塑性塑料(如ABS、PC),通过测量压头在初始压力与主压力下的压痕深度差计算硬度,精度高但对试样厚度要求严(需≥2mm);布氏硬度(Brinell)则适合厚壁热固性塑料(如环氧树脂),通过压痕直径计算硬度,但因压痕大,较少用于薄壁试样。

选择方法时需注意:软质材料(硬度≤80A)用邵氏A,硬质材料(硬度≥50D)用邵氏D或洛氏,避免因方法不当导致误差——比如用邵氏A测硬PE,压头无法有效陷入,读数会偏低;用邵氏D测软橡胶,压头会过度陷入,读数会偏高。

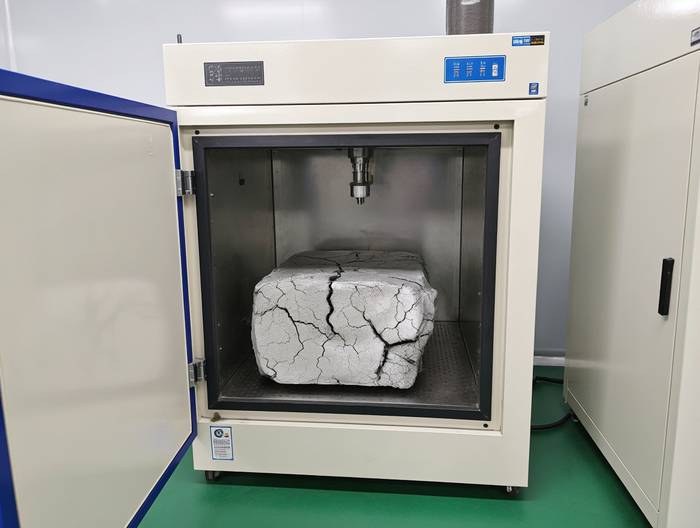

不同老化时间下的试验变量控制要点

老化试验的变量控制直接决定硬度变化结果的可靠性。首先是老化条件一致:热老化需控制温度波动≤±2℃(如100℃热老化,温度需稳定在98-102℃),湿度≤50%RH;光老化需控制光照强度(如UV-A灯辐照度)波动≤±5W/m²,避免环境波动导致老化速率不均。

其次是试样制备统一:试样厚度需符合测试要求(邵氏D需≥6mm,不足时可叠加相同材料但不超过3层);表面需平整无划痕,避免压头受力不均。比如测试PE薄膜的老化硬度,需将薄膜叠加至6mm厚,确保邵氏D测试的准确性。

最后是测试点选择:每个试样需测5-7个点,点间距≥10mm,远离边缘≥5mm(避免边缘效应)。例如,100mm×100mm的PE试样,需在中心区域均匀选5个点,取平均值作为该试样的硬度值——单点数据易受局部缺陷影响,平均值更能反映整体性能。

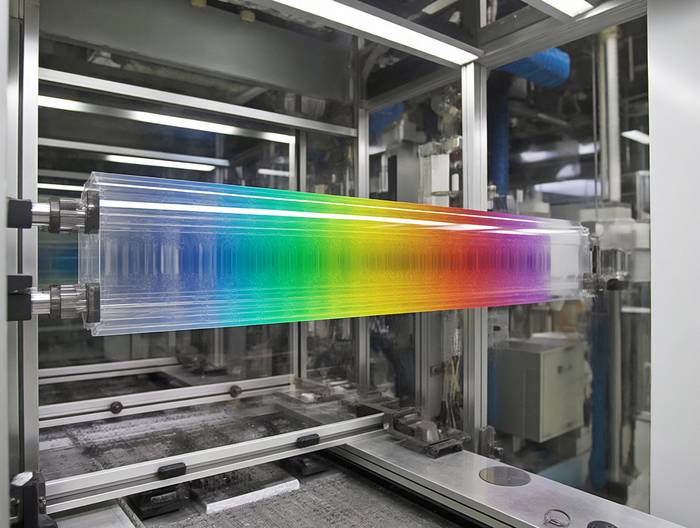

典型高分子材料的硬度变化规律案例

以三种常见材料为例,说明不同老化时间下的硬度变化:1、低密度聚乙烯(LDPE)热老化(100℃,空气):0小时邵氏D50,100小时D55,300小时D58,500小时D60。初期(0-100小时)硬度上升快(交联反应活跃),后期(100-500小时)速率放缓(交联趋于平衡)。

2、软质PVC光老化(UV-A灯,340nm,60W/m²):0小时邵氏A85(含30%增塑剂),200小时A80,500小时A75,1000小时A70。硬度下降是因为增塑剂在光照射下迁移至表面,内部增塑剂减少,分子链间作用力增强但弹性降低——最终表现为硬度下滑。

3、天然橡胶(NR)热氧老化(80℃,氧气2L/min):0小时邵氏A60,50小时A55,150小时A50,250小时A45。NR以降解为主,双键氧化断裂导致分子链变短,材料变软,硬度持续下降,前期速率略快于后期(初期双键更易被氧化)。

测试数据的有效解读与误差规避

解读数据时,趋势比单点更重要。比如LDPE热老化的“持续上升、速率放缓”,比“500小时D60”更有价值——说明材料在500小时内仍处于交联阶段,未出现严重降解。若某试样硬度偏离趋势(如LDPE 300小时突然降至D55),需检查试样是否受损(如表面裂纹)或操作失误(如压头未垂直)。

误差规避需注意三点:一是仪器校准,邵氏硬度计每月用标准块校准(如邵氏D标准块D50、D80),确保误差≤±1D;二是操作规范,压头垂直试样,指针稳定后(1-2秒)读数,避免快速读数;三是试样状态,测试前需将试样从老化箱取出,在室温(23℃±2℃)放置2小时,恢复至室温——刚从100℃取出的PE试样,热胀会导致硬度暂时偏高。

影响硬度变化结果的关键干扰因素

一是材料配方,同一基材的配方差异会改变硬度变化规律:添加0.1%受阻酚抗氧剂的LDPE,500小时热老化硬度为D58(未添加的为D60)——抗氧剂抑制了交联反应,减缓了硬度上升;含40%增塑剂的PVC,1000小时光老化硬度A65(含30%的A70)——增塑剂越多,迁移量越大,硬度下降越明显。

二是环境波动,温度波动会显著影响结果:LDPE在100℃±5℃热老化,500小时硬度波动D58-D62;若温度稳定在100℃±1℃,波动缩小至D59-D61。因此,老化箱需配精密温控系统,确保温度波动≤±2℃。

三是试样预处理,吸湿性材料(如ABS、尼龙)测试前需烘干(ABS 80℃烘4小时),避免吸潮导致硬度下降。比如吸潮的ABS试样硬度D80,烘干后恢复D85——未烘干直接测试会误判为老化导致硬度下降。

相关服务