透皮吸收测试中透皮吸收数据的可视化呈现方法(曲线图、热图)应用

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收测试是评估药物、化妆品等经皮递送效率的关键环节,其产生的时间-渗透量、部位-浓度等多维数据需通过可视化转化为直观信息。曲线图与热图作为两类高频应用的可视化工具,前者擅长呈现动态变化规律,后者聚焦空间分布差异,二者结合可帮助研究者快速捕捉透皮过程的核心特征,提升数据解读的准确性与效率。本文围绕这两类方法的具体应用逻辑、实操要点展开说明,为透皮吸收测试的数据可视化实践提供参考。

曲线图:透皮吸收动态趋势的线性解析

曲线图是透皮吸收测试中最常用的动态可视化工具,其核心逻辑是将“时间”作为横坐标,“透皮相关指标”(如累积渗透量、皮肤各层药物浓度、受体液药物浓度)作为纵坐标,通过线性或非线性拟合呈现变量间的关联。其中,“时间-累积渗透量曲线”是最基础的应用形式——研究者通过透皮扩散池法收集不同时间点的受体液样品,测定药物浓度后计算累积渗透量,绘制曲线后可快速识别三个关键阶段:滞后阶段(曲线起始的平缓段,对应药物在皮肤表面的吸附与角质层渗透)、稳态阶段(曲线的线性上升段,反映药物以恒定速率向深层渗透)、平台阶段(曲线趋于平缓,提示药物在皮肤与受体液间达到平衡)。

例如,某维生素C凝胶的透皮测试中,累积渗透量曲线在0-2小时为滞后阶段(累积量<10μg/cm²),2-8小时进入稳态(斜率约5μg/cm²/h),8小时后进入平台(累积量稳定在45μg/cm²左右)。通过这一曲线,研究者可直接计算稳态渗透速率(曲线斜率),并判断凝胶的透皮效率是否符合设计预期。

曲线图的另一重要应用是“不同制剂的对比分析”。比如对比乳膏与纳米乳两种制剂的透皮曲线,若纳米乳的曲线在滞后阶段更短、稳态斜率更大,说明其促渗效果更优;若乳膏的曲线平台阶段累积量更高,则提示其皮肤滞留性更好。实操中需注意:坐标轴需明确标注单位(如时间用“h”,累积渗透量用“μg/cm²”),数据点需标注统计量(如mean±SD,反映数据的离散程度),图例需用不同颜色或线型区分组别(如红色实线代表乳膏,蓝色虚线代表纳米乳),避免歧义。

此外,曲线图还可用于“皮肤各层浓度的时间动态分析”。通过tape-stripping法(逐层剥离角质层)或微透析技术(实时监测真皮层浓度),研究者可绘制表皮、真皮、皮下组织的“时间-浓度曲线”。例如,某抗炎药物的表皮浓度曲线在1小时达到峰值(15μg/g),随后逐渐下降;真皮浓度曲线在2小时达到峰值(8μg/g),并维持至6小时——这一结果提示药物先滞留于表皮,再缓慢向真皮扩散,符合局部抗炎药物的设计需求(表皮高浓度针对角质层炎症,真皮浓度针对真皮层炎症)。

热图:透皮吸收空间分布的色彩化呈现

热图的核心优势在于“空间维度的可视化”,通过颜色梯度(如冷色代表低浓度,暖色代表高浓度)展示药物在皮肤不同区域、不同层次的浓度差异,弥补了曲线图在空间信息上的不足。透皮吸收测试中,热图的应用场景主要分为两类:一是“皮肤切片的浓度分布”,二是“皮肤表面的渗透差异”。

针对“皮肤切片的浓度分布”,研究者通常采用荧光标记药物或质谱成像技术获取皮肤冷冻切片的浓度数据,再通过图像处理软件(如ImageJ、Origin)生成热图。例如,某透明质酸衍生物的透皮测试中,荧光标记的衍生物在表皮层呈现强红色(高浓度,约20μg/g),真皮层为橙色(中浓度,约10μg/g),皮下组织为蓝色(低浓度,<5μg/g)——热图清晰展示了衍生物“表皮滞留、少量渗透至真皮”的分布特征,说明其适合作为皮肤保湿剂(作用于表皮)。

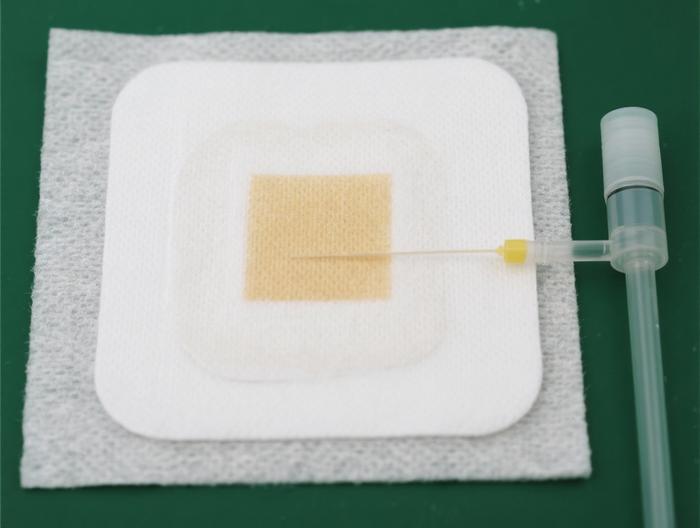

针对“皮肤表面的渗透差异”,可通过“微阵列透皮采样”技术(在皮肤表面布置多个微采样点)收集不同部位的渗透量数据,生成热图。例如,某透皮贴剂的测试中,贴剂中心区域的热图为红色(高渗透量,约15μg/cm²),边缘区域为黄色(中渗透量,约10μg/cm²),贴剂外区域为蓝色(低渗透量,<2μg/cm²)——这一结果提示贴剂的边缘密封性能不足,导致药物向边缘扩散,需调整贴剂的黏胶配方。

热图的实操要点需关注三点:一是“颜色映射的合理性”——应选择线性色阶(如Viridis、Plasma),避免彩虹色(如Red-Green-Blue),因为线性色阶的颜色差异与浓度差异呈正相关,更符合人眼的感知习惯;二是“空间坐标的校准”——需在热图上叠加皮肤解剖结构的标注(如表皮层的上边界、真皮层的下边界),避免空间定位错误;三是“数据的归一化处理”——皮肤各层的厚度不同(如表皮约0.1mm,真皮约2mm),计算浓度时需归一化到“单位体积”(如μg/mm³),否则热图会误导(比如真皮层厚度大,即使浓度低,实际药物总量可能更高)。

例如,某药物在表皮的浓度为10μg/g(重量浓度),真皮为5μg/g,但表皮厚度仅0.1mm,真皮厚度2mm,归一化到单位体积后,表皮浓度为100μg/mm³,真皮为2.5μg/mm³——此时热图中表皮的颜色应比真皮更深,更准确反映药物的空间分布。

曲线图与热图的互补:从动态到空间的全维度覆盖

曲线图与热图的互补应用,本质是“时间维度”与“空间维度”的结合,可帮助研究者更全面地解读透皮过程。例如,某睾酮透皮贴剂的测试中,曲线图显示24小时累积渗透量为120μg/cm²,稳态速率为5μg/cm²/h;热图显示贴剂中心区域的真皮浓度为8μg/g,边缘区域为5μg/g——结合两者结果,研究者可得出结论:贴剂的整体透皮效率符合要求,但边缘区域的渗透量较低,需优化贴剂的黏胶设计以提升边缘密封度。

另一常见场景是“关键时间点的空间分布验证”。例如,曲线图显示某药物在4小时达到稳态渗透速率,此时通过热图观察皮肤各层的浓度分布——若表皮浓度为12μg/g,真皮浓度为6μg/g,皮下组织为2μg/g,说明药物在稳态阶段主要分布于表皮与真皮,符合局部作用药物的需求;若皮下组织浓度达到5μg/g,则提示药物可能进入体循环,需调整制剂的透皮深度。

此外,“空间差异的动态追踪”也是互补应用的重要方向。例如,某化妆品活性成分的热图显示,1小时时仅表皮层为红色(高浓度),4小时时真皮层出现橙色(中浓度),8小时时皮下组织出现黄色(低浓度)——结合曲线图的时间-浓度曲线(表皮浓度1小时达峰,真皮浓度4小时达峰),可完整还原活性成分从表皮向深层渗透的动态过程:1小时吸附于表皮,4小时穿透至真皮,8小时扩散至皮下。

实操中,互补应用的关键是“数据的时间-空间对齐”——曲线图的时间点需与热图的采样时间点一致,例如曲线图中的4小时对应热图的4小时采样点,这样才能建立动态趋势与空间分布的关联。此外,需用“同一数据集”进行两种可视化,避免数据来源不同导致的偏差(如曲线图用透皮扩散池数据,热图用皮肤切片数据,需确保两者的测试条件一致:温度、湿度、皮肤模型)。

透皮吸收可视化的常见误区与规避策略

透皮吸收可视化中常见的误区之一是“曲线图的过度拟合”。部分研究者为了让曲线更“平滑”,使用高次多项式拟合(如三次多项式),但忽略了数据的实际变异——例如,某药物的累积渗透量曲线实际为线性(稳态阶段),但用三次多项式拟合后出现“波动”,导致稳态速率的计算错误(实际斜率为5μg/cm²/h,拟合后为4.2μg/cm²/h)。规避策略是:优先使用线性拟合(针对稳态阶段)或分段拟合(针对滞后阶段+稳态阶段+平台阶段),仅在数据有明确非线性趋势时使用非线性拟合(如Logistic模型)。

误区之二是“热图的颜色选择不当”。彩虹色(Red-Green-Blue)是最常见的错误选择,因为其颜色差异的感知是非线性的——人眼对红到橙的差异更敏感,对绿到蓝的差异较迟钝,导致浓度差异的误判。例如,某热图中,绿色区域的浓度为5μg/g,蓝色区域为4μg/g,但人眼会认为绿色与蓝色的差异很小,而红色与橙色的差异很大(实际红色为10μg/g,橙色为9μg/g)。规避策略是选择线性色阶(如Viridis、Plasma),这些色阶的颜色差异与浓度差异呈正相关,更符合人眼感知。

误区之三是“数据预处理的缺失”。例如,皮肤样本的重量差异(如有的皮肤样本重0.5g,有的重1g),若直接用“药物总量”绘制热图,会导致重样本的浓度被低估(实际浓度=药物总量/样本重量)。规避策略是:对数据进行“归一化处理”(如按样本重量、皮肤面积、皮肤厚度归一化),确保数据的可比性。

误区之四是“热图的空间定位错误”。部分热图未标注皮肤解剖结构的边界(如表皮与真皮的分界),导致研究者误将真皮的高浓度区域判定为表皮。规避策略是:在热图上叠加皮肤解剖结构的标注(如用虚线标注表皮的下边界),或使用“共定位成像”(如将热图与皮肤HE染色图像叠加),确保空间定位的准确性。

误区之五是“可视化结果的过度解读”。例如,某曲线图显示A制剂的稳态速率比B制剂高20%,但未进行统计检验(如t检验),就得出“A制剂的透皮效率更优”的结论——若数据的标准差很大(如A制剂的mean±SD为5±2μg/cm²/h,B制剂为4±1μg/cm²/h),统计检验可能显示无显著差异。规避策略是:在可视化结果中补充统计信息(如P值、置信区间),避免主观解读。

透皮吸收可视化的工具选择与实操案例

透皮吸收可视化的工具选择需根据数据类型与需求而定:基础的曲线图可通过Excel(插入散点图+趋势线)或GraphPad Prism(统计曲线拟合)完成,后者更适合统计分析(如计算稳态速率、比较组间差异);热图的绘制可使用Python的Matplotlib/Seaborn库(适合批量处理数据)、Origin(交互式热图)或ImageJ(处理图像类热图,如皮肤切片的荧光热图)。

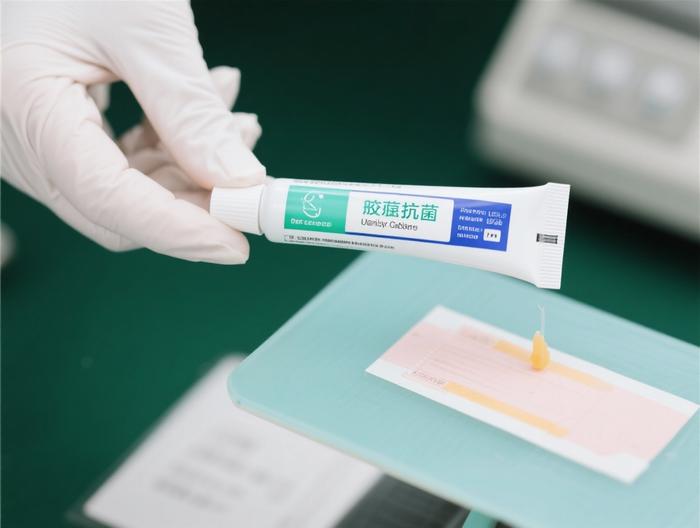

以某中药提取物透皮凝胶的测试为例,实操流程如下:第一步,通过透皮扩散池法收集0、1、2、4、6、8、12小时的受体液样品,测定提取物浓度,计算累积渗透量;第二步,用GraphPad Prism绘制“时间-累积渗透量曲线”,选择线性拟合稳态阶段,计算稳态速率(约4.5μg/cm²/h);第三步,通过冷冻切片技术制备皮肤切片,用荧光标记提取物,通过ImageJ获取切片的荧光强度图像;第四步,用ImageJ的“Calibration”功能将荧光强度转化为浓度,生成热图,显示提取物在表皮(高浓度,约18μg/g)与真皮上层(中浓度,约10μg/g)的分布;第五步,结合曲线图(稳态速率符合要求)与热图(表皮滞留性好)的结果,调整凝胶的促渗剂浓度(从2%降至1%,避免过度渗透)。

另一案例是透皮贴剂的测试:第一步,用微阵列采样技术收集贴剂中心、边缘、外区域的渗透量数据;第二步,用Python的Seaborn库绘制热图,显示中心区域的高渗透量;第三步,用GraphPad Prism绘制“区域-渗透量曲线”,比较中心与边缘的差异(中心比边缘高50%);第四步,结合热图(空间差异)与曲线图(数量差异)的结果,优化贴剂的黏胶配方(增加边缘的黏胶厚度),解决边缘渗透不足的问题。

工具选择的关键是“匹配数据类型”——数值型数据(如时间、浓度)适合用GraphPad Prism或Python;图像型数据(如皮肤切片的荧光图像)适合用ImageJ;批量处理数据适合用Python;交互式可视化适合用Origin。同时,需注意工具的“可重复性”——同一分析流程需使用同一工具,避免工具间的算法差异导致结果偏差。

相关服务