家具板材阻燃性能测试报告包含内容解读

阻燃性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

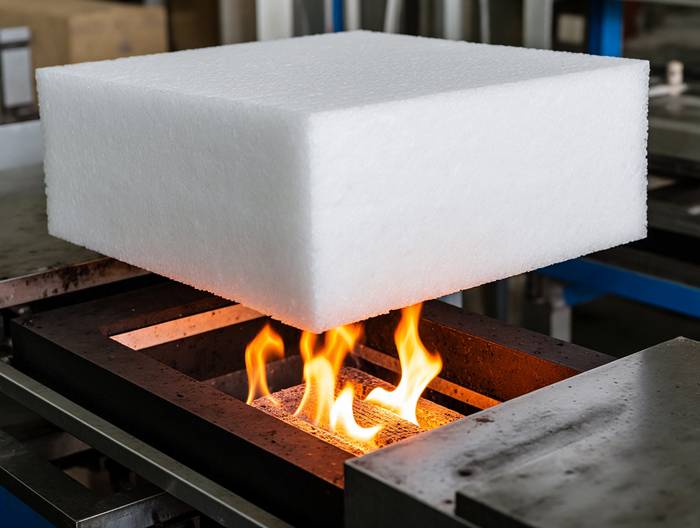

家具板材的阻燃性能是消防安全的重要屏障,其测试报告是评估板材火灾风险的核心依据。但多数企业、消费者甚至部分从业人员,对报告中的专业内容存在解读误区——要么只看“等级”忽略细节,要么混淆标准导致误判。本文围绕测试报告的核心内容展开解读,帮助读者穿透数据背后的逻辑,真正理解每一项结果的意义与价值。

报告基本信息与样品描述:溯源的“第一把钥匙”

测试报告的首页通常会列出“基本信息栏”,包括报告编号、委托单位、测试机构名称、检测日期、样品名称与规格等。这些信息并非“形式化内容”——报告编号是追踪测试过程的唯一标识,委托方与测试机构的信息则关联着责任主体;比如某批刨花板的报告中,样品规格写为“18mm×1220mm×2440mm”,若实际生产的板材是15mm厚,这份报告的结果就无法代表批量产品的阻燃性能。

样品描述是更关键的“细节”:需明确标注板材的基材类型(如“三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板”“中密度纤维板”)、表面处理工艺(如“UV光固化漆涂层”“无饰面层”),以及是否添加阻燃剂(如“含10%磷系阻燃剂”)。这些因素直接影响阻燃效果——比如同是密度板,表面涂覆阻燃漆的板材,点燃时间会比未处理的长30%以上;而添加了内部阻燃剂的刨花板,燃烧时的烟雾量会显著降低。

部分报告还会标注“样品状态”,比如“未开封、无破损”或“经模拟运输振动”。这一点容易被忽略:若样品在送检前受过潮湿或机械损伤,其内部结构可能被破坏,导致测试结果偏离真实值——比如潮湿的板材,阻燃剂可能因吸水失效,燃烧时间会延长50%。

简言之,基本信息与样品描述是“结果有效性”的前提——只有当这些内容与实际产品完全一致时,后续的测试数据才有参考价值。

测试标准与方法说明:结果的“参照系”不能乱

测试标准是解读报告的“底层逻辑”,不同国家、地区的标准体系差异极大,直接决定了结果的含义。目前国内最常用的是GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,国际上则有UL 94(美国)、EN 13501-1(欧盟)等标准。

以GB 8624-2012为例,其测试方法包括“垂直燃烧试验”(评估火焰垂直蔓延能力)、“水平燃烧试验”(评估火势水平扩散速度)、“氧指数试验”(测量板材维持燃烧所需的最低氧气浓度)。比如某板材的氧指数为32%,说明它需要在氧气浓度≥32%的环境中才能燃烧,而空气中氧气浓度约21%,因此该板材在常规环境下不易被点燃。

UL 94标准更关注“自熄性”,将等级分为V0、V1、V2:V0级要求样品点燃后10秒内自熄,且无滴落物引燃下方棉花;V1级自熄时间放宽至30秒;V2级允许滴落物。若某板材的UL等级为V0,并不等同于GB 8624的B1级——前者是“小试样垂直燃烧”,后者是“大尺寸板材全尺寸燃烧”,结果不能直接画等号。

EN 13501-1则增加了“烟气生成速率”“毒性指数”等指标,更侧重“逃生安全性”。比如某板材的EN等级为“C-s1,d0”,“C”是燃烧等级,“s1”表示烟气生成速率低,“d0”表示无滴落物。这种多维度评级更适合公共场所(如酒店、商场)的家具评估。

因此,解读报告的第一步是确认“测试标准”——脱离标准谈“等级”,就像用米尺量体重,结果毫无意义。

关键测试指标解读:数据背后的“火灾逻辑”

测试报告的核心是“性能数据”,主要包括点燃时间、燃烧时间、火焰蔓延长度、质量损失率、氧指数等,每一项都对应火灾中的具体场景。

“点燃时间”(TTI)是接触火源到被点燃的时间,越长说明越难被点燃——比如某板材点燃时间为60秒,意味着火源持续接触1分钟才会燃烧,若火源很快移开,板材不会被点燃。

“燃烧时间”是被点燃后持续燃烧的时间,越短说明阻燃效果越好——比如某板材燃烧时间为15秒,意味着火源移开后15秒内自行熄灭,不会引发火势扩散。

“火焰蔓延长度”是燃烧时火焰前沿的最远距离,越短说明火势扩散范围越小——比如某板材火焰蔓延长度为120mm(B1级要求≤150mm),即使被点燃,也不容易引燃周围家具或墙面。

“质量损失率”是燃烧中质量减少的百分比,越低说明热分解速度越慢——比如某板材质量损失率为15%,意味着燃烧10分钟后仅15%的材质被分解为可燃气体,能延缓火势扩大。

这些指标并非孤立——比如某板材点燃时间长(60秒)但燃烧时间也长(30秒),说明它“难被点燃,但一旦点燃就容易持续燃烧”,更适合家庭客厅(火源接触时间短),不适合厨房(火源持续存在)。

燃烧性能等级判定:从“数据”到“应用”的桥梁

测试报告的最终结论是“燃烧性能等级”,是连接数据与实际应用的关键。以GB 8624-2012为例,等级分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)四个级别。

A级主要是无机板材(如岩棉板),重量大、成本高,很少用于家具;B1级是公共场所的“标配”,要求点燃时间≥30秒、燃烧时间≤20秒、氧指数≥32%,适合医院、学校的家具;B2级是家庭主流,要求点燃时间≥10秒、燃烧时间≤40秒、氧指数≥27%,适合家庭衣柜、书桌;B3级是易燃级,禁止用于公共场所。

等级判定需“满足所有指标”——比如某板材氧指数为33%(符合B1级),但燃烧时间为25秒(超过B1级的20秒上限),则只能判定为B2级。部分企业会隐瞒某一项指标,读者需逐一核对数据。

此外,不同标准的等级不能直接对应——比如GB B1级大致相当于EN 13501-1的C级,选择时需根据“应用场景”匹配标准。

烟气与毒性分析:容易被忽略的“逃生生命线”

火灾中80%以上的伤亡由烟气导致,因此烟气与毒性分析是报告中“最有价值的隐藏信息”。

“烟气生成速率”(SPR)越低,说明燃烧时烟雾越少、能见度越高——比如某板材SPR为0.01m²/s,火灾30秒内能见度仍保持5米以上,足够人员逃生;若SPR为0.1m²/s,10秒内就会陷入“伸手不见五指”的状态。

“毒性分析”关注有害气体释放量,主要包括一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)。CO是最常见的致命气体——浓度0.1%时1小时昏迷,0.5%时2分钟死亡。某阻燃刨花板的CO释放量为500mg/m³,远低于GB 8624规定的≤1000mg/m³,说明中毒风险低。

需注意:有些板材阻燃好但烟气毒性高——比如含卤系阻燃剂的板材,燃烧时释放氯化氢气体,刺激呼吸道且腐蚀消防设备。因此,医院、幼儿园等敏感场所的家具,需优先看“毒性指数”而非单纯燃烧等级。

部分高端报告标注“毒性等级”(如EN 13501-1的“t0”“t1”“t2”),“t0”表示毒性最低,适合儿童家具。

基材与处理工艺:阻燃性能的“源头密码”

板材的阻燃性能由“基材类型”与“处理工艺”决定,报告中的“样品描述”隐含了这些信息的解读线索。

基材类型的影响:刨花板内部孔隙多,阻燃剂渗透效果好,同工艺下阻燃性能比密度板高15%~20%;密度板结构致密,烟雾量比刨花板少,但点燃时间更短——比如某刨花板氧指数为34%,同工艺密度板为31%,差异来自基材结构。

“内部浸渍工艺”是将板材浸泡在阻燃剂溶液中,效果最持久——即使表面饰面层磨损,内部阻燃剂仍能发挥作用。比如某浸渍刨花板,500次摩擦测试后点燃时间仍保持55秒(初始60秒),而表面喷涂的板材摩擦200次后,点燃时间降到25秒。

“表面处理工艺”包括涂阻燃漆、贴阻燃纸:阻燃漆施工简单但耐久性差——厨房橱柜门板每天接触油污和摩擦,不到一年阻燃漆就会脱落,阻燃性能下降;贴阻燃纸的工艺通过热压结合,耐久性更好,但成本更高。

阻燃剂类型:磷系阻燃剂烟雾量少但成本高;卤系阻燃剂效果好但烟雾毒性高;无机阻燃剂(如氢氧化铝)安全性高但添加量大会影响板材硬度。结合“阻燃剂类型”能判断板材的“长期安全性”。

测试结果有效性验证:避免“虚假报告”的陷阱

市场上存在“虚假报告”,需从以下维度验证有效性:

看“测试机构资质”:国内机构需具备CMA或CNAS资质,证书编号标注在报告首页;国际机构需具备UL、SGS等认证。无资质标识的报告,可信度打折扣。

看“测试环境”:报告需标注测试温度(23±2℃)、湿度(50±5%RH)——湿度超过60%时,板材含水率上升,点燃时间延长但燃烧时间增加,结果偏离真实值。

看“样品代表性”:报告需说明“抽取方式”——比如“从1000张板材中随机抽取5张”,能代表批量产品;若标注“委托方送样”,可能存在“挑选优质样品”的情况,结果不能代表实际产品。

看“报告时效性”:板材阻燃性能随时间衰减(如阻燃剂挥发、基材老化),报告有效期通常1~2年。2021年的报告不能评估2023年生产的板材,因为生产工艺可能调整。

看“结果重复性”:若报告包含“平行测试结果”(如同一样品测试3次,点燃时间为58、60、62秒),说明结果稳定;若差异过大(如58、70、45秒),可能是测试误差,可靠性需验证。

相关服务