电线电缆绝缘层高分子材料老化试验中温度循环老化介损变化

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

电线电缆的绝缘性能是其安全运行的核心保障,而高分子绝缘材料的老化失效往往始于温度循环引发的结构损伤——温度循环老化试验正是通过模拟实际环境中的冷热交替,精准捕捉材料介损(tanδ)的变化规律,这一指标直接反映绝缘材料的能量损耗水平,是评估老化程度的关键依据。本文从试验逻辑、材料结构演变、介损测试方法到数据有效性控制,系统拆解温度循环下高分子绝缘材料的介损变化机制,为电线电缆的寿命评估提供可落地的技术参考。

温度循环老化试验的核心逻辑

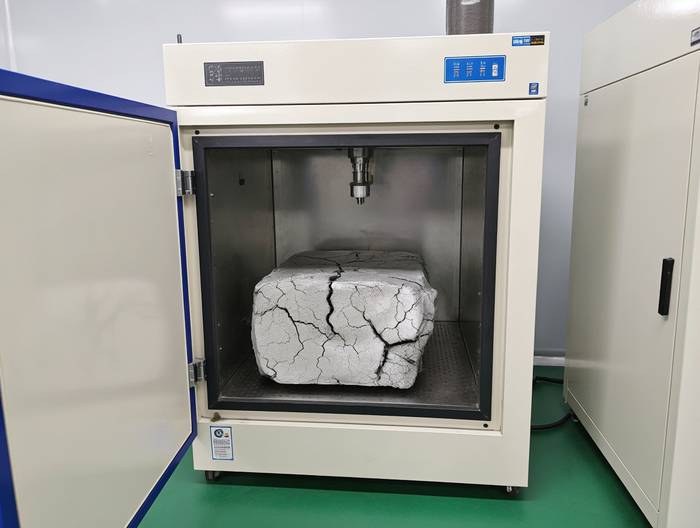

温度循环老化试验的本质是模拟电线电缆在实际场景中的热应力交替——比如户外电缆经历的昼夜温差(-15℃至45℃)、工业设备内电缆因负载变化产生的温度骤变(20℃至90℃)。试验通过“高温保持-快速降温-低温保持-缓慢升温”的循环流程,让材料反复承受热胀冷缩的机械应力与热氧化作用,逐步积累老化损伤。

试验的关键参数需匹配实际使用场景:温度范围要覆盖材料的工作温度区间(如低压电缆选-20℃至80℃,高压电缆选-40℃至105℃);循环次数根据预期寿命设定(如200次对应10年户外使用);升降温速率需模拟实际环境的变化速度(通常5℃/min至10℃/min)——过快的速率会导致材料内部应力集中,过慢则无法还原真实老化节奏。

这种循环应力会直接破坏材料的内部结构:高温下分子链段剧烈运动,导致交联键断裂或结晶区融化;低温下分子链变硬变脆,产生微裂纹。这些结构变化最终会通过介损数值的上升体现——因为缺陷增多会增加极化损耗,降解产物会提升电导损耗。

高分子绝缘材料的热致结构演变

高分子绝缘材料的介电性能由分子结构和聚集态结构共同决定。以交联聚乙烯(XLPE)为例,其交联结构能提升耐热性,但温度循环会加速交联键的热氧化断裂:当温度升至90℃以上时,交联键中的C-C键会被氧化为羰基,循环50次后羰基含量从0.1%升至0.5%,交联度从70%降至55%——这些变化会降低材料的绝缘电阻,增加电导损耗。

对于结晶型材料如聚乙烯(PE),温度循环的影响更直观:高温下结晶区融化,分子链从有序变为无序;低温下重新结晶时,由于分子链运动受限,晶区会产生更多缺陷(如晶界增多、晶粒尺寸减小)。我们在试验中发现,PE在-10℃至60℃循环50次后,结晶度从60%降至50%,晶区缺陷率提升30%——这些缺陷会成为极化中心,显著增加极化损耗。

聚氯乙烯(PVC)这类含极性基团的材料,温度循环会加速降解:高温下C-Cl键断裂释放HCl气体,形成共轭双键(-CH=CH-)结构。共轭双键的π电子更容易在电场下移动,导致电导损耗上升。当循环30次时,PVC的HCl释放量达0.4%,共轭双键含量从0升至0.2%,直接推动介损增长。

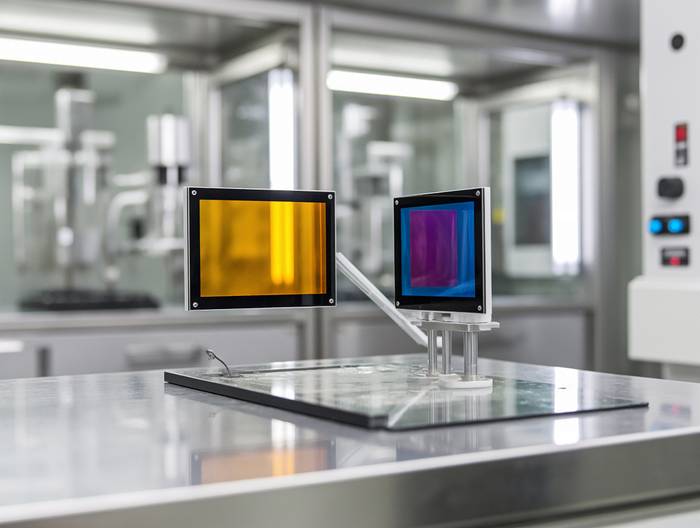

介损测试的物理意义与试验方法

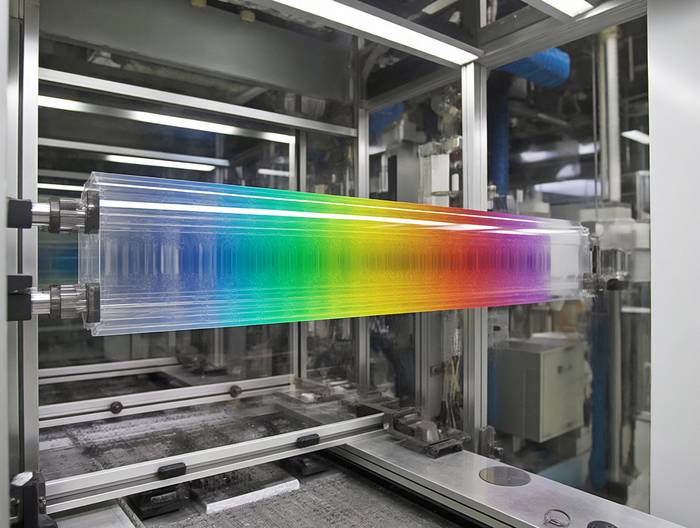

介损(tanδ)是介电材料在电场中能量损耗与储能的比值,反映材料的“电能浪费”程度——损耗越大,材料越容易发热老化。其物理来源分为两部分:极化损耗(分子极化跟不上电场变化)和电导损耗(载流子迁移)。老化后的材料,结构缺陷(如晶界、裂纹)会增加极化损耗,降解产生的小分子(如HCl、羰基化合物)会提升电导损耗,两者共同推高tanδ。

介损测试需严格控制变量:常用工频(50Hz/60Hz)介损测试仪,因为电线电缆的工作频率多为工频。测试时需将样品置于恒温油浴中,保持测试温度与老化试验的某一节点一致(如25℃或70℃)——温度每偏差5℃,tanδ可能波动0.0002。电场强度需选择材料的工作电场(如3kV/mm),过高会击穿样品,过低无法激发极化损耗。

举个例子:某XLPE样品循环前25℃下的tanδ为0.0004;循环50次后,同样条件下tanδ升至0.002——这0.0016的增量,正是交联键断裂与晶区缺陷共同作用的结果。

温度循环参数对介损变化的定量影响

温度循环的参数直接决定介损的变化速率:

1、温度范围:高温上限从70℃升至90℃时,XLPE的tanδ增长速率从0.00002/次升至0.00005/次——更高的温度加速了交联键断裂与分子降解;

2、循环次数:tanδ随循环次数增加呈“先快后慢”趋势——前20次循环中,XLPE的tanδ从0.0004升至0.0012(增长200%);20-50次仅升至0.0018(增长50%)——这是因为材料结构破坏达到一定程度后,新增缺陷的速率放缓;

3、升降温速率:速率从5℃/min升至15℃/min时,PE的tanδ增长速率提升40%——快速升降温会导致材料内部热应力集中,产生更多微裂纹,增加极化损耗。

典型高分子材料的介损变化差异

不同高分子材料的分子结构差异,导致其介损对温度循环的敏感度截然不同:

1、XLPE vs PVC:XLPE的交联结构耐热性好,循环50次后tanδ从0.0004升至0.002;PVC因含Cl基团易降解,同样次数下tanδ升至0.005——降解产生的HCl与共轭双键显著增加了电导损耗;

2、PE vs XLPE:PE的结晶度高,初始tanδ(0.0003)低于XLPE(0.0004),但循环50次后PE的tanδ升至0.0025,高于XLPE的0.002——结晶区更容易产生缺陷,极化损耗增加更明显;

3、硅橡胶 vs EPDM:硅橡胶含Si-O键(键能452kJ/mol),耐热性极佳,循环100次后tanδ仅从0.001升至0.0015;EPDM含双键(键能347kJ/mol)易氧化,同样次数下tanδ升至0.003——分子链键能越高,抗老化性能越好。

试验数据的有效性控制要点

要让介损数据反映真实老化状态,必须严格控制试验变量:

1、样品一致性:同一批次样品的厚度、交联度需一致——XLPE样品厚度偏差应小于0.1mm,否则薄样品温度传递快,老化更严重,tanδ差异达0.0005;

2、湿度控制:试验箱相对湿度需低于50%,测试前样品需真空干燥24小时——未干燥的PVC样品,tanδ比干燥样品高0.001,因为 moisture会增加电导损耗;

3、测试条件匹配:测试温度需与老化试验的节点一致(如老化高温是80℃,测试也选80℃)——温度偏差5℃,tanδ可能波动0.0002;

4、过程监控:实时记录升降温速率与温度保持时间——某试验中降温速率从5℃/min降至3℃/min,循环时间延长20%,tanδ增长速率降低15%——速率波动会直接影响老化程度。

相关服务