聚乙烯PE高分子材料老化试验中人工加速与自然老化相关性研究

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

聚乙烯(PE)作为应用最广的高分子材料之一,广泛用于包装、建材、电线电缆等领域,但在自然环境中易受紫外线、温度、湿度等因素作用发生分子链降解,导致性能下降。自然老化试验能真实反映材料使用寿命,但需数年甚至十几年;人工加速老化可快速获取结果,却需解决“模拟真实性”问题。因此,研究人工加速与自然老化的相关性,是建立“快速-准确”寿命预测模型的核心,对PE材料的研发、认证及应用具有关键意义。

聚乙烯老化的本质与试验需求

PE的老化本质是分子链的氧化降解——紫外线或热引发自由基,与氧气反应生成过氧化物,进一步分解为羰基、羟基等极性基团,导致分子链断裂、分子量下降,最终表现为力学性能衰减(如拉伸强度降低、断裂伸长率下降)、外观变化(黄变、龟裂)。试验的核心目标是预测材料在实际应用中的使用寿命:自然老化是“真实环境的长期验证”,但时间成本极高;人工加速老化是“环境因素的强化模拟”,需通过相关性研究确保结果能对应自然环境中的性能变化。

例如,某PE农用薄膜在户外使用1年后,断裂伸长率从初始的500%降至200%,而实验室烘箱加速老化(80℃)仅需100小时即可达到类似效果,但需验证“100小时烘箱老化”是否等价于“1年户外使用”——这就是相关性研究的价值。

自然老化的特点与数据积累

自然老化的核心特点是“多因素协同作用”:阳光中的紫外线(尤其是UVA和UVB波段)是主要引发剂,温度升高会加速氧化反应,湿度变化(如雨水、露水)会促进材料表面的水分渗透,加剧水解或龟裂,氧气则是氧化反应的必要条件。此外,地域差异极大:海南的年紫外线辐射量约为哈尔滨的3倍,广州的年平均湿度(77%)远高于新疆(40%),导致同一PE材料在不同地区的老化速率差异显著。

自然老化的数据是相关性研究的“黄金基准”,需长期积累。例如,中国国家材料环境腐蚀平台在全国24个站点开展PE材料自然老化试验,数据显示:PE管材在海南琼海老化3年,拉伸强度下降45%;在黑龙江漠河老化3年,仅下降20%——这种地域差异是相关性研究的重要基础。

人工加速老化的原理与常用方法

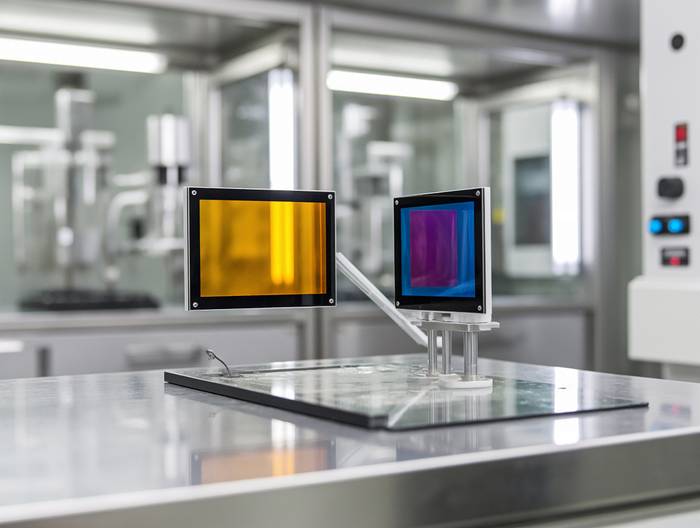

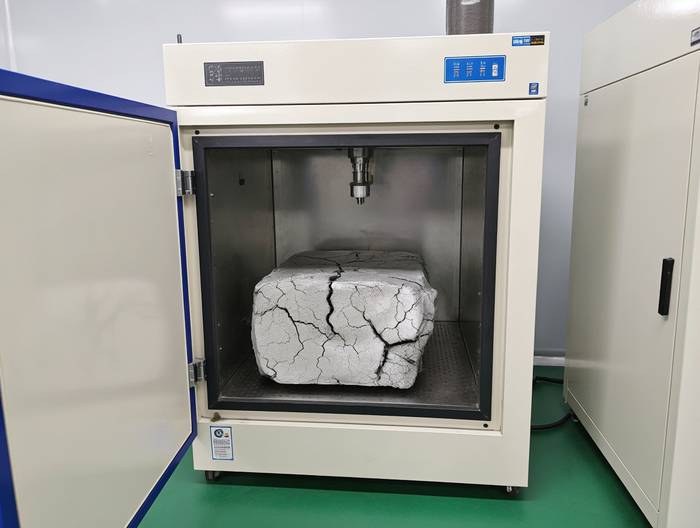

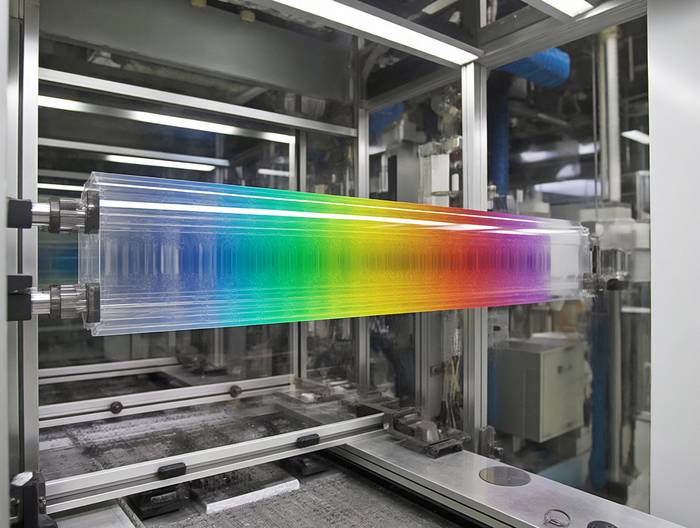

人工加速老化的原理是“模拟自然环境的关键因素并强化”,常用方法包括三类:一是氙灯老化(模拟全光谱阳光),通过滤光片(如Daylight滤光片模拟户外阳光、Window滤光片模拟透过玻璃的阳光)过滤红外光,控制温度(30-60℃)和湿度(40%-80%),模拟自然中的紫外线、可见光及温湿度循环;二是紫外荧光灯老化(模拟紫外线),如UVA-340灯(波长315-340nm,对应太阳光中的UVB)、UVA-351灯(波长340-351nm,对应透过大气的UVA),强化紫外线辐射;三是热氧老化(模拟高温氧化),通过烘箱控制温度(60-100℃)和氧气浓度,加速分子链的热引发氧化。

例如,氙灯老化箱常采用“8小时喷水+16小时干燥”的循环,模拟自然中的降雨与干燥;紫外荧光灯老化则通过“UV照射+黑暗冷凝”的循环,模拟昼夜温差与露水作用。

相关性研究的核心指标选择

相关性研究需选择“能同时反映自然与人工老化程度”的指标,常见的有四类:一是力学性能(拉伸强度、断裂伸长率),直接关联材料的使用功能,如PE薄膜的断裂伸长率下降至初始值的50%时,视为“失效”;二是化学结构(羰基指数),通过红外光谱(FTIR)测试1710cm⁻¹处羰基峰与1460cm⁻¹处甲基峰的面积比,羰基指数越高,氧化程度越严重;三是外观变化(黄变指数、龟裂),通过色差仪测黄变指数(ΔYI),或用显微镜观察表面龟裂的深度与密度;四是分子量(分子量分布),通过凝胶渗透色谱(GPC)测试数均分子量(Mn)和重均分子量(Mw),分子量下降幅度直接反映分子链断裂程度。

这些指标需“一一对应”:例如,某PE材料在自然老化2年时,羰基指数从0.1升至0.5,拉伸强度下降30%;若人工加速老化1000小时时达到相同的羰基指数与拉伸强度,则“1000小时人工加速≈2年自然老化”。

相关性评价的常用方法

相关性评价的核心是“量化人工加速时间与自然老化时间的对应关系”,常用方法包括:一是线性回归分析,以自然老化时间(tₙ)为横坐标,人工加速时间(tₐ)为纵坐标,通过线性拟合得到tₐ=k·tₙ+b(k为加速因子),例如k=10表示“人工10小时≈自然1小时”;二是因子分析,通过统计方法找出影响相关性的主要因素(如紫外线波长、温度、湿度),明确各因素的权重;三是主成分分析(PCA),将力学性能、羰基指数、分子量等多指标压缩为1-2个“主成分”,综合评价老化程度;四是标准方法对照,如ASTM G169规定了氙灯老化与自然老化的相关性评价流程——先积累3年以上自然老化数据,再用相同材料做人工加速,通过线性回归计算加速因子。

例如,某PE管材的氙灯老化试验中,拉伸强度下降30%需800小时,而自然老化中需2400小时,加速因子k=3,即“人工800小时≈自然2400小时(约0.65年)”。

影响相关性的关键因素

相关性的准确性取决于三个核心因素:一是环境模拟的真实性,若人工加速中紫外线波长与自然不一致(如用UVB灯模拟热带阳光,但自然中热带UVA占比更高),或未模拟湿度循环(如仅做紫外线+热,忽略雨水作用),会导致相关性偏差;二是协同效应的模拟,自然老化是“紫外线+温度+湿度”的协同作用,若人工加速仅单一因素(如仅热氧老化),无法反映真实环境的交互影响;三是试样的一致性,PE材料的加工工艺(如吹膜厚度、挤出温度)会影响老化速率,若自然与人工加速的试样厚度误差超过±5%,数据将失去可比性。

例如,某PE包装膜在自然老化中因“紫外线+雨水”作用出现表面龟裂,但人工加速仅做紫外照射(无湿度),未出现龟裂,导致力学性能数据无法对应,相关性R²仅0.5(R²越接近1,相关性越好)。

案例分析:不同环境下的相关性差异

某PE食品包装膜的相关性研究显示:在海南自然老化2年(紫外线强、湿度高),断裂伸长率下降40%;同时做两种人工加速:①氙灯老化(模拟海南阳光,滤光片Daylight B,湿度循环8h喷水+16h干燥),1200小时后断裂伸长率下降38%,相关性R²=0.92;②紫外荧光灯(UVA-340,无湿度),2000小时后下降30%,R²=0.75。原因是氙灯模拟了全光谱与湿度协同作用,而紫外灯仅强化了UVB,未反映雨水的影响。

另一案例:某PE给水管在黑龙江自然老化3年(温度低、紫外线弱),拉伸强度下降25%;人工加速采用①氙灯老化(模拟黑龙江阳光,滤光片Cool White,温度15-25℃),1500小时后下降23%,R²=0.85;②热氧老化(80℃烘箱),800小时后下降18%,R²=0.65。因黑龙江温度低,热氧作用弱,紫外线是主要老化因素,氙灯的模拟更准确。

提高相关性的实践策略

提升相关性需从“模拟准确性”与“数据积累”入手:一是根据目标市场调整参数,如针对东南亚热带市场,采用氙灯的热带滤光片(如Xenon-300),增加湿度循环次数(如12h喷水+12h干燥);二是模拟协同效应,人工加速需包含“紫外线+温度+湿度”的循环,而非单一因素;三是校准设备,定期用光谱仪检测氙灯的波长分布,用温度计验证烘箱的温度均匀性(误差≤±2℃);四是积累数据库,建立不同地域(如中国南方、北方、西北)、不同PE牌号(如LDPE、HDPE、LLDPE)的自然老化数据库,为相关性分析提供基础;五是遵循标准方法,如ASTM G169、ISO 11341等,确保试验流程的一致性。

例如,某企业针对东南亚市场的PE薄膜,采用“氙灯+热带滤光片+12h喷水循环”的人工加速方案,结合泰国站点的自然老化数据,加速因子从之前的2.5提升至3.2,相关性R²从0.8提升至0.91,显著提高了寿命预测的准确性。

相关服务