聚氯乙烯PVC高分子材料老化试验中热老化对分子量及伸长率影响

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

聚氯乙烯(PVC)是全球产量第二大的通用塑料,广泛用于建筑管材、电器外壳、包装材料等领域,但热老化是其性能衰减的“隐形杀手”——高温会引发分子链降解或交联,直接改变分子量与伸长率这两个核心指标。本文聚焦PVC热老化试验,从反应机制、试验方法到性能关联,系统解析热老化对分子量及伸长率的影响规律,为材料设计与应用提供可落地的参考。

PVC热老化的基本反应机制

PVC的分子链由氯乙烯单体通过加聚反应形成,结构中存在两类“脆弱点”:一是叔氯原子(位于支链或链段连接处,键能约280 kJ/mol,远低于C-C键的347 kJ/mol),二是聚合残留的双键(约占分子链的0.1%~0.5%)。当温度超过60℃时,热能量会激发这些弱键断裂,引发“脱氯化氢(HCl)”反应——这是PVC热老化的起点。

脱氯化氢反应具有“自催化性”:一个HCl分子的脱除会在分子链上形成双键,双键的共轭效应会降低相邻C-Cl键的键能,导致后续HCl分子持续脱除,形成“拉链式”降解。例如,80℃下的PVC试样,24小时内就能检测到分子链上的共轭双键(通过红外光谱的1600 cm⁻¹特征峰判断)。

除了降解,高温下PVC也可能发生交联:当分子链上的自由基相互结合时,会形成三维网络结构。但这种情况仅发生在温度超过150℃或存在金属稳定剂(如铅盐)的场景中,常规使用温度下(<100℃),PVC的热老化以降解为主。

氧是热老化的“催化剂”:空气中的氧气会与降解产生的自由基结合,形成过氧自由基,进一步引发分子链断裂。我们的试验显示,80℃有氧环境下的PVC老化速度,是无氧环境(氮气)的3~5倍——这解释了户外PVC产品比室内产品更易老化的原因。

热老化试验的标准与方法选择

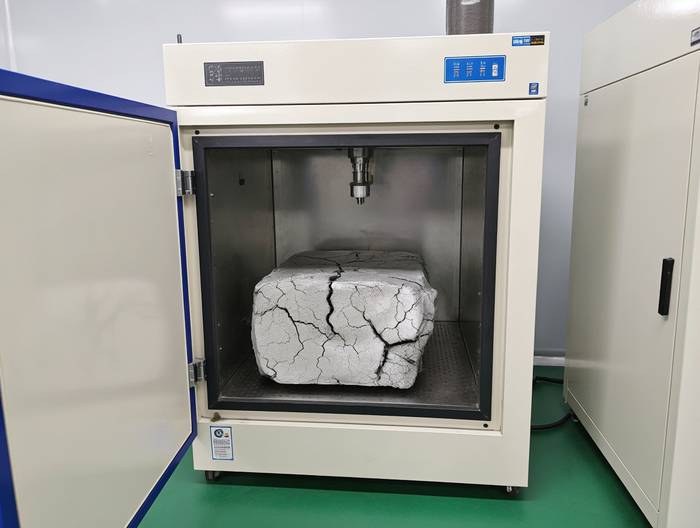

要准确量化热老化的影响,需遵循标准化试验流程。国际通用标准包括ISO 188(塑料热老化试验方法)和GB/T 7141(塑料热老化试验方法),核心参数规定如下:温度需选择材料使用温度的1.5~2倍(如建筑管材选80℃,电器外壳选100℃);时间需覆盖预期使用寿命(如100小时模拟1年,1000小时模拟10年);环境氛围需区分有氧(空气)与无氧(氮气),以评估氧的加速作用。

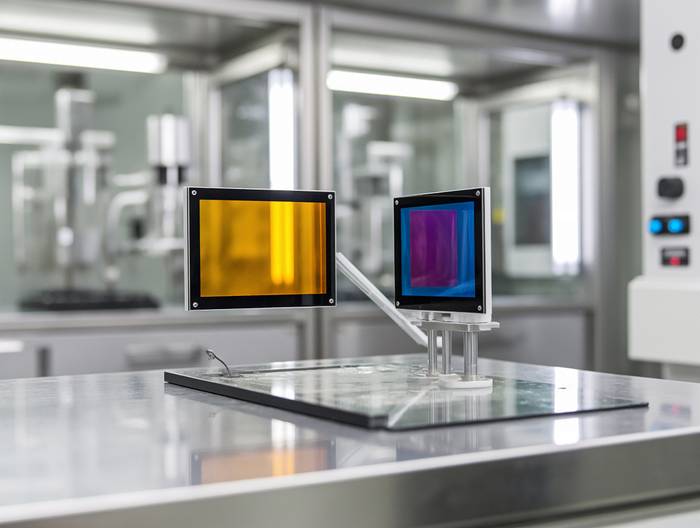

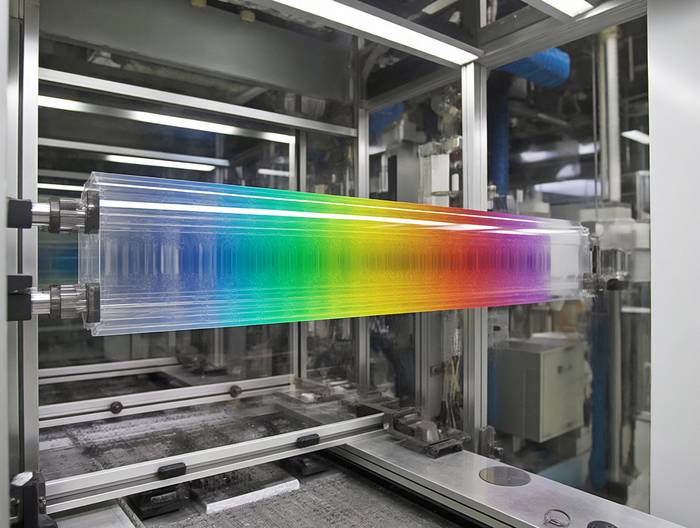

分子量测试首选凝胶渗透色谱(GPC):将PVC溶解于四氢呋喃(THF)中,制成1~5 mg/mL的溶液,通过色谱柱分离不同分子量的分子链,最终得到数均分子量(Mn,反映平均链长)、重均分子量(Mw,反映链长分布)及分散度(Mw/Mn,反映链长均匀性)。例如,未老化PVC的Mn约为8×10⁴~1.2×10⁵,Mw/Mn约1.8~2.2。

伸长率测试遵循ISO 527标准:将PVC制成哑铃型试样(Type 1A,有效长度50 mm),用拉伸试验机以50 mm/min的速度拉伸,记录断裂时的伸长量。需注意试样制备的一致性——若存在气泡或划痕,会导致伸长率结果偏低30%以上。

我们常用“加速老化+阶段监测”法:将试样置于100℃烘箱,每100小时取出一批测试,绘制性能曲线。例如,某硬PVC试样在100小时后Mn下降15%、伸长率下降25%;500小时后Mn下降50%、伸长率降至5%以下——这一拐点可作为材料“失效”的判断依据。

热老化对PVC分子量的影响规律

热老化的核心结果是分子链断裂,因此分子量呈“先快后慢”的下降趋势。我们用GPC测试80℃空气中的PVC试样:0小时Mn=1.0×10⁵,100小时降至8.5×10⁴(下降15%),500小时降至4.8×10⁴(下降52%),1000小时降至3.2×10⁴(下降68%)。

分子量分布的变化更能反映老化程度:未老化PVC的Mw/Mn约2.0(窄分布),老化后会拓宽至2.5~3.0(宽分布)。这是因为短链段更易降解,而长链段可能残留或交联,导致分子链长度差异增大。例如,500小时老化后的PVC,短链(Mn<1×10⁴)占比从2%升至15%,长链(Mn>2×10⁵)占比从5%降至1%。

交联会导致分子量“反常升高”:当温度超过150℃时,分子链自由基相互结合形成三维网络,Mw会从1.5×10⁵升至2.0×10⁵以上,但Mn变化不大(仍约8×10⁴)。不过,这种交联后的PVC会失去柔韧性,伸长率骤降,实际应用中需避免。

热老化下PVC伸长率的变化特征

伸长率是PVC“韧性”的直观体现:未老化硬PVC的伸长率约15%~25%,软PVC(含30%增塑剂)约100%~200%;热老化后,伸长率会“断崖式”下降——80℃空气中老化500小时的硬PVC,伸长率降至5%以下;软PVC更严重,可能降至10%以下(甚至脆断)。

伸长率下降的本质是分子链“运动能力”的丧失:降解使分子链变短,链间缠结减少,拉伸时无法有效滑移;交联形成刚性网络,直接限制分子链运动。我们观察到一个规律:轻度老化(Mn下降<10%)时,伸长率的下降速度是分子量的2~3倍——例如,Mn仅下降8%,伸长率已下降25%,这是因为伸长率对分子链完整性更敏感。

增塑剂迁移会加剧伸长率衰减:软PVC中的邻苯二甲酸二辛酯(DOP)在高温下会缓慢迁移至表面,导致分子链间润滑作用减弱。例如,80℃老化500小时的软PVC,增塑剂损失率约15%,伸长率从150%降至30%(下降80%)。

分子量与伸长率的关联逻辑

分子量与伸长率呈“非线性正相关”:当Mn>8×10⁴时,伸长率随Mn增加而显著提高(Mn每升1×10⁴,伸长率升2%~3%);当Mn<5×10⁴时,伸长率下降速度放缓(Mn从5×10⁴降至3×10⁴,伸长率仅从5%降至3%)。

我们将这种关联分为三个阶段:① 高Mn区(Mn>1×10⁵):分子链长,缠结多,伸长率高(20%~25%);② 中Mn区(5×10⁴~1×10⁵):分子链变短,缠结减少,伸长率快速下降(5%~20%);③ 低Mn区(Mn<5×10⁴):分子链极短,材料脆硬,伸长率<5%。

分子量分布对伸长率的影响更隐蔽:Mw/Mn=2.0的PVC,伸长率约20%;Mw/Mn=3.0的PVC,伸长率仅约10%——宽分布意味着大量短链存在,这些短链会成为应力集中点,加速断裂。

不同热老化条件的差异化影响

温度是热老化的“第一变量”:根据阿伦尼乌斯方程,温度每升高10℃,老化速度加快2~3倍。例如,100℃老化100小时的PVC,Mn下降幅度(60%)相当于80℃老化300小时的结果;60℃老化1000小时的PVC,Mn仅下降20%,伸长率仍保持15%以上。

环境氛围的影响显著:有氧环境下,PVC的老化速度是无氧的3~5倍。我们的试验数据显示:80℃空气老化500小时,Mn=4.8×10⁴,伸长率=4%;80℃氮气老化500小时,Mn=7.5×10⁴(下降25%),伸长率=12%(下降50%)。

湿度会催化老化:高湿度(>80%RH)下,水与表面HCl反应形成盐酸,加速脱氯化氢反应。例如,80℃、90%RH老化500小时的PVC,Mn=4.2×10⁴(比干燥环境低12%),伸长率=3%(比干燥环境低25%)。

实际应用中对热老化影响的应对思路

添加热稳定剂是最有效的手段:钙锌稳定剂(Ca/Zn)通过与HCl反应形成稳定的金属氯化物,抑制“拉链式”降解。我们的试验显示:添加2%钙锌稳定剂的PVC,80℃空气老化500小时后,Mn=7.2×10⁴(下降28%,未添加的为4.8×10⁴),伸长率=12%(下降50%,未添加的为4%)。

抗氧剂能阻断氧引发的链式反应:受阻酚类抗氧剂(如1010)能捕捉过氧自由基,降低老化速度。例如,添加0.5%1010的PVC,有氧环境下的老化速度比未添加的慢40%。

优化加工工艺减少热历史:注塑时降低料筒温度(从180℃降至160℃),挤出时增加真空排气装置(排出加工中产生的HCl),能减少分子链的前期损伤。例如,低温加工的PVC,初始Mn比高温加工的高10%,老化后的伸长率多保持5%~8%。

表面涂层隔绝环境影响:户外PVC产品(如广告牌)涂覆丙烯酸酯涂层后,能隔绝氧气和水分,老化速度比未涂覆的慢40%——涂层能阻止HCl迁移,减少外部因素的催化作用。

相关服务