高分子材料老化试验中冲击强度保留率作为老化评估指标适用性

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

高分子材料在热、光、湿度等环境因素作用下会发生老化,导致韧性下降、易碎裂等失效问题。冲击强度保留率作为评估材料抗冲击能力剩余程度的指标,因能标准化反映老化前后的性能变化,成为老化试验中的常用参数。但其适用性需结合材料特性、老化机制与试验条件综合判断——这是材料研发与应用中需厘清的关键问题。

冲击强度对高分子材料的核心价值

冲击强度是材料抵抗动态冲击载荷的能力,直接关联产品的使用安全。比如聚乙烯管材需承受施工碰撞、汽车塑料件需应对行驶中的冲击,这些场景下“韧性”是关键——老化导致韧性下降,会直接引发破裂失效。

不同材料的初始冲击强度差异显著:韧性材料如ABS(40kJ/m²)、PE(50kJ/m²)依赖高韧性实现功能,脆性材料如PS(10kJ/m²)、PMMA(5kJ/m²)初始就接近断裂阈值。对韧性材料而言,冲击强度的下降是老化最直观的表现;对脆性材料,哪怕微小下降也可能导致失效。

老化如何降低冲击强度:分子层面的机制

热老化的核心是分子链的“降解”或“交联”。比如PE热老化时,分子链断裂(降解)导致分子量降低,分子间作用力减弱,冲击时无法通过链段滑动吸收能量,冲击强度从50kJ/m²降至20kJ/m²;PVC热老化时脱HCl引发交联,分子链变僵硬,同样导致冲击性能暴跌。

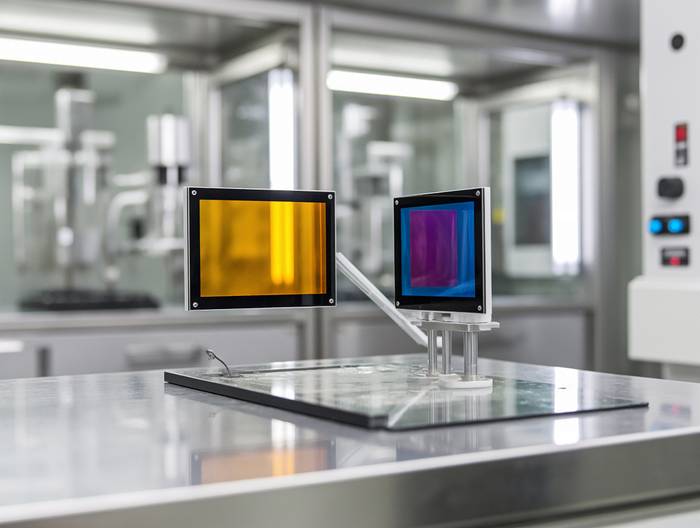

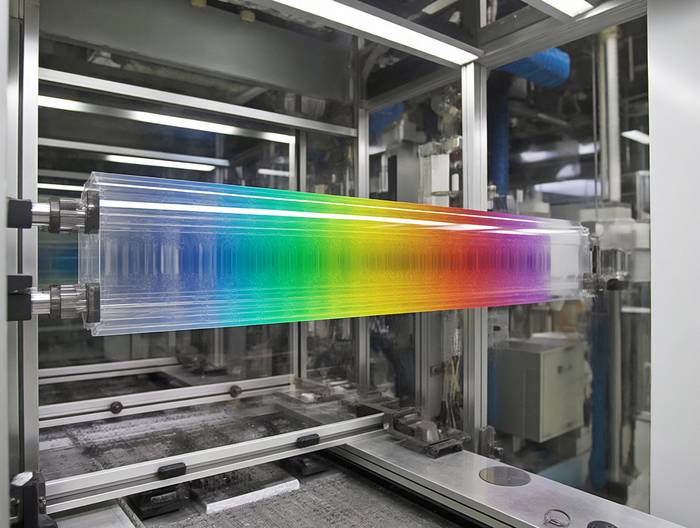

光老化通过紫外线破坏化学键。比如PP户外老化时,紫外线打断C-C键产生自由基,表面形成微小裂纹——冲击时这些裂纹快速扩展,导致材料断裂。此时,冲击强度的下降比拉伸强度更明显,因为动态载荷放大了表面缺陷的影响。

水解老化针对含酯键、酰胺键的材料。比如尼龙6在湿度环境中,酰胺键被水分子断裂,分子链变短,韧性从“可弯曲”变为“一折就断”,冲击强度可下降50%以上。

冲击强度保留率的计算逻辑与标准化要求

冲击强度保留率=(老化后冲击强度/初始冲击强度)×100%。采用保留率的原因是“标准化”——不同材料初始冲击强度差异大(如ABS40kJ/m² vs PS10kJ/m²),直接比绝对值不公平,保留率通过“与自身对比”消除了初始值的影响。

计算时需严格控制一致性:首先是试样一致,必须同一批次、相同工艺,避免原料或加工波动导致初始值偏差;其次是试验方法一致,包括冲击类型(摆锤/落锤)、缺口形状(V型/A型)、温度——比如ABS的V缺口冲击强度比无缺口低30%,若老化前后改变缺口类型,保留率就失去意义。

吸水性材料(如尼龙)需干燥后测试,否则吸水会软化材料,导致“看似保留率高”但掩盖了老化真相。比如尼龙6未干燥时,老化后冲击强度从50kJ/m²降至30kJ/m²(保留率60%),但干燥后冲击强度降至20kJ/m²(保留率40%)——水分的影响会干扰结果。

与其他指标的对比:冲击保留率的独特性

拉伸强度保留率反映静态载荷能力,而冲击保留率反映脆性化。比如热老化的PVC因交联,拉伸强度从40MPa升至45MPa(保留率112%),但冲击强度从50kJ/m²降至20kJ/m²(保留率40%)——交联让分子链变僵,静态拉伸能扛住,动态冲击却吸不了能。

质量变化率反映水解/溶胀,但无法替代冲击保留率。比如尼龙6水解,分子链断裂导致冲击保留率50%,但因吸水质量增加10%——质量变化率说的是吸水,冲击保留率说的是韧性,两者无关。

色差是光老化的表面指标,无法反映内部性能。比如PP板材表面变黄(色差ΔE=6),但内部老化轻,冲击保留率仍80%——若仅看色差,会高估失效风险;反之,内部老化严重但表面没变色,色差也测不出来。

不同材料的适用性:韧性与脆性的区别

韧性材料(PE、PP、ABS)最适用冲击保留率。比如PE管材的行业标准要求老化后保留率≥70%,否则无法承受施工冲击——这些材料的使用价值就是韧性,老化后的脆性化直接体现在冲击强度上。

脆性材料(PS、PMMA)的冲击保留率敏感性低。比如PS初始冲击强度10kJ/m²,老化后降至8kJ/m²(保留率80%)——看似老化不重,但实际使用中,哪怕降2kJ/m²,材料也从“轻微脆”变“极易碎”,因为初始值本就接近断裂阈值。此时需用断裂伸长率补充评估。

弹性体(EPDM、TPE)适用冲击保留率。橡胶的核心是弹性,老化后交联或降解导致弹性下降,冲击时无法变形吸能——比如EPDM密封条老化后冲击保留率从90%降至50%,密封件会直接开裂。

试验条件的影响:从实验室到现场的匹配

温度是关键变量。比如PP的脆化温度-10℃,加速试验在23℃测保留率70%,但实际使用在-20℃时,保留率可能降至50%——低温加剧分子链僵硬,放大老化的脆性化效果。试验温度必须模拟实际使用环境,否则结果没用。

多因素协同老化的影响。实际使用中是热+光+湿度共同作用,比单一因素更严重。比如PP在热+光+湿度下,冲击保留率比单独热老化低20%——热加速光老化的自由基反应,湿度加速水解,协同作用让老化更厉害。

试样尺寸要匹配产品。比如厚壁水箱的表面老化严重,内部轻,用薄壁试样测保留率会高于实际——薄壁试样老化均匀,厚壁件表面裂纹会先导致失效。必须用与产品同厚度的试样,或直接做产品级冲击试验(如测试水箱抗冲击)。

实际应用的限制:试样与产品的差距

试样的代表性问题。实验室用平板试样,实际产品是复杂形状(如齿轮)。比如塑料齿轮的齿部有应力集中,老化后齿部承受冲击时直接碎裂,但平板试样的冲击保留率仍80%——此时需做产品级试验,而非仅依赖平板试样。

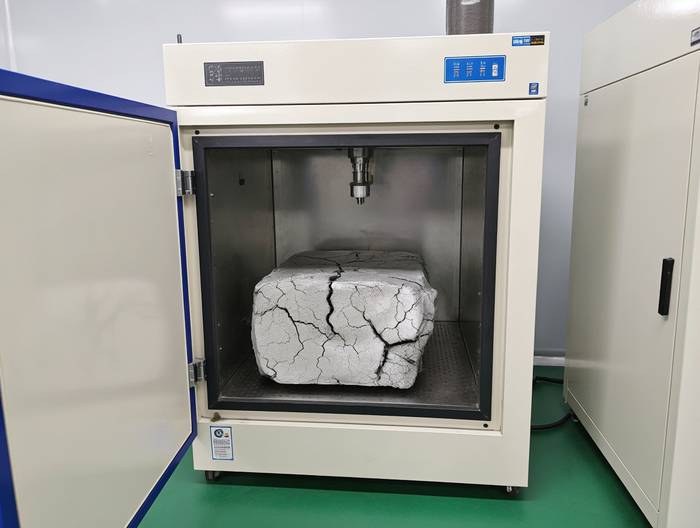

老化的不均匀性。比如户外板材表面光老化变脆,内部老化轻,整体试样的保留率是“表面与内部的平均”,无法反映表面的真实脆性。若产品失效模式是表面裂纹扩展(如划痕导致断裂),需单独测试表面层的冲击强度,或用刻痕试样模拟。

应力耦合的影响。实际使用中,材料常承受机械应力(如管道的土壤压力)与老化共同作用。比如埋地PP管道,应力会加速分子链断裂,冲击保留率比无应力老化低30%——加速试验中若没施加应力,会高估使用寿命。

相关服务