高分子材料老化试验中自然与实验室加速老化相关性验证方法

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

高分子材料因轻质、耐腐蚀等特性广泛应用于航空航天、汽车、建筑等领域,但长期暴露于自然环境会发生老化,导致性能下降。自然老化试验能真实反映材料失效规律,但周期长达数年甚至数十年;实验室加速老化通过强化环境因子缩短试验周期,但其结果的可靠性依赖于与自然老化的相关性验证。本文聚焦这一验证方法的核心环节,从试验设计、指标选择、数据建模到统计验证,系统拆解如何科学建立两者的关联,为材料老化评价提供可靠依据。

相关性验证的核心目标

相关性验证的首要目标是确保实验室加速老化的降解机制与自然老化一致。若加速试验中材料发生了自然环境中不存在的降解反应(如高温导致的热降解而非光氧降解),即使性能变化趋势相似,结果也无法反映真实老化规律。例如,PVC材料在自然环境中主要发生光氧老化,若加速试验中温度过高导致热降解,两者的性能变化机制不同,相关性将失去意义。

其次是确定准确的加速因子(Acceleration Factor, AF),即加速老化时间与自然老化时间的比值。加速因子的准确性直接影响材料寿命预测的精度——若AF偏大,会低估材料实际寿命;若AF偏小,则高估寿命,均可能导致工程应用中的安全隐患。

最后是建立可迁移的寿命预测模型,通过加速试验数据推算材料在自然环境中的使用寿命。例如,通过某地自然老化1年的性能数据,结合加速试验的相关性模型,可预测材料在该地区10年的性能保留率,为材料选型和维护提供依据。

自然老化试验的设计要点

自然老化试验是相关性验证的“基准”,其设计需最大程度还原材料的实际使用环境。首先是试验地点的选择:应选取与材料应用场景一致的典型气候区,如热带湿热(海南琼海)、亚热带季风(广州)、干热沙漠(新疆吐鲁番)、沿海盐雾(厦门)等,避免因环境差异导致的降解机制偏差。

其次是试样的摆放方式:需模拟材料的实际安装角度,如户外建筑用塑料件通常朝南45度摆放(接收最多的紫外线辐射),汽车外饰件则按车身朝向固定角度。同时,试样应避免相互遮挡,确保均匀暴露于环境因子中。

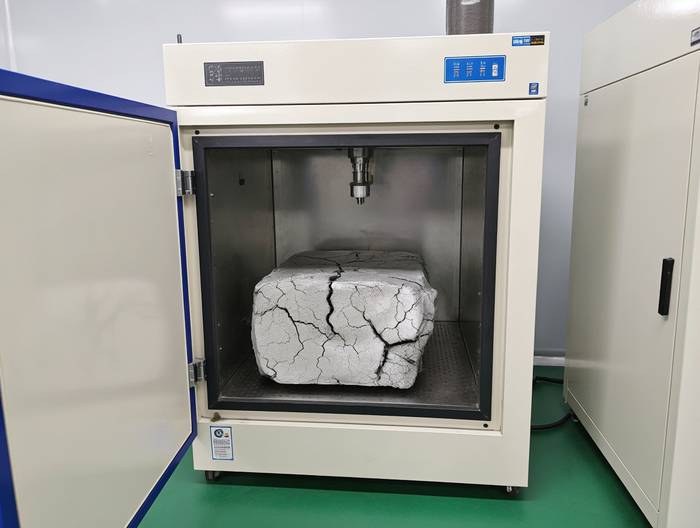

试验周期的规划需覆盖材料的关键老化阶段:通常前6个月每月取样测试,之后每3个月一次,1年后每6个月一次,直至材料性能下降至失效阈值(如拉伸强度保留率低于50%)。定期取样能捕捉老化的动态过程,为后续数据拟合提供连续的性能变化曲线。

环境数据的同步监测至关重要:需实时记录试验地点的温度(最高、最低、平均)、相对湿度、紫外线辐照量(UV-A、UV-B强度)、盐雾浓度等参数,这些数据将作为加速老化试验的“参考基准”,用于调整加速因子的环境变量。

实验室加速老化的变量控制

实验室加速老化需基于自然环境的关键因子进行强化,但需严格控制变量,避免引入新的降解机制。首先是环境因子的选择:需识别自然老化中的主导因子——如户外材料的主导因子是紫外线辐射+湿热循环,汽车内饰件则是温度+湿度+挥发性有机物(VOC)。例如,对于聚乙烯(PE)户外材料,加速试验应优先强化紫外线辐照(采用氙灯或紫外灯)和温度循环(40℃~80℃),而非单纯提高温度。

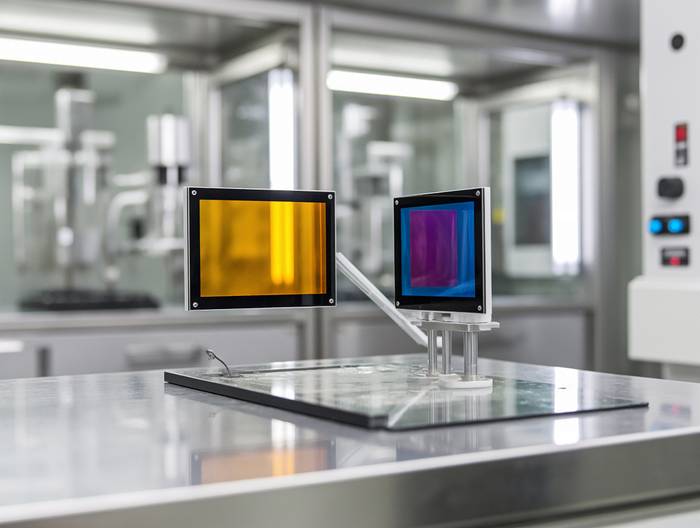

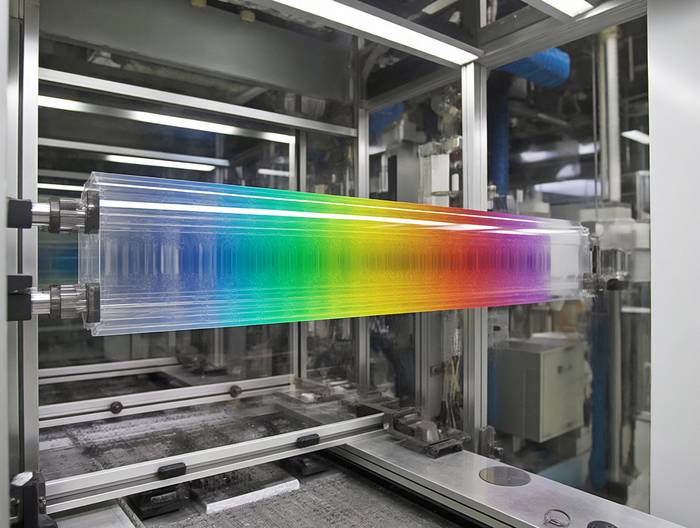

紫外线辐照的强化需匹配自然环境的光谱分布:氙灯试验箱需加装滤光片(如Daylight Filter)模拟太阳光的紫外光谱,避免短波长紫外线(<290nm)导致材料发生异常光降解。温度的强化需控制在材料的玻璃化转变温度(Tg)以下——如PVC的Tg约80℃,加速试验温度应不超过60℃,否则会导致材料软化变形,偏离自然老化的力学性能变化规律。

湿度与盐雾的控制需模拟自然环境的循环规律:例如,热带湿热环境的加速试验可采用“8小时光照+4小时冷凝”的循环(模拟白天高温高湿、夜间冷凝的自然过程),盐雾试验则需按自然盐雾浓度的2~3倍强化(如自然浓度为50mg/m³,加速试验用100~150mg/m³),避免过高浓度导致材料发生快速腐蚀,而非自然的缓慢盐雾老化。

相关性指标的选择

相关性指标是连接自然与加速老化的“桥梁”,需满足三个条件:一是能准确反映材料的老化程度,即指标变化与降解机制直接相关;二是具有良好的可测性和重复性,避免因测试误差影响相关性分析;三是在自然和加速老化中呈现一致的变化趋势(如均单调下降或上升)。

常用的力学性能指标包括拉伸强度保留率、断裂伸长率保留率、冲击强度保留率——这些指标直接关联材料的使用功能,如汽车保险杠的断裂伸长率下降会导致碰撞时易碎裂。例如,聚丙烯(PP)自然老化1年后拉伸强度保留率为85%,加速老化1000小时后保留率也为85%,则两者在该指标上具有相关性。

外观与化学指标也是重要补充:色差(ΔE)用于评价材料的光老化变色(如汽车面漆的泛黄),羰基指数(通过FTIR测试)用于定量分析光氧降解产生的羰基基团——若自然老化中羰基指数随时间线性增加,加速老化中也呈现相同的线性关系,则说明两者的光氧降解机制一致。

需避免选择对环境因子不敏感的指标:如密度,多数高分子材料老化过程中密度变化很小,无法有效区分不同老化阶段的差异,不适合作为相关性指标。

数据拟合与模型建立

数据拟合是将自然与加速老化数据关联的核心步骤,需根据主导老化因子选择合适的模型。对于温度主导的热氧老化,常用Arrhenius模型:k = A·exp(-Ea/(R·T)),其中k为老化速率常数,A为指前因子,Ea为活化能,R为气体常数(8.314J/(mol·K)),T为绝对温度。通过自然老化的温度数据(T自然)和加速老化的温度数据(T加速),可计算加速因子AF = k加速/k自然 = exp(-Ea/R·(1/T加速 - 1/T自然))。

对于紫外线辐照主导的光氧老化,常用幂函数模型:Y = B·H^n,其中Y为性能保留率,H为紫外线辐照量(kJ/m²),B为常数,n为辐照指数。例如,自然老化中紫外线辐照量H自然=1000 kJ/m²时性能保留率为80%,加速老化中H加速=10000 kJ/m²时保留率也为80%,则AF=H自然/H加速=0.1,即加速10倍。

对于多因子叠加的老化(如温度+光照+湿度),需采用多变量回归模型:Y = C·T^a·H^b·RH^c,其中RH为相对湿度,a、b、c为各因子的指数,C为常数。通过自然老化的多因子数据和加速试验的多因子数据,利用最小二乘法拟合模型参数,可建立多因子下的相关性模型。

模型建立后需验证其拟合优度(如决定系数R²):R²越接近1,说明模型对数据的解释能力越强。例如,若Arrhenius模型的R²=0.95,则说明温度因子能解释95%的老化速率变化,模型可靠。

验证的统计方法

统计验证是判断模型可靠性的关键,常用方法包括相关性分析、显著性检验和残差分析。皮尔逊相关系数(r)用于衡量自然与加速老化数据的线性相关程度:r∈[0.8,1]为强相关,r∈[0.5,0.8]为中等相关,r<0.5为弱相关。例如,自然老化拉伸强度保留率与加速老化保留率的r=0.92,说明两者线性相关性很强。

显著性检验用于判断模型参数的可靠性:t检验用于检验单个参数(如Arrhenius模型的Ea)是否显著不为0,F检验用于检验整个模型的显著性(如多因子模型是否比单因子模型更优)。若t检验的p值<0.05,则说明该参数对模型有显著贡献;若F检验的p值<0.05,则说明模型整体显著。

残差分析用于检查模型的拟合误差:残差是观测值与模型预测值的差值,若残差随机分布在0附近且无明显趋势(如线性或周期性),说明模型没有系统误差。例如,自然老化数据的残差在±5%范围内随机分布,说明模型能准确预测加速老化结果。

常见误区与修正策略

误区一:加速因子过大导致降解机制变化。例如,将聚丙烯(PP)加速试验温度提高到100℃(远超其Tg=80℃),导致材料发生热降解,而自然环境中是光氧降解,此时相关性完全失效。修正策略:通过FTIR测试羰基指数和热重分析(TGA)的热分解温度,对比自然与加速老化的化学结构变化——若两者羰基指数增长趋势一致且热分解温度无明显差异,则说明降解机制一致。

误区二:选择对环境因子不敏感的指标。例如,用密度作为相关性指标,而PP老化过程中密度仅从0.90g/cm³变为0.91g/cm³,无法区分老化程度。修正策略:优先选择与主导降解机制直接相关的指标——如光氧老化选羰基指数和色差,热氧老化选拉伸强度和冲击强度。

误区三:试验设计不规范导致数据偏差。例如,自然老化试样摆放角度为90度(垂直地面),而加速试验中为45度,导致紫外线接收量不同。修正策略:严格按照材料实际使用场景设计试验参数,自然与加速试验的试样摆放角度、环境因子(如紫外线光谱、温度循环)需保持一致。

相关服务