高分子材料老化试验中自然老化暴露周期对力学性能衰减规律

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

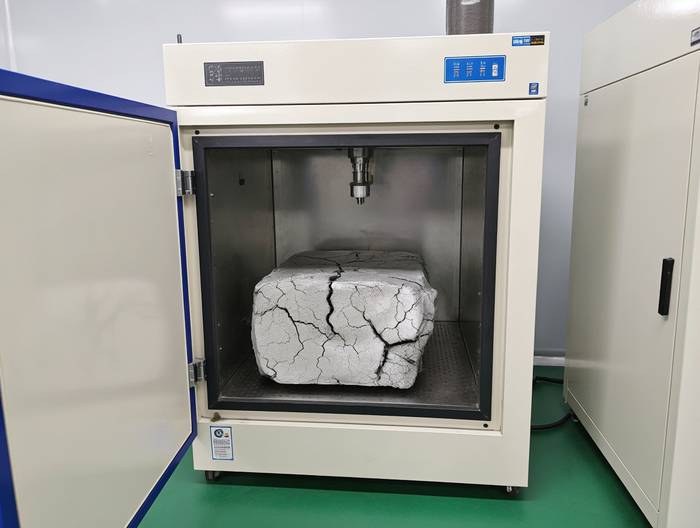

自然老化试验是高分子材料环境适应性评估的核心方法,其暴露周期的设计直接关联力学性能衰减规律的准确性——从短期的表面交联到长期的分子链彻底降解,不同周期下拉伸强度、断裂伸长率等指标的变化既反映温度、紫外线、湿度等环境因子的累积效应,也决定材料使用寿命预测的精度。本文围绕暴露周期的时间维度(短期、中期、长期),结合具体环境场景与实测数据,系统解析自然老化中力学性能的衰减特征,为试验设计与性能评估提供实用参考。

自然老化暴露周期的定义与设计逻辑

自然老化暴露周期指材料在真实环境中持续暴露的时间跨度,通常按环境因子的累积效应划分为短期(≤1年)、中期(1-5年)与长期(>5年)三类。设计周期时需优先考虑环境变量的重复性:比如热带地区(如海南)紫外线年辐射量达6000 MJ/m²,周期可按3个月为单位拆分,以捕捉强紫外线的累积效应;而温带地区(如山东)紫外线年辐射量约3000 MJ/m²,周期可延长至6个月,避免过度拆分导致的数据波动。

周期设计还需匹配材料的使用场景:户外建材(如塑料门窗)需覆盖长期周期(>5年),因为其使用寿命可达20年;而一次性包装材料仅需短期周期(≤6个月),对应1-2年的使用期限。同时,周期划分要兼顾“阶段特征”——短期关注“表面老化启动”,中期捕捉“内部渗透拐点”,长期跟踪“降解极限”。

跨区域周期的等效性需注意:华南地区1年的紫外线累积量相当于华北地区1.5年,因此对比不同地区数据时,需将周期转换为“环境因子积分剂量”(如紫外线总辐射量、温度累积值),避免直接按时间长度比较导致的偏差。

力学性能衰减的核心指标与测试逻辑

高分子材料老化后的力学性能衰减,核心通过四大指标反映:拉伸强度(分子链抗破坏能力)、断裂伸长率(韧性与变形能力)、冲击强度(抗冲击载荷能力)、弯曲模量(刚性与抗弯曲能力)。测试需遵循国家标准:拉伸强度按GB/T 1040.1-2018(哑铃型试样),冲击强度按GB/T 1843-2008(简支梁冲击),弯曲模量按GB/T 9341-2008(三点弯曲)。

指标与老化机制的关联是测试关键:拉伸强度下降源于分子链断裂(如聚乙烯的C-C键断裂);断裂伸长率下降因分子链滑动受阻(PVC增塑剂迁移);冲击强度下降是弹性相降解(ABS中丁二烯相破坏);弯曲模量上升则是脆化导致的刚性增加。

测试需关注样品代表性:短期测表面与内部差异(如0.5mm表层 vs 内部),中期测整体均匀性,长期用切片法测不同深度的性能,确保数据反映真实老化状态。

短期暴露周期(≤1年)的力学性能衰减特征

短期暴露(3个月、6个月、1年)以“表面老化”为主:紫外线先作用于表面,引发分子链交联,部分材料拉伸强度会“初期上升”——比如华南地区3个月的低密度聚乙烯(LDPE),拉伸强度从15 MPa升至16 MPa(+6.7%)。但交联仅发生在0.1-0.3mm表层,内部未受影响。

断裂伸长率是短期最敏感指标:聚丙烯(PP)在华北暴露6个月,断裂伸长率从300%降至220%(-26.7%)。即使拉伸强度未降,韧性已因表面交联阻碍分子链滑动而下降。

冲击强度短期波动小:ABS在西南暴露1年,冲击强度从18 kJ/m²降至16 kJ/m²(-11.1%),因短期老化未渗透到内部弹性相(丁二烯相)。

短期拐点在6-12个月:当表面交联层超过0.5mm,内部开始降解,拉伸强度从升转降——PVC在华东暴露9个月,拉伸强度从25 MPa降至23 MPa(首次明显下降);断裂伸长率降幅从6个月的20%扩大至12个月的35%,标志老化向内部渗透。

中期暴露周期(1-5年)的力学性能衰减规律

中期(1-5年)是“累积降解主导”:表面老化渗透至内部(>1mm),分子链断裂超交联,拉伸强度“持续下降”——PP在华北暴露2年,拉伸强度从30 MPa降至22.5 MPa(-25%);3年降至18 MPa(-40%)。前2年降幅更快(年降12.5%),后3年略缓(年降8%),因部分稳定分子链保留。

断裂伸长率加速衰减:PVC在华南暴露3年,断裂伸长率从100%降至40%(-60%);5年降至25%(-75%)。分子链降解+增塑剂完全迁移,导致韧性几乎丧失。

弯曲模量唯一上升:高密度聚乙烯(HDPE)在华中暴露2年,弯曲模量从800 MPa升至1000 MPa(+25%);4年升至1200 MPa(+50%)。上升源于脆化——材料越脆,抗弯曲变形能力越强,但抗冲击下降。

中期临界点在2-3年:老化深度超2mm(5mm试样),内部与表面老化均匀,数据离散性减小——PP暴露2年前,拉伸强度变异系数(CV)为8%;2年后CV降至4%。此临界点是寿命预测关键:若2年降幅30%,寿命或不超10年。

长期暴露周期(>5年)的力学性能衰减趋势

长期(>5年)是“彻底降解”:分子链严重断裂,拉伸强度降至初始50%以下——ABS在西南暴露6年,拉伸强度从40 MPa降至16 MPa(-60%);8年降至12 MPa(-70%)。有效分子链长度仅为初始30%,抗拉伸能力大幅丧失。

断裂伸长率几乎“归零”:LDPE在华南暴露7年,断裂伸长率从400%降至8%(-98%);10年降至5%,无法承受变形——手折试样直接折断,无塑性变形。

冲击强度降至极低:PVC在华北暴露6年,冲击强度从10 kJ/m²降至3 kJ/m²(-70%);9年降至2 kJ/m²(-80%),无法满足户外要求(如垃圾桶需≥5 kJ/m²)。

长期衰减速率平缓:PP暴露5年后,年降从8%降至5%。剩余分子链为“稳定段”(含苯环等抗降解结构),因此衰减变慢,但材料已无实用价值。

环境因子对周期衰减的调制作用

温度调制短期衰减:海南(年平均25℃)的PVC,3个月拉伸强度降幅10%;山东(17℃)仅5%。温度加速分子运动,加剧降解。

湿度调制中期衰减:PET在华南(湿度80%)暴露3年,拉伸强度从50 MPa降至30 MPa(-40%);西北(40%湿度)降至38 MPa(-24%)。湿度引发水解断裂酯键,高湿地区衰减更快。

紫外线主导长期衰减:聚碳酸酯(PC)在青藏高原(紫外线7000 MJ/m²/年)暴露6年,拉伸强度从60 MPa降至24 MPa(-60%);东北(3500 MJ/m²/年)降至36 MPa(-40%)。紫外线光子能量(3.1 eV)断裂C-O键,长期累积下高紫外线地区衰减更重。

协同效应放大衰减:海南的“高温+高湿+高紫外线”组合,LDPE3个月拉伸强度降幅10%,是单一高紫外线(青藏6%)或高湿度(西南4%)的2倍。多因子叠加加速分子链破坏。

暴露周期设计对试验结果的影响

周期过短会低估衰减:用6个月数据测PP,得出降幅10%,但1年实际降20%,若预测10年寿命会高估2倍。短期表面交联掩盖内部降解,数据偏乐观。

周期过长浪费资源:测试室内托盘(寿命5年)若设计10年周期,不仅增加成本(年测试费1万),还延误上市。覆盖使用期限即可。

周期过粗错过拐点:将中期划分为1、3、5年,忽略2年临界点,会误以为衰减线性(年降13.3%),但实际2年是加速点(年降12.5%→7.5%),导致预测偏差。

周期需匹配环境:测试中东建材(高温高紫外线),需按季度划分周期——夏季(6-8月)温度45℃,紫外线占全年40%,季度周期能捕捉夏季强衰减。若用年度周期,会平均化高衰减,数据不准确。

相关服务