寒区冻土建筑材料力学性能测试的低温力学特性分析

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

寒区工程建设中,冻土作为核心建筑材料,其力学性能随温度降低呈现显著非线性变化,直接影响结构安全性与耐久性。低温环境下,冻土材料的冻胀、融沉、强度衰减等特性复杂,需通过系统力学性能测试揭示其内在规律——这既是寒区工程设计的关键依据,也是解决冻土区建筑病害的核心前提。本文结合低温力学测试技术与实际工程案例,深入分析冻土建筑材料在负温环境下的力学特性及影响机制。

寒区冻土建筑材料的低温环境适配性需求

寒区通常指年平均气温低于0℃、冬季最低气温可达-40℃的区域,我国东北三江平原、西北新疆阿勒泰及青藏高原均属此类。这些地区的建筑材料需长期承受“负温持续作用+反复冻融循环”的双重考验:比如黑龙江某农村房屋地基采用粉质黏土,因未考虑低温冻胀,冬季地基冻胀导致墙体开裂达15mm;青藏公路部分路段因路基冻土融沉,路面下沉超过20cm。这些问题的根源在于,常规建筑材料的力学模型未涵盖低温下“冰-土相互作用”——当温度降至冰点以下,土中自由水结冰膨胀,不仅改变材料内部结构,还会产生额外冻胀力,直接威胁结构稳定性。因此,冻土建筑材料必须通过低温力学测试,验证其在目标负温下的性能稳定性,确保与环境需求适配。

以寒区路基工程为例,填料需同时满足“低温强度”与“抗冻胀”双重要求:若填料强度不足,会因车辆荷载导致路基变形;若抗冻胀性能差,冬季冻胀会顶起路面,夏季融沉又会导致路面凹陷。这种“矛盾性需求”只有通过低温力学测试才能平衡——比如通过测试不同负温下的强度与冻胀率,选择“强度足够、冻胀率低”的填料组合。

低温力学性能测试的核心指标与试验设计

冻土建筑材料的低温力学性能测试需围绕“强度-变形-耐久性”三大核心展开,关键指标包括:抗压强度(反映材料承受竖向荷载的能力)、抗折强度(反映弯曲荷载下的抵抗能力)、冻胀率(反映负温下的体积膨胀程度)、弹性模量(反映材料的刚度特性)、冻融循环后的强度保留率(反映耐久性)。

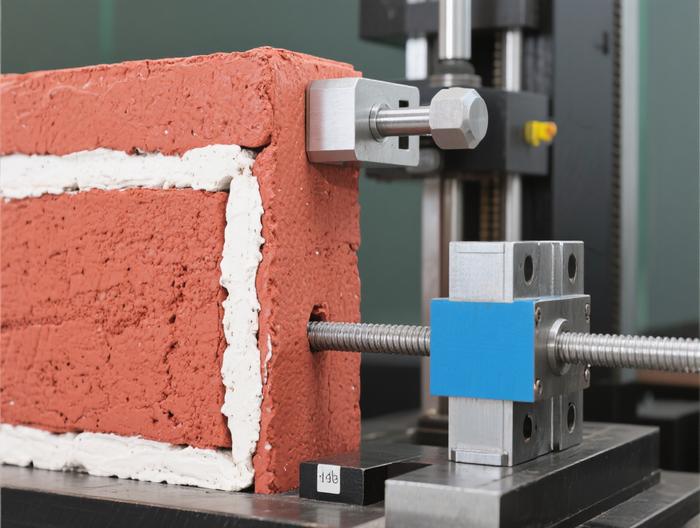

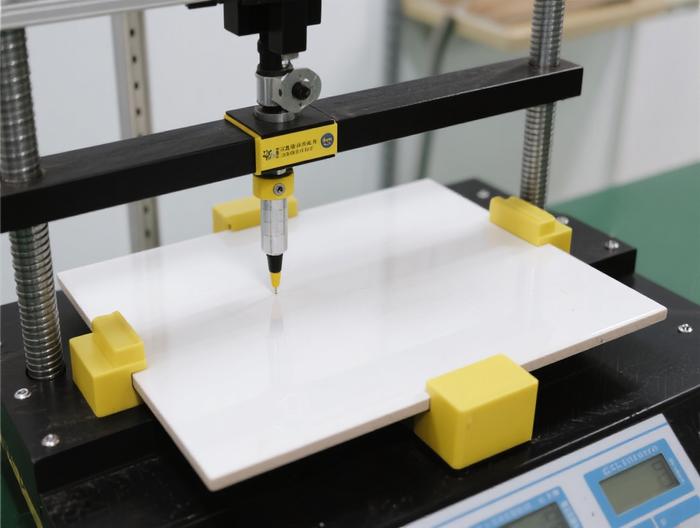

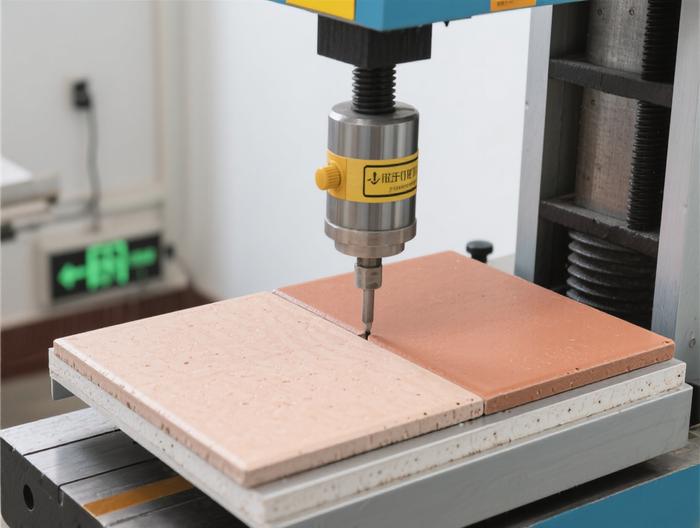

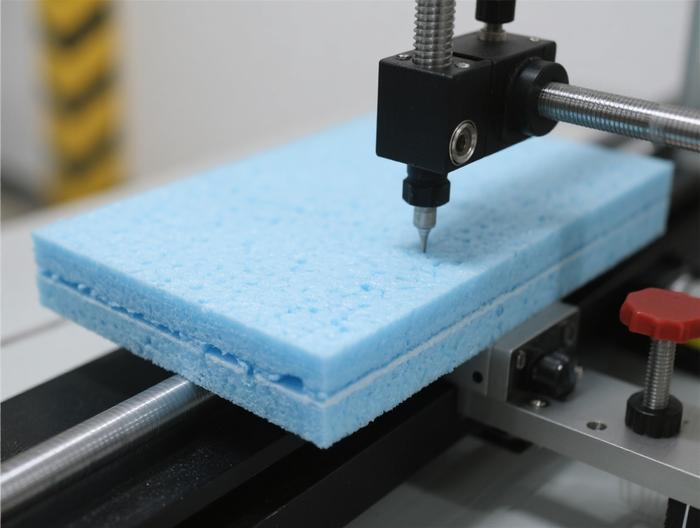

试验设计需严格控制“温度变量”——通常选取-5℃、-10℃、-20℃、-30℃四个典型负温梯度(覆盖我国大部分寒区的冬季温度范围)。试样制备分为“重塑冻土”与“原状冻土”两类:重塑冻土需模拟工程中的压实过程(比如按95%压实度制备),原状冻土则直接取自工程现场(比如青藏铁路沿线的冻土芯),两者对比可揭示压实工艺对低温性能的影响。测试设备需具备“低温环境舱+精准加载系统”:比如低温万能试验机可在-40℃环境下施加静载,冻胀仪可实时监测试样在负温下的体积变化,而动弹模量测试仪则用于评估动载(比如车辆行驶)下的性能。

需注意的是,试验前需对试样进行“恒温预处理”——将试样放入目标温度的恒温箱中静置24小时,确保试样内部温度均匀(避免表面结冰、内部未冻导致的误差)。此外,试样需用密封膜封装,防止测试过程中水分流失(水分减少会导致冰晶体数量下降,高估强度)。

负温下冻土材料的强度特性演变规律

负温环境下,冻土材料的强度随温度降低呈现“先快速上升、后趋于平缓”的规律——以青藏铁路沿线的原状粉质黏土试样为例,当温度从-5℃降至-15℃时,抗压强度从1.2MPa升至3.8MPa,增幅达217%;而当温度从-15℃降至-25℃时,强度仅升至4.1MPa,增幅缩小至7.9%。这种变化的核心机制是:温度越低,土中自由水结冰比例越高,冰晶体作为“骨架”将土颗粒胶结在一起,增强结构整体性;但当温度低于-20℃后,剩余自由水含量极低,冰晶体的“增强效应”趋于饱和,强度增长放缓。

强度特性还与“破坏形式”密切相关:-5℃下的试样破坏时会出现明显塑性变形(比如试样被压成“鼓形”),而-20℃下的试样则直接发生“劈裂破坏”(无明显变形,瞬间断裂)——这是因为低温下冰晶体的脆性增加,土颗粒间的联结从“柔性”转为“刚性”。此外,含水量对强度的影响呈“抛物线”规律:当含水量低于塑限(比如某粉土塑限为18%),水分结冰的“胶结作用”主导,强度随含水量增加而上升;当含水量超过塑限,过多的自由水结冰膨胀会破坏土颗粒间的联结,导致强度下降——比如含水量25%的试样,-10℃下的抗压强度比含水量15%的试样低40%。

低温环境下冻土材料的变形特性与冻胀机制

冻土材料的低温变形以“冻胀”为核心,其本质是“水分迁移+冰晶体生长”的结果:当温度降至冰点以下,土中自由水首先在颗粒间隙结冰,形成“初始冰晶体”;随着温度进一步降低,未冻水会向冰晶体迁移(受浓度梯度驱动),导致冰晶体不断长大,挤压土颗粒,最终引发体积膨胀。

冻胀变形具有“不可逆性”——即使温度回升至0℃以上,冰晶体融化,土颗粒也无法完全恢复原位置,会形成“孔隙”,导致材料密实度下降。反复冻融循环会加剧这种不可逆变形:比如某东北公路的路基填料(粉土),经历5次冻融循环后,体积膨胀率从第一次的3%升至第5次的8%,而抗压强度则下降了50%。

土质类型对冻胀的影响显著:粉土(颗粒直径0.005-0.075mm)的比表面积大,能吸附大量水分,冻胀率可达5%-10%;砂土(颗粒直径>0.075mm)的孔隙大,水分易渗透,冻胀率仅1%-3%;黏土(颗粒直径<0.005mm)的孔隙小,水分迁移困难,冻胀率约2%-4%。因此,寒区工程中通常优先选用砂土作为路基填料,以减少冻胀病害。

冻土材料低温力学性能的关键影响因素分析

除温度外,冻土材料的低温力学性能还受四大因素影响:一是“土质”——颗粒级配越均匀,孔隙分布越规则,冻胀越均匀,强度稳定性越好;二是“含水量”——如前所述,含水量超过塑限会导致强度下降、冻胀加剧;三是“冻融循环次数”——每一次循环都会破坏土颗粒间的联结,次数越多,性能越差;四是“荷载类型”——动载(比如车辆行驶)会加速冰晶体的破坏,导致强度下降更快:比如某寒区机场跑道的冻土基层,承受飞机动载后,-10℃下的抗压强度比静载下低25%。

以“冻融循环”为例,某实验室对原状冻土试样(青藏铁路段)进行了10次冻融循环测试:第1次循环后,强度保留率为85%;第5次循环后,保留率降至60%;第10次循环后,保留率仅为35%。这说明,寒区工程需通过“保温措施”(比如铺设聚苯乙烯保温板)减少冻融循环次数,延长材料寿命。

低温力学测试结果在工程设计中的实际应用

低温力学测试结果是寒区工程设计的“定量依据”,直接指导材料选择与结构设计。比如:

1、路基填料设计:根据冻胀率测试结果,选择冻胀率<3%的砂土作为填料,并确定压实度(比如96%)——某青藏公路段采用此设计后,路基冻胀量从原来的15cm降至5cm,路面病害率减少了70%。

2、地基保温层设计:根据冻土试样的导热系数测试结果,设计保温层厚度——比如黑龙江某住宅地基,采用20cm厚的聚苯乙烯保温板(导热系数0.038W/(m·K)),将地基温度维持在-2℃以上,避免了冻胀导致的墙体开裂。

3、路面材料设计:根据抗折强度测试结果,确定沥青混凝土的配合比——比如某东北城市的快速路,采用“70号沥青+玄武岩集料”,-10℃下的抗折强度达1.8MPa,比常规沥青混凝土高30%,有效减少了路面裂缝。

测试过程中需规避的误差来源与质量控制

低温力学测试的误差主要来自三个方面:一是“温度均匀性”——若试样内部温度不一致(比如表面-10℃,内部-5℃),会导致冰晶体分布不均,测试结果偏差可达20%;解决方法是延长恒温预处理时间(从24小时增至48小时),并使用温度传感器监测试样内部温度。二是“试样封装”——若密封膜破损,试样水分流失,会导致冻胀率低估、强度高估;需在封装后进行“渗水测试”(将试样浸入水中24小时,检查是否漏水)。三是“加载速率”——加载过快会导致试样脆性破坏提前,低估强度;需根据材料类型选择加载速率(比如黏土的加载速率为0.5mm/min,砂土为1mm/min)。

质量控制还需注重“平行试样”——每个温度梯度至少制备3个平行试样,测试结果取平均值,减少随机误差。比如某实验室对-10℃下的粉土试样进行测试,3个平行试样的抗压强度分别为2.1MPa、2.3MPa、2.2MPa,平均值为2.2MPa,变异系数仅4.5%,结果可靠性高。

相关服务