建筑材料力学性能测试中不同实验室间的结果比对与偏差分析

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

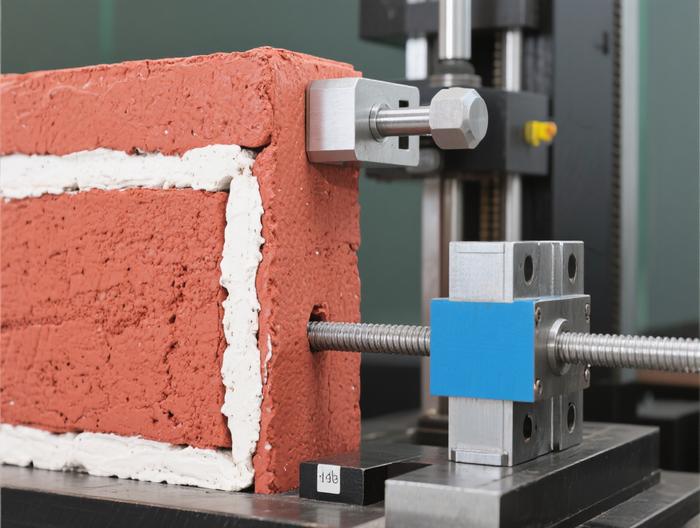

建筑材料力学性能测试是工程质量管控的核心环节,其结果直接影响结构设计、施工验收与安全评估。然而,不同实验室因设备、人员、环境等差异,常出现测试结果不一致的情况——比如同批混凝土试块,甲实验室测抗压强度为40MPa,乙实验室可能仅36MPa。这种偏差若未及时分析,可能导致工程决策失误(如误判材料是否合格)。因此,实验室间结果比对与偏差分析成为验证测试可靠性、定位问题根源的关键手段,是建筑材料测试质量保证体系的重要组成部分。

实验室间比对的核心目的与实施前提

实验室间比对并非“比拼优劣”,而是通过多实验室对同一批均匀样品的测试,验证结果的一致性与溯源性。其核心目的有三:一是确认实验室自身能力(比如新成立的实验室通过比对证明其结果可信);二是发现潜在的测试偏差(比如长期依赖某设备的实验室,通过比对发现设备校准失效);三是为工程争议提供技术依据(比如甲乙方对材料性能有分歧时,第三方比对结果可作为仲裁参考)。

比对的有效性需建立在两个前提上:首先是样品均匀性。若样品本身性能差异大(比如混凝土试块浇筑时振捣不均),比对结果的偏差会被误判为实验室问题——因此,比对样品需通过“均匀性检验”(如随机抽取10%样品测试,相对标准偏差≤5%视为均匀)。其次是标准方法统一。所有参与实验室必须采用同一国家/行业标准(比如混凝土抗压用GB/T 50081-2019),若某实验室用了非标方法(比如自行简化养护流程),比对结果将失去意义。

影响比对结果的关键变量识别

设备性能是最易被忽视的偏差源。比如压力试验机的示值误差:若试验机未定期校准(国家要求每年1次),其显示的压力值可能与实际值偏差5%以上——某实验室曾因试验机示值偏高,导致混凝土强度测试结果比真实值高8%。此外,设备的稳定性也很重要:比如电子万能试验机的加载系统若有卡顿,会导致加荷速度波动,影响钢筋拉伸试验的屈服强度结果。

人员操作的规范性直接决定偏差大小。以混凝土抗压试验为例,标准要求加荷速度控制在0.3-0.5MPa/s,但部分试验人员为节省时间,会无意识地加快加荷速度——研究表明,加荷速度每提高1倍,混凝土强度测试结果会偏高10%-15%。再比如钢筋断后伸长率测试,若人员未按标准在试样上划“标距线”(要求用小冲床或模板,不能用钢笔),会导致标距测量误差,进而使伸长率偏差达2%-3%。

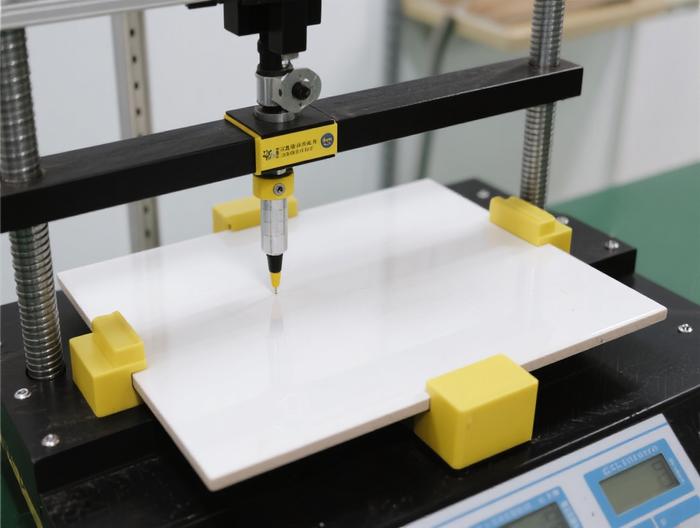

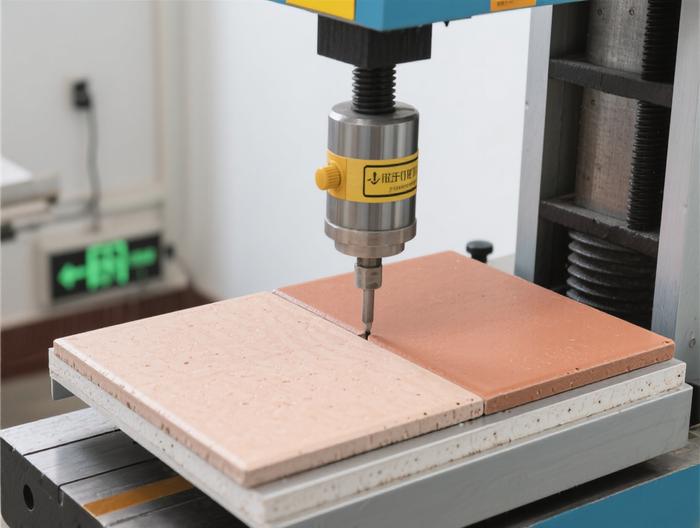

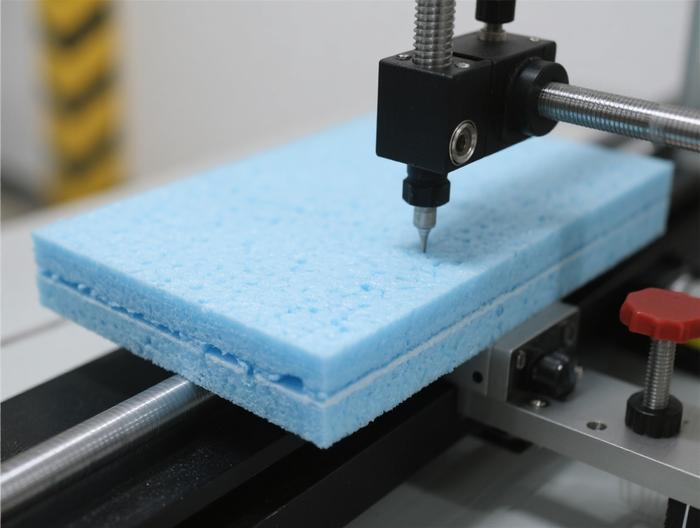

环境条件对部分材料的影响显著。混凝土养护室的温湿度是典型变量:GB/T 50081要求养护温度20±2℃、相对湿度≥95%,若某实验室养护室湿度仅80%,混凝土试块表面会失水干燥,强度发展速率降低——7天强度可能比标准养护条件低15%,28天强度低10%。再比如保温材料导热系数测试,环境温度需控制在23±2℃,若实验室未对测试室降温,环境温度达28℃,会导致导热系数结果偏高5%-8%(因为材料内部热传导加快)。

偏差分析的常用方法与数据处理逻辑

Z值评分法是最常用的比对结果评价工具,适用于“无参考值”的多实验室比对。其计算公式为:Z=(实验室结果-中位值)/标准化四分位距(或稳健标准偏差)。判断标准为:|Z|≤2表示结果满意(与多数实验室一致);2<|Z|<3表示结果有问题(需排查原因);|Z|≥3表示结果不满意(存在严重偏差)。比如某实验室测混凝土抗压强度为38MPa,比对中位值为40MPa,稳健标准偏差为1.5MPa,计算得Z=-1.33,结果属于“满意”。

En值法更适合“有参考值”的比对(比如牵头实验室用基准设备测出参考值)。公式为:En=|实验室结果-参考值|/√(U₁²+U₂²),其中U₁是实验室的扩展不确定度(由设备、人员、环境等因素合成),U₂是参考实验室的扩展不确定度。若En≤1,说明实验室结果与参考值一致;若En>1,则需分析偏差原因。比如某实验室测钢筋屈服强度为420MPa,参考值为415MPa,U₁=3MPa,U₂=2MPa,计算得En=5/√(9+4)=1.38,结果“不符合要求”。

数据处理时需先剔除异常值——常见方法是格拉布斯检验(Grubbs’ Test)。比如10个实验室的混凝土强度结果为:38、39、40、40、41、41、42、42、43、35(单位:MPa),其中35MPa明显偏离其他值。计算得格拉布斯统计量G=(40-35)/1.87≈2.67(中位值40MPa,标准偏差1.87MPa),若显著性水平α=0.05,临界值为2.176,因此35MPa需剔除。剔除后重新计算中位值(40.5MPa)与标准偏差(1.5MPa),再进行Z值评价,结果更准确。

降低实验室间偏差的实操策略

设备的定期校准与核查是基础。实验室需建立“设备校准计划”:强制检定类设备(如压力试验机、温度计)按国家要求每年送检;非强制检定设备(如电子天平)需自行或委托校准机构定期校准。此外,还需做“期间核查”——比如每月用标准测力仪检查压力试验机的示值误差,若误差超过0.5%(标准要求),需立即重新校准。

人员培训需聚焦“操作细节”。比如针对混凝土加荷速度控制,可通过“模拟训练”让人员熟练掌握:用试验机加载至某压力值,要求在规定时间内完成(比如从0加载到40MPa,需80-133秒),反复练习直到误差≤5%。再比如钢筋拉伸试验的“速率控制”,可在试验机上贴“速率对照表”(如钢筋直径20mm时,拉伸速率≤20mm/min),避免人员凭经验操作。

统一试验流程是减少偏差的关键。实验室需制定“作业指导书(SOP)”,将标准中的“原则性要求”转化为“可操作的步骤”。比如混凝土抗压试验的SOP需明确:“试块取出后,用干毛巾擦干表面水分→放置在试验机下压板中心,保证上下压板与试块垂直→启动加载,用秒表监控加荷速度,每10秒记录一次压力值→当压力达到峰值后,停止加载,记录破坏荷载”。SOP需定期更新(比如标准修订后1个月内更新),并组织人员学习。

内部质量控制(IQC)是预防偏差的重要手段。实验室可采用“盲样测试”:每月从外部购买均匀性好的标准样品(如混凝土标准试块、钢筋标准试样),由未参与样品制备的人员测试,对比结果与参考值的偏差——若偏差超过允许范围(如混凝土强度偏差≤3%),需立即排查问题(比如设备是否校准、人员是否违规操作)。此外,还可开展“人员比对”:让2名人员测同一批样品,若结果偏差超过2%,需重新培训。

相关服务