建筑材料力学性能测试中的弹性模量与强度的关联性研究

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

建筑材料的力学性能是保障工程结构安全与耐久性的核心依据,其中弹性模量(反映材料抵抗变形的能力)与强度(材料承受破坏的极限能力)是两项最基础却又易被混淆的指标。在实际测试与工程应用中,二者并非孤立存在——弹性模量的变化往往早于强度失效的信号,而强度的高低也会反向约束弹性模量的有效范围。深入研究两者的关联性,不仅能优化力学性能测试的效率(如通过弹性模量预判强度趋势),更能为结构设计提供更精准的参数匹配逻辑,避免因单一指标误判导致的工程风险。

弹性模量与强度的核心概念边界

弹性模量(E)的定义源于材料力学的线弹性阶段——当材料承受的应力未超过比例极限时,应力(σ)与应变(ε)呈线性关系,弹性模量即为该直线的斜率(E=σ/ε)。它本质反映的是材料“抵抗弹性变形”的能力:比如钢材的弹性模量约200GPa,意味着每产生1‰的应变,需承受200MPa的应力;而混凝土的弹性模量约30GPa,相同应变下所需应力仅为钢材的1/7。

强度则是材料“承受极限载荷而不破坏”的能力,根据受力形式不同可分为抗拉强度(σ_t)、抗压强度(σ_c)、抗折强度等。以混凝土为例,其立方体抗压强度(f_cu)是工程中最常用的强度指标,代表边长150mm的立方体试块在标准养护下28天所能承受的最大压应力;而钢筋的抗拉强度(f_y)则是其屈服阶段的临界应力,一旦超过此值,钢筋会进入塑性变形阶段。

两者的核心差异在于:弹性模量是“变形特性指标”,描述材料在未破坏状态下的变形抵抗能力;强度是“破坏特性指标”,描述材料即将破坏时的极限承载能力。但这种差异并非绝对——当材料进入非线性阶段(如混凝土的裂缝发展期),弹性模量会随应力增加而逐渐下降,而强度则是这个下降过程的终点。

力学性能测试中的指标联动逻辑

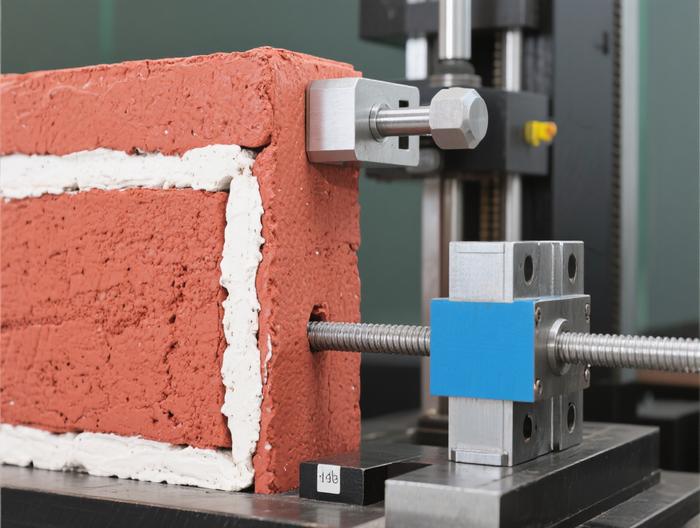

在建筑材料的标准测试流程中,弹性模量与强度的测试往往具有“同试样、同条件、同设备”的联动性。以混凝土为例,GB/T 50081-2019《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:当测试混凝土的弹性模量时,需使用与抗压强度测试相同尺寸的试块(150mm×150mm×300mm的棱柱体),且需先完成抗压强度测试,再根据抗压过程中的应力-应变曲线计算弹性模量。

这种联动设计的原因在于:弹性模量的准确性依赖于“线弹性阶段的应力-应变数据”,而如果试块的强度不符合标准要求(如离散性过大),其应力-应变曲线的线性段会出现扭曲——比如某批混凝土试块的抗压强度比设计值低20%,其弹性模量测试结果可能比真实值低15%~25%,因为试块内部的孔隙率更高,线弹性阶段的应力传递效率更低。

反过来,弹性模量的测试数据也能辅助验证强度测试的可靠性。比如钢材的弹性模量是相对稳定的(约200GPa±5%),如果某批钢筋的弹性模量测试结果偏离此范围超过10%,则说明试块可能存在材质不均(如成分偏析)或测试误差(如引伸计安装不当),此时对应的抗拉强度测试结果也需重新校准。

不同建筑材料的关联特征差异

钢材是典型的“弹性模量稳定、强度可变”材料——无论钢材的强度等级如何(如Q235、Q345、Q460),其弹性模量基本保持在200GPa左右。例如Q235钢的抗拉强度约370MPa,Q460钢的抗拉强度约550MPa,但两者的弹性模量差异不超过3%。这意味着:对于钢材,弹性模量是基础常数,强度是可变指标,二者的关联表现为“强度越高,材料在弹性阶段能承受的应力越大,但弹性模量不变”。

混凝土则是“弹性模量与强度正相关”的材料。根据GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》,混凝土的弹性模量E_c可通过抗压强度f_cu计算:E_c=4.74×10³×√f_cu(f_cu单位为MPa)。比如C30混凝土的f_cu=30MPa,E_c≈3.0×10⁴MPa;C50混凝土的f_cu=50MPa,E_c≈3.8×10⁴MPa——强度提高67%,弹性模量提高27%。这种关联的本质是:混凝土的强度取决于水泥石的胶结力与骨料的界面粘结力,而弹性模量则取决于这些力的“传递效率”——强度越高,水泥石越致密,骨料界面越牢固,线弹性阶段的应力-应变比(即弹性模量)也越高。

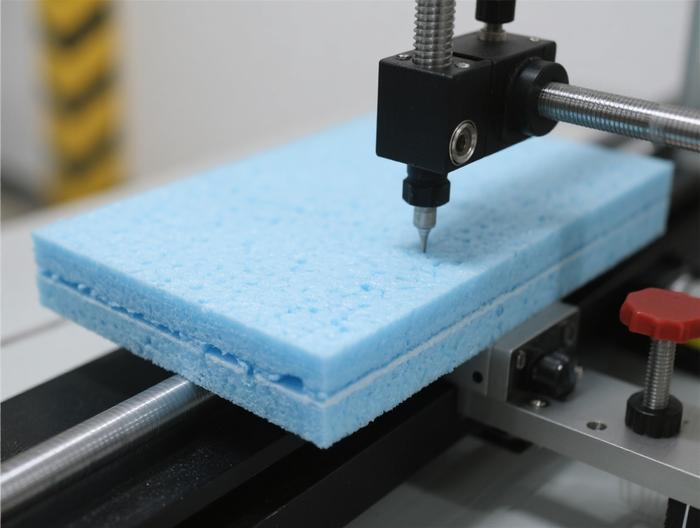

复合材料(如碳纤维增强聚合物CFRP)的弹性模量与强度关联则受“增强相含量”控制。CFRP的弹性模量主要由碳纤维的含量决定(碳纤维的弹性模量约230GPa,环氧树脂的弹性模量约3GPa),而强度则由碳纤维与树脂的粘结强度决定。比如某CFRP板的碳纤维含量为60%,其弹性模量约140GPa,抗拉强度约3000MPa;若碳纤维含量提高到70%,弹性模量会提高到160GPa,抗拉强度也会提高到3500MPa——此时二者呈同步增长的关联。

影响关联性的核心因素分析

材料的内部结构是最根本的影响因素。以混凝土为例,内部孔隙率(尤其是有害孔,孔径>200nm)的增加会同时降低弹性模量与强度:孔隙率每增加1%,弹性模量约降低3%~5%,强度约降低5%~8%。这是因为孔隙会破坏材料的连续性——应力传递时需绕过孔隙,导致线弹性阶段的应变增大(弹性模量降低),同时孔隙也是裂纹萌发的起点(强度降低)。

测试条件的变化也会干扰关联性。比如加载速率:混凝土的抗压强度随加载速率提高而增加(如加载速率从0.3MPa/s提高到3MPa/s,强度约提高15%),但弹性模量的变化仅约5%——因为加载速率过快时,试块内部的水分无法及时排出,形成“水压力”,阻碍裂纹扩展(强度提高),但线弹性阶段的应力-应变关系受水分影响较小(弹性模量变化小)。此时弹性模量与强度的关联度会下降(强度增长快于弹性模量)。

材料的老化过程会改变关联性。比如混凝土碳化——空气中的CO₂与水泥石中的Ca(OH)₂反应生成CaCO₃,导致混凝土的表面层孔隙率降低,弹性模量提高约10%~20%,但碳化也会使混凝土的抗拉强度降低约20%~30%(因为CaCO₃的脆性更大,裂纹扩展更快)。此时二者的关联从正相关变为反向变化,若仍用未碳化的关联模型预判,会导致设计误差。

工程实践中的关联性应用策略

在混凝土工程中,常用“早期弹性模量”预判“后期强度”。根据研究,混凝土浇筑后7天的弹性模量(E₇)与28天抗压强度(f_cu28)的相关性系数可达0.85以上——例如E₇=20GPa时,f_cu28约为25MPa;E₇=25GPa时,f_cu28约为35MPa。这种方法能提前14~21天判断混凝土是否满足设计要求,避免等待28天强度结果导致的工期延误。

在结构设计中,关联性用于优化材料选型。比如大跨度桥梁的主梁钢板,需同时满足“高弹性模量”(减少挠度)与“高强度”(减少钢板厚度)的要求——若选择Q460钢(弹性模量200GPa,抗拉强度550MPa),比Q235钢(弹性模量200GPa,抗拉强度370MPa)更优:相同挠度要求下,Q460钢的钢板厚度可减少约30%,降低结构自重。

在既有结构的检测中,关联性用于评估老化程度。比如某使用20年的混凝土梁,测试其弹性模量为25GPa(设计值30GPa),根据关联模型(E_c=4.74×10³×√f_cu),可计算出当前的抗压强度约为28MPa(设计值30MPa),说明强度损失约7%,需采取表面防护措施(如涂覆阻锈涂料)延缓老化。

相关服务