温度对建筑材料力学性能测试结果的影响及应对措施

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

温度是建筑材料力学性能测试中易被忽视却影响显著的环境因素。无论是混凝土的抗压强度、钢材的屈服强度,还是高分子材料的弹性模量,测试温度的微小波动都可能导致结果偏差,进而影响建筑结构设计的安全性与可靠性。本文将从不同材料的具体影响、内在机制及实际应对措施展开,为规范测试流程、提升结果准确性提供参考。

温度对混凝土力学性能的影响

混凝土的力学性能高度依赖水泥水化反应的程度,而温度是影响水化速率的核心因素。在低温环境(如5℃以下)测试混凝土试块时,水泥颗粒的水化反应缓慢,未水化的水泥颗粒无法充分形成网状结构,导致试块的抗压强度较标准养护温度(20℃±2℃)下的结果低10%~30%。这种偏差并非材料本身强度不足,而是水化不充分导致的“假性强度”。

高温环境(如40℃以上)对混凝土的影响更直接:水泥石中的结合水会逐渐蒸发,内部孔隙率增加,同时水泥石与骨料的界面粘结力减弱。当测试温度达到60℃时,混凝土的抗压强度可能下降20%~45%,抗折强度的下降幅度更大——这是因为高温导致水泥石的脆性增加,受弯时更容易沿界面开裂。

此外,温度波动会引发混凝土试块的热胀冷缩。例如,从高温环境移入测试室的试块,表面降温速度快于内部,形成温度梯度,产生的内应力会在测试前就导致微裂缝,进而降低测试时的破坏荷载。

温度对钢材力学性能的影响

钢材的力学性能对温度的敏感性主要体现在屈服强度与塑性的变化上。在低温环境(如-20℃以下),钢材的晶体结构会发生变化,位错运动受阻,导致屈服强度升高,但塑性和冲击韧性急剧下降——这就是“冷脆性”。例如,Q235钢材在-40℃时的冲击韧性仅为20℃时的1/5,若此时测试抗拉强度,虽然屈服荷载增加,但断裂时的延伸率会大幅降低,无法真实反映材料的塑性性能。

高温环境下,钢材的原子热运动加剧,晶界结合力减弱,屈服强度和抗拉强度均呈下降趋势。当温度达到300℃时,Q345钢材的屈服强度约为常温的70%;温度升至600℃时,屈服强度仅为常温的30%左右。此外,高温会导致钢材的弹性模量降低,测试时的变形量增大,若仍按常温下的弹性模量计算应力,会高估材料的承载能力。

需要注意的是,钢材的温度滞后效应——当钢材从高温冷却至常温后,部分力学性能(如屈服强度)无法完全恢复,若测试前未充分等温,会导致结果偏差。

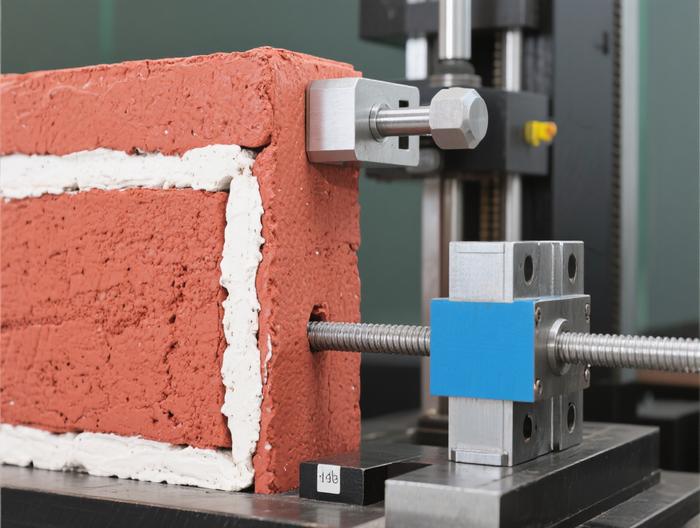

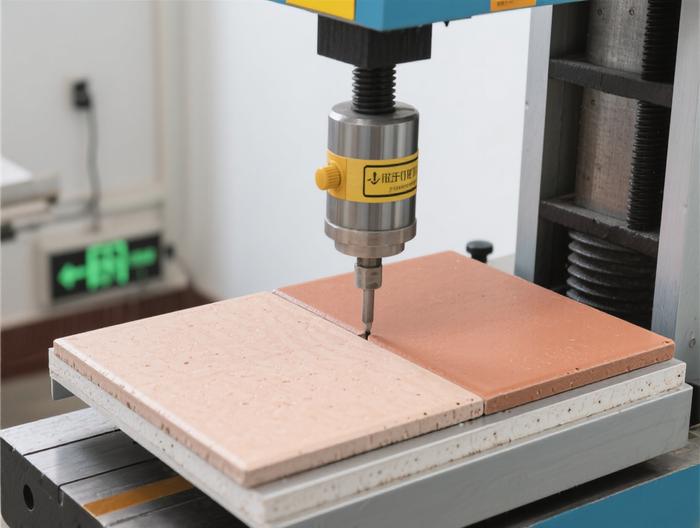

温度对砌体材料力学性能的影响

砌体材料(如烧结砖、蒸压加气混凝土砌块)的力学性能依赖于块体与砂浆的粘结强度,而温度直接影响砂浆的性能。在低温环境(如0℃以下)测试砌体抗压强度时,砂浆可能处于未完全硬化状态——水泥的水化反应因低温停滞,砂浆无法形成足够的强度,导致块体与砂浆之间的粘结力减弱,砌体的抗压强度较常温下低20%~40%。即使砂浆在测试前已硬化,低温也会使砂浆的脆性增加,粘结界面更容易开裂。

高温环境对砌体的影响主要来自砂浆的碳化与软化。当温度超过50℃时,砂浆中的氢氧化钙会与二氧化碳反应生成碳酸钙,导致砂浆体积收缩,粘结界面出现缝隙;温度达到100℃以上时,砂浆中的水分蒸发,水泥石结构松散,粘结力急剧下降。例如,烧结砖砌体在150℃下测试时,抗压强度仅为常温的60%左右,抗剪强度的下降幅度更大。

此外,砌体材料的热胀系数差异(如砖的热胀系数约为5×10^-6/℃,砂浆约为10×10^-6/℃)会在温度变化时产生界面应力,测试前的温度波动可能已导致微裂缝,影响测试结果的真实性。

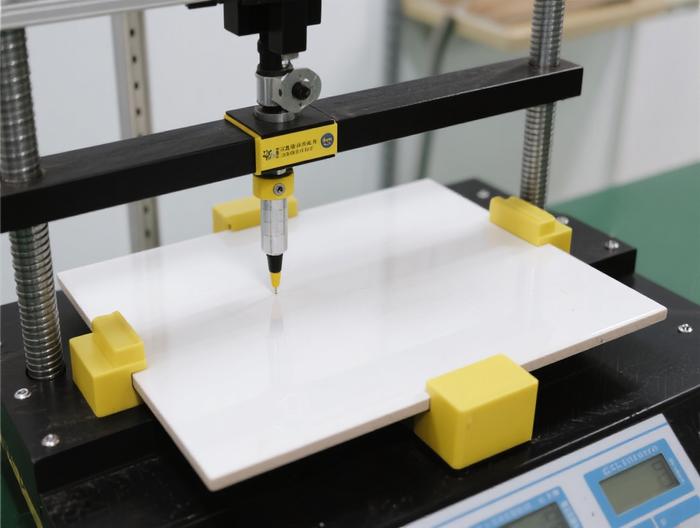

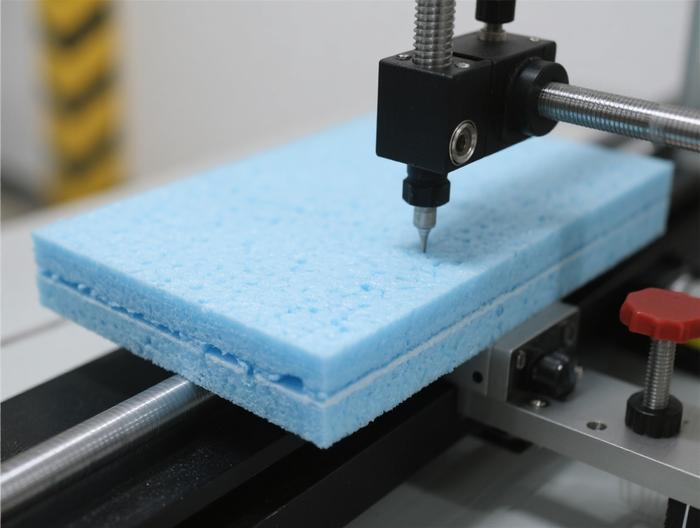

温度对高分子建筑材料力学性能的影响

高分子建筑材料(如PVC管材、SBS防水卷材)的力学性能受温度影响的核心是“玻璃化转变”——当温度低于玻璃化转变温度(Tg)时,材料呈玻璃态,硬而脆;当温度高于Tg时,材料呈高弹态,软而有韧性。例如,PVC的Tg约为80℃,在20℃常温下呈玻璃态,弹性模量较高;若测试温度升至90℃,材料进入高弹态,弹性模量会下降至常温的1/10甚至更低,拉伸强度也会大幅降低。

低温环境下,高分子材料的脆性增加尤为明显。例如,SBS防水卷材在-10℃时的撕裂强度仅为常温的50%,若此时测试其抗拉强度,材料会在较小的变形下断裂,无法反映其实际的防水性能。此外,温度波动会导致高分子材料的热胀冷缩,若测试时材料未充分适应环境温度,会因内应力导致测试结果偏差。

需要强调的是,高分子材料的温度敏感性具有可逆性——当温度恢复至常温时,部分性能可恢复,但测试时的温度偏差仍会导致结果不准确,因此测试前的温度适应至关重要。

温度影响建筑材料力学性能的内在机制

温度对建筑材料力学性能的影响,本质上是温度改变了材料的内部结构与分子运动状态。对于无机胶凝材料(如混凝土、砂浆),温度影响水泥的水化反应速率:温度升高,水泥颗粒表面的水化产物扩散速度加快,水化反应速率提高;温度降低,水化反应减慢,甚至停滞,导致材料内部结构不致密,强度降低。

对于金属材料(如钢材),温度影响晶体的位错运动:低温下,晶体中的位错难以滑移,材料的屈服强度升高,但塑性降低(冷脆性);高温下,晶界的原子热运动加剧,位错容易沿晶界滑移,导致材料的强度下降,塑性增加(热塑性)。

对于高分子材料,温度影响分子链的运动:低温下,分子链的热运动能量低,无法克服分子间的作用力,材料呈玻璃态;高温下,分子链获得足够的能量,可自由旋转和滑移,材料呈高弹态或粘流态。这种分子运动状态的改变,直接导致材料的弹性模量、拉伸强度等力学性能发生变化。

此外,温度变化会引发材料内部的热应力:当材料的热胀系数不均匀(如混凝土中的骨料与水泥石)或温度分布不均时,会产生内应力,导致材料内部出现微裂缝,进而影响力学性能测试结果。

测试环境温度的精准控制措施

要减少温度对测试结果的影响,首先需严格控制测试环境的温度。根据《建筑材料力学性能测试标准》,大部分材料的测试环境温度应控制在20℃±2℃,相对湿度控制在60%±5%(混凝土、砂浆除外,其养护环境湿度需≥90%)。为实现这一要求,测试室应配备恒温恒湿系统,且系统需定期校准,确保温度波动不超过±1℃。

对于无法在恒温恒湿室测试的大型试件(如砌体墙),需在测试前将试件置于测试环境中适应至少24小时,确保试件内部温度与环境温度一致。例如,测试室外的砌体墙时,需提前24小时将墙体温升至或降至测试环境温度,避免温度梯度导致的内应力影响测试结果。

此外,测试过程中需实时监测环境温度与试件温度。可使用精度为±0.1℃的热电偶温度计,将探头插入试件内部(如混凝土试块的中心),实时记录温度变化。若测试过程中温度波动超过±1℃,应暂停测试,待温度稳定后重新开始。

测试前材料的温度预处理方法

除了控制测试环境温度,测试前的材料预处理也至关重要。对于混凝土试块,应严格按照标准养护条件(20℃±2℃,相对湿度≥90%)养护28天,养护过程中需避免温度波动——若养护温度低于10℃,应延长养护时间至60天;若养护温度高于30℃,需采取降温措施(如洒水、覆盖),确保水化反应充分。

对于钢材试件,测试前需置于测试环境中适应至少4小时,确保试件温度与环境温度一致。若钢材试件从低温环境(如冷库)取出,需在常温下放置至少24小时,待内部温度恢复至常温后再测试,避免冷脆性导致的结果偏差。

对于高分子材料,测试前的温度适应期更长——需将材料置于测试环境中适应至少12小时,确保分子链的运动状态稳定。例如,测试PVC管材的拉伸强度时,需将管材切成试件后,在20℃环境中放置12小时,再进行测试,避免切割过程中的温度升高影响结果。

此外,对于受温度影响较大的材料(如SBS防水卷材),预处理时需避免阳光直射或靠近热源,防止材料局部温度升高,导致性能变化。

测试结果的温度修正方法

若测试时无法完全控制温度(如野外测试),需对测试结果进行温度修正。修正的核心是建立材料力学性能与温度的关系模型。例如,混凝土的抗压强度修正公式可表示为:fcu,t = fcu,20 × [1 + α(T - 20)],其中fcu,t是测试温度T下的抗压强度,fcu,20是20℃下的标准强度,α是温度修正系数(混凝土的α约为-0.005~-0.01/℃)。

对于钢材,屈服强度的修正公式可根据温度范围制定:当温度在-20℃~20℃时,屈服强度修正系数为1 + 0.002(T - 20);当温度在20℃~100℃时,修正系数为1 - 0.001(T - 20)。这些修正系数需通过大量试验数据验证,确保准确性。

此外,可建立材料力学性能的温度修正数据库。通过测试不同温度下的材料性能,建立性能-温度曲线,当测试温度偏离标准温度时,通过曲线插值得到标准温度下的性能值。例如,测试混凝土在15℃下的抗压强度为25MPa,通过曲线插值得到20℃下的强度为27MPa,以此修正结果。

相关服务