透皮吸收测试中体外-体内相关性(IVIVC)建立的关键步骤与验证

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

体外-体内相关性(IVIVC)是透皮制剂研发的核心工具,通过建立体外透皮吸收数据与体内药代动力学(PK)数据的定量关联,可直接预测体内吸收行为、优化剂型设计并减少临床试验成本。对于透皮制剂而言,皮肤屏障的复杂性使体内吸收难以直接观察,IVIVC能有效桥接“体外实验室数据”与“体内真实吸收”的gap,是注册申报中证明剂型合理性的关键依据。

体外透皮试验的标准化设计:IVIVC建立的基础

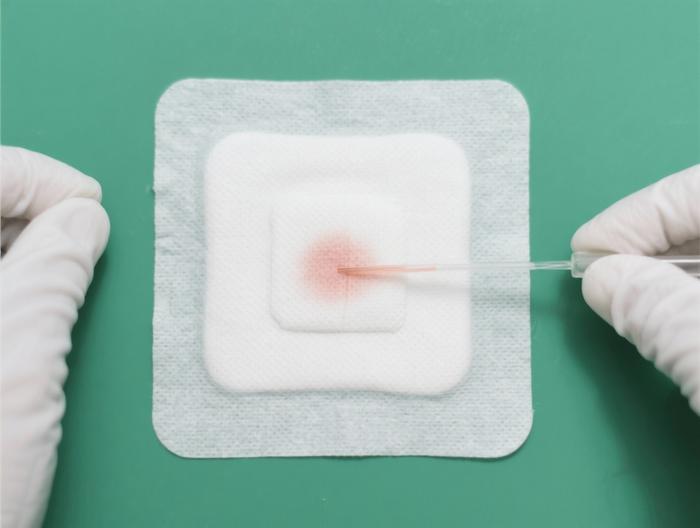

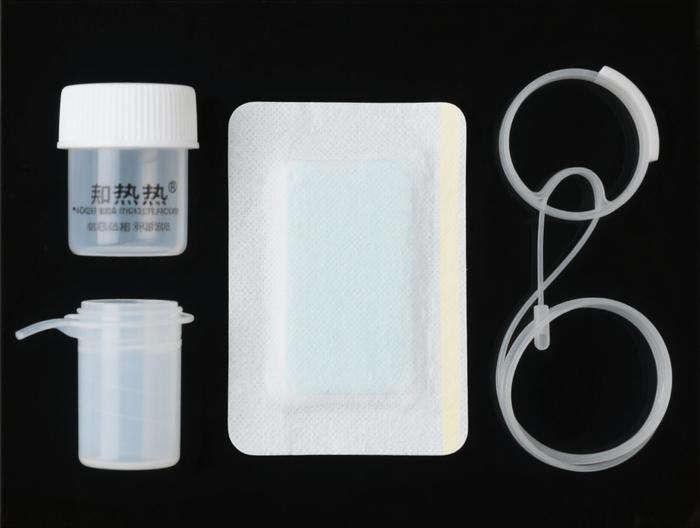

体外透皮试验是IVIVC的“输入端”,结果的重复性与代表性直接决定相关性可靠性。主流选择Franz扩散池,因结构简单能模拟皮肤被动扩散;若研究动态释放(如控释贴剂),可选立式扩散池,但需固定搅拌速度(300-500 rpm)避免浓度梯度差异。接收液设计需兼顾药物溶解度与皮肤相容性——如脂溶性药物常用含10%-30%乙醇的磷酸盐缓冲液(pH7.4),乙醇增溶同时不破坏角质层;电离型药物需调整pH至pKa附近,确保分子型占比稳定。

皮肤样本一致性是关键:优先选小型猪或人源皮肤(整形剩余),去除皮下脂肪后用生理盐水冲洗,-20℃冷冻不超过2周;使用前室温解冻,避免反复冻融破坏角质层。试验条件需严格控制:温度32℃(模拟人体皮肤温度)、湿度50%-60%(防皮肤失水),确保体外环境与体内一致。

体内PK数据的精准获取:IVIVC的“输出端”锚点

体内PK数据是IVIVC的“参考标准”,需精准反映真实吸收过程。动物模型选皮肤结构接近人类的小型猪(皮肤厚度1-2mm、脂质组成相似),或无毛发干扰的裸鼠(研究促渗剂时);需注意动物代谢酶活性与人类的差异,必要时调整分析方法。

采样时间点需覆盖完整PK过程:透皮制剂吸收慢(4-24小时达峰),采样点应包括贴敷后0.5、1、2、4、6、8、12、24、48小时,捕捉吸收相、峰浓度(Cmax)及消除相;控释贴剂需延长至72小时观察稳态。分析方法首选LC-MS/MS,因检测限低(ng/mL级)、特异性强——如多肽透皮制剂研究中,LC-MS/MS能检测1ng/mL血药浓度,清晰反映缓慢吸收过程。方法学验证需满足线性范围(覆盖预期浓度0.5-2倍)、回收率(>85%)、精密度(RSD<15%)。

IVIVC模型的类型选择:匹配透皮制剂吸收特征

IVIVC模型分Level A(点对点)、Level B(统计矩)、Level C(单点)三类,透皮制剂优先选Level A——通过体外累积渗透量-时间曲线与体内血药浓度-时间曲线点对点回归,直接反映“体外释放”与“体内吸收”的同步性,适配透皮制剂慢吸收的特征。

Level B通过统计矩(如体外平均释放时间与体内平均吸收时间关联)反映整体过程,但无法捕捉Cmax等关键参数;Level C仅关联单点(如体外12小时释放量与体内Cmax),预测性差。例如非甾体抗炎药贴剂研究中,Level A模型将体外12小时累积渗透量(80%)与体内12小时血药浓度(达峰90%)关联,R²达0.97,精准预测体内吸收。

模型参数的拟合与优化:提升相关性的关键环节

模型拟合需找到体外与体内数据的数学关系。线性回归适用于线性吸收制剂,非线性拟合(如Weibull模型)适用于控释贴剂的S形释放曲线。例如中药提取物贴剂的体外累积渗透量符合Weibull模型(Y=1-e^-(t/τ)^b),将τ(特征时间)与b(形状参数)代入体内一室模型,得到吸收速率常数(Ka)与τ的线性关系(R²=0.96),实现模型适配。

拟合度评估需结合多指标:决定系数(R²>0.95)反映解释能力;残差分析(残差随机无趋势)判断偏差;预测误差(PE=(预测值-实测值)/实测值×100%)需<±10%。如抗生素透皮凝胶拟合中,R²=0.98,残差±5%内,PE平均8.3%,符合要求。

IVIVC的层级验证:确保模型可靠性与适用性

验证是IVIVC的“质量闸门”,需内部与外部验证结合。内部验证用交叉验证(分训练集与验证集)或Bootstrap法(随机抽样重复拟合)——如某贴剂内部验证中,Bootstrap重复100次,预测Cmax平均误差6.8%、AUC5.2%,模型稳定。

外部验证测试模型对新样品的预测能力:用不同批次(工艺调整后)或剂型(凝胶改贴剂)试验,如某贴剂新批次的体外数据预测体内Cmax误差9.1%、AUC7.5%,均<±10%,证明通用性。此外需符合 regulatory要求:Level A模型预测Cmax与AUC误差<15%,Level B统计矩误差<20%(参考FDA《IVIVC指导原则》)。

特殊干扰因素的识别与排除:保障IVIVC准确性

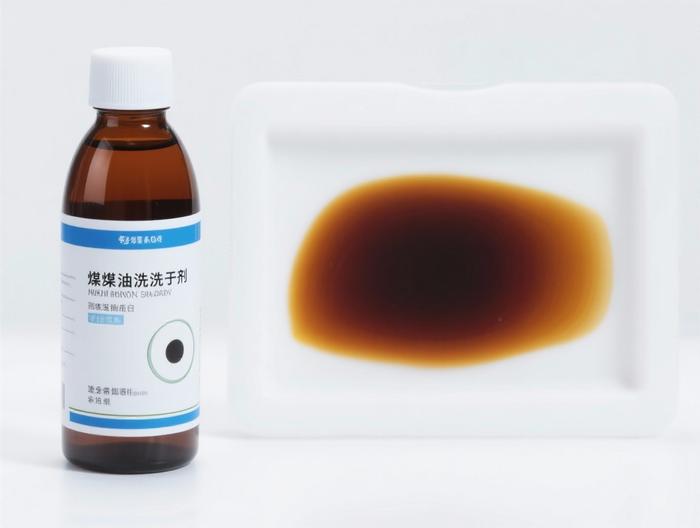

透皮吸收的特殊性会引入干扰,需针对性排除。皮肤代谢方面:氢化可的松会被皮肤11β-羟基类固醇脱氢酶代谢,体外需加甘草次酸(酶抑制剂)模拟体内环境;肝脏代谢为主的药物无需额外处理。

剂型因素:凝胶释放依赖基质溶胀,体外选动态扩散池模拟体内水分接触;贴剂释放依赖压敏胶扩散,体外需用砝码施加20g/cm²压力模拟体内贴合度。透皮促进剂:Azone的促渗机制是破坏角质层脂质,体外浓度需与体内一致(1%-5%)——如利多卡因贴剂研究中,体外2% Azone的促渗效果与体内一致,IVIVC的R²从0.85提升至0.96。

相关服务