透皮吸收测试中离子导入技术辅助下药物透皮效果的实验评估

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮给药因避免口服首过效应、维持稳态血药浓度等优势被广泛关注,但皮肤角质层的屏障作用限制了多数药物的透皮效率。离子导入作为物理促渗技术,通过电流驱动离子型药物透过皮肤,其效果需通过严谨实验评估验证。实验评估的核心是在控制变量下,量化离子导入对药物透皮的促进作用,同时评估皮肤安全性,为临床应用提供数据支撑。

离子导入辅助透皮的实验设计逻辑

实验设计需遵循“单一变量”原则,通常设置被动扩散对照组(无电流)与离子导入实验组(恒定电流),确保促渗效果可归因于离子导入。皮肤样本优先选择离体鼠皮、猪皮等,因这类皮肤的角质层结构、脂质组成与人皮肤高度相似——制备时需新鲜剥离、去除皮下脂肪,用生理盐水冲洗并显微镜检查完整性,避免破损影响结果。

药物选择需匹配离子导入特性:优先水溶性、离子型或可解离药物(如利多卡因、维生素B12)。药物溶液pH需调整至利于解离的范围,比如利多卡因pKa为7.8,pH6.0时解离度更高,促渗效果比pH8.0时高30%。

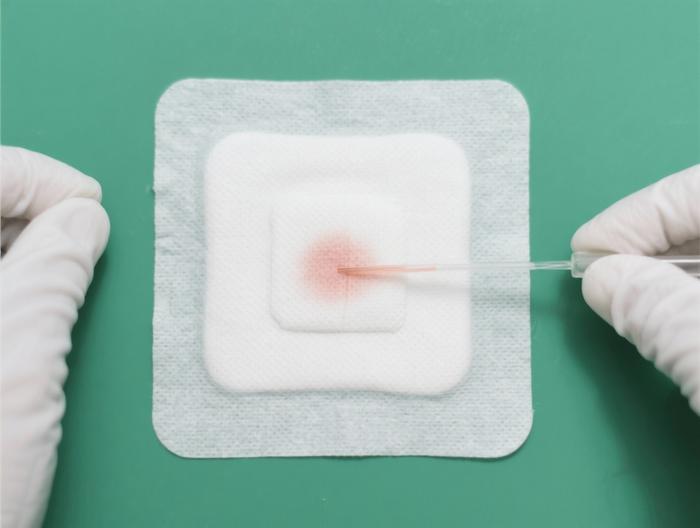

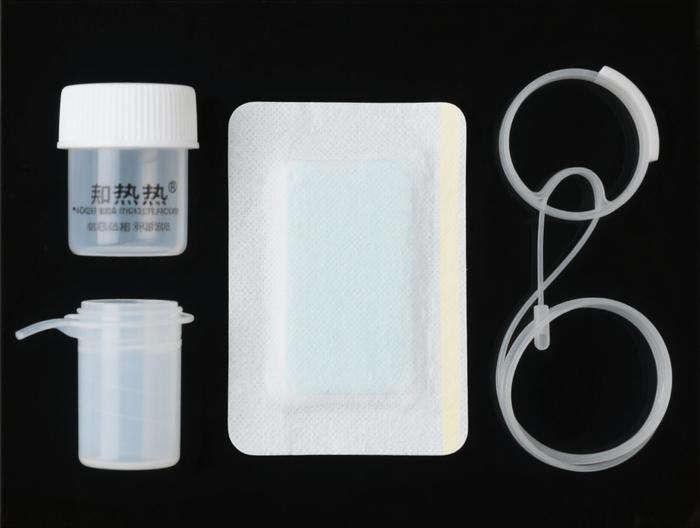

仪器方面,Franz透皮扩散池是标准配置(供给室放药物、接收室放pH7.4磷酸盐缓冲液模拟体液),温度恒定32℃(人体皮肤温度),搅拌速度500rpm保证接收液均匀;离子导入仪需提供0-1mA/cm²可调恒定电流,电极用银/氯化银电极避免极化。

实验评估的核心指标体系

累积渗透量(Qn)是最直观指标,反映单位面积药物总渗透量,计算公式为(Qn = (Cn×V + ΣCi×Vi)/A),需定期采集接收液用HPLC或UV定量——比如离子导入24小时后,维生素B12的Qn可达150μg/cm²,是被动扩散组(30μg/cm²)的5倍。

透皮速率(Jss)反映稳态透皮能力,取Q-t曲线稳态段斜率除以皮肤面积,离子导入组的Jss通常是被动扩散组的4-10倍(如利多卡因Jss为10μg/(cm²·h),被动组为2μg/(cm²·h))。

皮肤滞留量需剥离实验后皮肤,用甲醇超声提取检测,反映药物在角质层与活性层的残留——离子导入组维生素B12滞留量可达20μg/cm²,是被动组(5μg/cm²)的4倍,直接影响局部疗效。

皮肤安全性需测TEWL(经表皮水分流失)与LDH(乳酸脱氢酶):TEWL升高超20g/(m²·h)说明屏障受损,LDH活性翻倍提示细胞损伤,电流强度超0.5mA/cm²时两者均显著升高,需规避。

离子导入参数对透皮效果的影响

电流强度是关键参数:0.1-0.5mA/cm²范围内,透皮效果随电流升高而增强,但0.5mA/cm²以上会因产热导致角质层脂质熔化,TEWL骤升——实验中0.3mA/cm²是“效果-安全”平衡点,既能让利多卡因Qn达120μg/cm²,又能保持TEWL在安全范围(<15g/(m²·h))。

导入时间需控制在4-6小时内:2小时时利多卡因Qn为80μg/cm²,4小时达120μg/cm²,6小时仅130μg/cm²,因供给室药物浓度降低,梯度减小导致增速放缓。

电极极性需匹配药物电荷:阳离子药物(利多卡因)用阳极导入,阴离子药物(肝素)用阴极导入,反极会因电荷排斥降低效果——比如利多卡因用阴极导入,Qn仅25μg/cm²,比被动组(30μg/cm²)更差。

药物理化性质的影响差异

分子量越小,促渗效果越好:维生素B12(1355Da)离子导入促渗3倍,利多卡因(234Da)促渗5-10倍,胰岛素(5808Da)仅促渗2倍——大分子需更高电流或结合化学促渗剂(如氮酮)才能提升效果。

溶解度与解离度直接关联:水溶性药物(维生素B12溶解度>100mg/ml)比脂溶性药物(睾酮<1mg/ml)更适合离子导入,因溶液中离子浓度更高;阿司匹林(pKa3.5)在pH7.4下完全解离,促渗效果比布洛芬(pKa4.9,解离50%)高40%。

离体与在体实验的结果差异

离体实验(Franz扩散池)能精准控制变量,但无血液循环——接收室药物浓度会逐渐升高,导致透皮速率下降;在体实验(大鼠背部皮肤)中,血液循环持续清除皮肤药物,保持浓度梯度,透皮速率更稳定(如利多卡因在体血药峰浓度1.2μg/ml,离体接收室浓度5μg/ml)。

在体实验需评估药效学指标:比如利多卡因离子导入后,用热板法测大鼠痛阈,痛阈提升50%说明镇痛有效;而离体实验仅能测药物渗透量,无法反映体内疗效。

实验需“离体筛选+在体验证”:先通过离体实验确定0.3mA/cm²、4小时的最佳参数,再用在体实验验证该参数下血药浓度达0.5μg/ml(有效治疗浓度),且TEWL无明显升高。

皮肤生理特性的干扰控制

皮肤部位差异大:腹部皮肤(角质层0.05mm)透皮速率比背部(0.1mm)高30%,实验需固定部位(如均用大鼠背部);年龄影响明显:8周龄大鼠皮肤比16周龄薄,透皮速率高2倍,需选择同周龄动物。

皮肤湿度需维持:湿润皮肤角质细胞膨胀,亲水性通道扩大,导电性提高——实验前用生理盐水润湿离体皮肤,在体实验前清洁皮肤,避免干燥导致促渗效果下降50%。

皮肤完整性需严格检查:用甲基蓝染色法排除破损皮肤(染色变蓝即丢弃),避免破损处导致药物直接渗透,使Qn异常升高2倍。

实验数据的可靠性保障

平行样与重复实验:每个组做5个平行样,标准差<10%说明数据稳定(如离子导入组Qn均值120μg/cm²,SD=8);不同批次实验重复3次以上,验证结果重复性。

空白与阴性对照:空白对照用生理盐水导入,测TEWL排除电流影响;阴性对照(被动扩散)确认促渗效果来自离子导入——若离子导入组Qn是阴性组的5倍,且P<0.01(方差分析),说明差异显著。

仪器校准:实验前校准透皮池温度(±0.5℃)、离子导入仪电流(±5%)、HPLC波长(±1nm),避免仪器误差导致数据偏差(如温度偏高3℃,会使角质层脂质熔化,Qn虚高20%)。

相关服务