透皮吸收测试中纳米粒子尺寸对透皮效率及安全性的双重影响分析

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

纳米粒子因高载药量、靶向性等优势成为透皮给药系统的核心载体,而尺寸作为其核心物理参数,既决定了能否突破角质层屏障实现高效透皮,也影响着穿透深度与体内分布带来的安全性风险。本文结合皮肤生理屏障机制与纳米材料界面特性,系统分析纳米粒子尺寸对透皮效率的定量影响、路径选择,以及对皮肤局部和全身安全性的双重作用,为透皮给药系统的设计与评价提供关键参考。

纳米粒子尺寸与皮肤角质层的相互作用机制

皮肤角质层由“角质细胞(砖)”与“细胞间脂质(泥)”构成致密屏障,其细胞间间隙约为10-20nm,是纳米粒子透皮的主要通道。尺寸小于间隙的纳米粒子(<20nm)可通过脂质分子的热运动间隙扩散进入皮肤;尺寸在20-100nm的粒子则更依赖毛囊、汗腺等附属器路径——这些通道直径可达数百纳米,为中等尺寸粒子提供替代渗透途径;而尺寸超过200nm的粒子几乎无法突破角质层,仅能在皮肤表面沉积。例如,荧光标记的二氧化硅纳米粒子研究显示,15nm粒子的角质层渗透率是40nm粒子的2.1倍,100nm粒子的渗透率仅为15nm的15%。

这种尺寸依赖性本质是“空间匹配度”的体现:小尺寸粒子可利用脂质间隙的动态变化快速渗透,大尺寸粒子则因位阻被阻挡。同时,角质层的亲脂性环境会放大尺寸效应——亲脂性中等尺寸粒子(如50nm脂质体)可通过溶解于脂质间隙提高透皮效率,而亲水性粒子则更依赖小尺寸突破屏障。

尺寸对透皮效率的定量影响:从数据到机制

透皮效率的核心指标是“累积透皮量(Qn)”与“稳态渗透率(Jss)”,二者均与纳米粒子尺寸呈非线性负相关。例如,脂质体研究中,10nm粒子的24小时Qn为85μg/cm²,50nm粒子降至32μg/cm²,100nm粒子仅为11μg/cm²;拐点通常出现在20-50nm,此时粒子从“细胞间渗透”转向“附属器路径”。

这种非线性与药物负载方式有关:亲水性药物(如胰岛素)的小尺寸载体(<20nm)可直接通过细胞间通道递送至真皮层,效率更高;而亲脂性药物(如维生素E)的中等尺寸载体(30-80nm)因与角质层脂质相容性更好,反而能更高效释放药物——一项固体脂质纳米粒研究显示,50nm粒子的维生素E透皮率比20nm粒子高1.4倍。

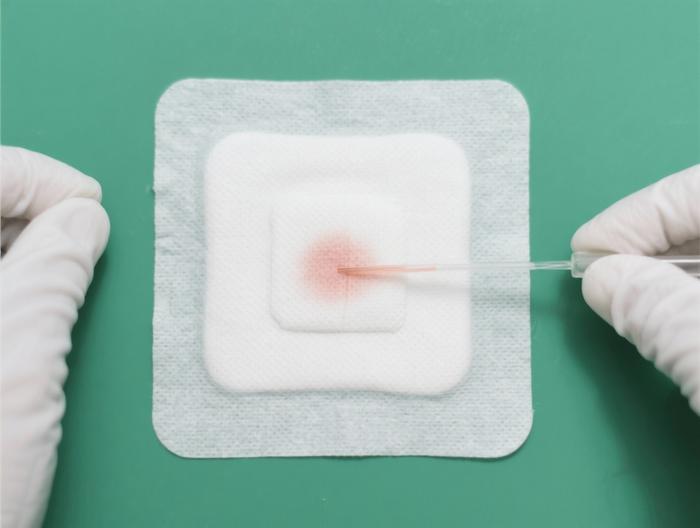

尺寸对皮肤局部安全性的影响:从刺激到炎症

尺寸决定了纳米粒子的皮肤渗透深度,进而影响局部毒性:小尺寸(<20nm)粒子可穿透至真皮层,与成纤维细胞、朗格汉斯细胞相互作用,引发氧化应激或免疫反应。例如,5nm银纳米粒子可诱导角质形成细胞产生大量活性氧(ROS),细胞凋亡率升至35%;而50nm粒子仅使凋亡率升至12%,且仅作用于角质层表面。

这种毒性与比表面积直接相关——尺寸越小,比表面积越大,与细胞接触面积越大,更易释放毒性成分(如金属离子)或激活NF-κB等炎症通路。此外,小尺寸粒子可通过“内吞作用”被真皮细胞摄取:<10nm金纳米粒子会被成纤维细胞内吞,累积于溶酶体中破坏膜稳定性,导致细胞功能受损。

尺寸对全身安全性的影响:体内分布与器官毒性

小尺寸(<10nm)粒子穿透真皮后,可通过毛细血管进入血液循环,分布至肝、肾等器官;大尺寸(>50nm)粒子则滞留于真皮层,难以进入血液。例如,同位素标记研究显示,3nm聚苯乙烯粒子透皮后,血液放射性活度达总剂量的12%,肝脏累积8%;而30nm粒子的血液活度仅1.5%,未在肝脏检测到累积。

这种分布差异决定了安全风险:小尺寸粒子可能损伤代谢器官——<5nm二氧化钛粒子可诱导肾小管上皮细胞线粒体损伤,导致血肌酐升高;大尺寸粒子的毒性局限于皮肤,如局部红肿,风险更易控制。

尺寸与表面性质的协同:效率与安全的平衡

尺寸并非独立作用,需与表面电荷、亲疏水性协同。例如,带正电的15nm壳聚糖粒子可通过静电吸引吸附于角质层,透皮效率比中性粒子高2.5倍,但炎症因子(IL-6)表达也升高3倍;亲脂性修饰(如棕榈酸)的10nm PLGA粒子,透皮效率比未修饰的高1.8倍,且炎症因子仅为未修饰组的60%。

亲疏水性的协同更关键:亲水性小尺寸粒子(如PEG修饰)可快速穿过角质层,提高效率,但易进入真皮增加刺激性;亲脂性小尺寸粒子因与角质层相容性好,滞留时间长,效率高且刺激性低。

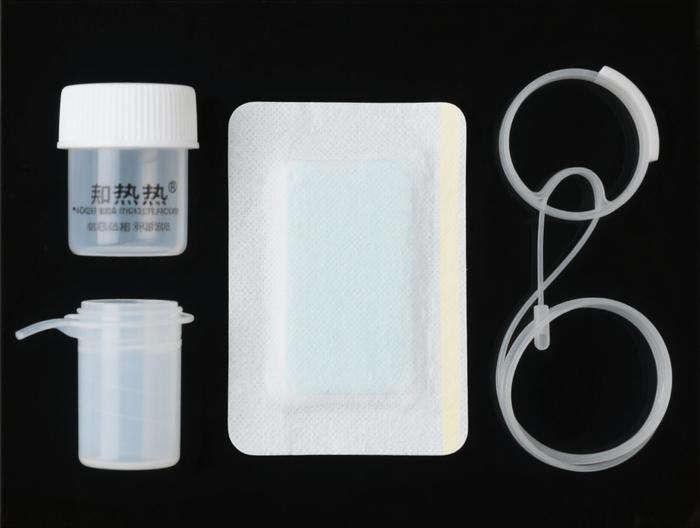

透皮测试中尺寸的标准化:结果可靠的前提

当前研究中,尺寸表征方法不统一(DLS测水合粒径、TEM测干燥粒径)导致数据不可比——例如,金纳米粒子的DLS水合粒径为25nm,TEM干燥粒径仅15nm,若用DLS数据会高估尺寸,影响判断。

标准化需三步:用TEM/SEM测真实物理尺寸,用DLS测生理环境中的水合粒径,结合zeta电位、比表面积全面描述。例如,评价脂质体时,需报告TEM粒径(20nm)、DLS水合粒径(35nm)及比表面积(150m²/g),才能准确分析尺寸影响。

相关服务