透皮吸收测试中透皮吸收与化妆品“无添加”宣称的透皮验证方法

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

化妆品“无添加”宣称聚焦于剔除防腐剂、香精、酒精等潜在刺激成分,但其功效实现仍依赖活性成分的透皮吸收——只有成分穿透皮肤屏障到达目标层(如角质层、表皮层),才能发挥保湿、抗氧化等作用。因此,透皮吸收测试不仅是验证功效的核心环节,更是连接“无添加”安全性与功效性的关键桥梁。如何通过科学方法验证“无添加”成分的透皮效率,同时规避宣称中的虚假性,成为行业亟待解决的技术问题。

透皮吸收测试是“无添加”化妆品功效宣称的核心支撑

“无添加”并非“无功效”,而是用更安全的成分替代潜在有害物。例如,某款“无添加”抗氧化精华以绿茶提取物(含EGCG)为核心,但消费者常质疑“天然成分是否能有效透皮”。此时,透皮吸收测试可通过定量检测皮肤各层的EGCG含量,证明其能穿透角质层到达表皮层——若EGCG在表皮层的浓度达到10μg/g(已被文献证实为有效抗氧化浓度),则直接支撑“抗氧化”宣称的科学性。

此外,“无添加”产品的定价通常高于普通产品,消费者对“功效性价比”的敏感度更高。透皮数据能直观展示成分的利用效率:比如两款“无添加”保湿霜,A款透明质酸的透皮量为2.5μg/cm²,B款为1.2μg/cm²,即使A款成分浓度更低,但其透皮效率更高,更能获得消费者认可。

对品牌而言,透皮测试数据还是应对监管的重要依据。例如,欧盟法规要求“无添加”宣称需有“充分的科学证据”,透皮吸收的体外/体内数据可直接证明“成分能到达作用部位”,避免因“宣称与功效脱节”被认定为虚假广告。

“无添加”宣称对透皮验证的特殊技术约束

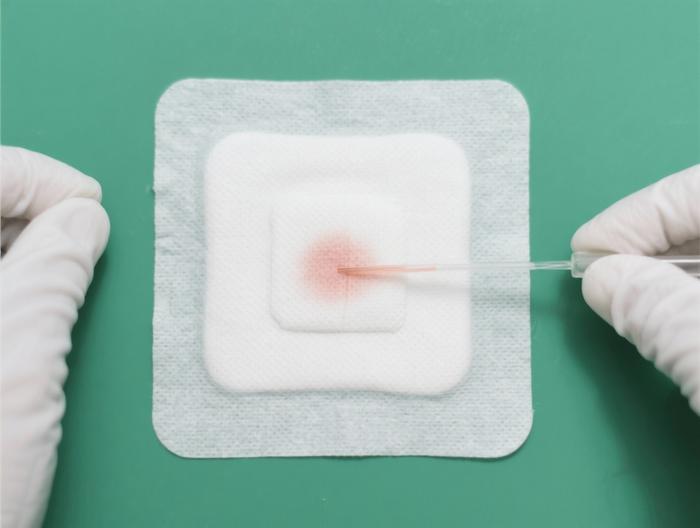

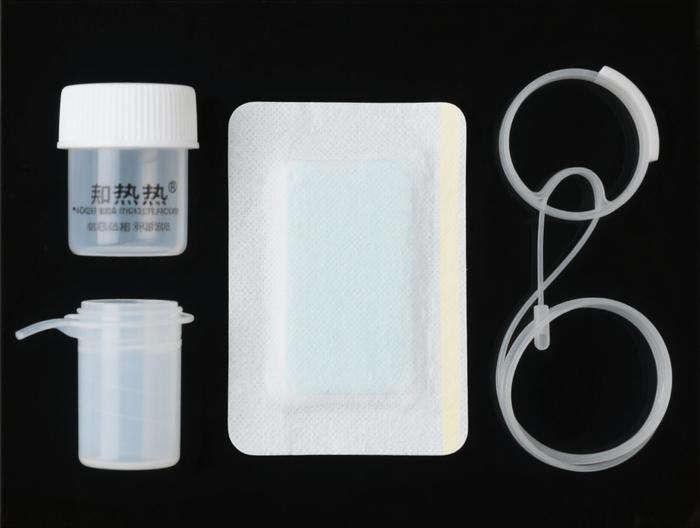

“无添加”产品的配方限制(如无防腐剂)会直接影响透皮测试的设计。例如,普通产品测试中,接收液(模拟体内组织液)可添加0.02%叠氮化钠(防腐剂)防止微生物污染,但“无添加”测试中绝对不能使用——一旦添加,会导致“宣称与实际成分冲突”。因此,测试需采用“无菌操作体系”:所有器材(如Franz扩散池、注射器)需经高温灭菌,接收液需用0.22μm滤膜过滤除菌,测试过程在超净工作台中进行,避免微生物分解活性成分。

另一个约束是“无酒精/香精”——这类成分常作为渗透促进剂,能暂时破坏皮肤屏障增加透皮量。但“无添加”产品缺失这些成分后,透皮速率可能降低,因此测试需更贴近真实皮肤状态:比如不能使用“去角质的皮肤模型”(会人为提高透皮速率),而应选择“完整猪皮”或“人源3D皮肤模型”(如MatTek的EpiSkin™),确保结果反映“温和透皮”的真实情况。

此外,“无添加”成分的稳定性更差(如天然维生素E易氧化),测试过程需严格控制环境因素:比如样品制备后需立即冷冻(-20℃)保存,测试时快速解冻;接收液需用氮气吹扫除氧,避免成分氧化降解影响数据准确性。

Franz扩散池法在“无添加”产品中的优化应用

Franz扩散池是体外透皮测试的“金标准”,但需针对“无添加”产品调整参数。例如,接收液的选择:“无添加”成分多为天然提取物(如植物黄酮、多糖),水溶性较差,若用常规磷酸盐缓冲液(PBS),可能因溶解度低导致检测限不足。此时可添加0.5%的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)——它能与疏水成分形成包合物,提高溶解度,同时HP-β-CD本身是“无添加”允许的辅料(属于碳水化合物衍生物),不会违反宣称。

皮肤模型的选择也需优化。普通测试常用去角质猪皮,但“无添加”产品的核心是“不破坏皮肤屏障”,因此需用“完整猪皮”。例如,测试某款“无添加”保湿霜时,完整猪皮的透明质酸透皮量为1.8μg/cm²,而去角质猪皮为3.2μg/cm²——前者更接近人体真实情况,能避免“高估透皮效率”的误判。

测试时间的延长也是关键。“无添加”成分的透皮速率通常慢于合成成分(如EGCG的透皮滞后时间为4小时,而合成维生素C为2小时),因此需将测试时间从常规的12小时延长至24小时甚至48小时。例如,某款“无添加”抗皱精华的视黄醇棕榈酸酯(天然来源),在24小时时的累积透皮量才达到峰值(1.1μg/cm²),若仅测试12小时,会误以为“透皮效率低”。

“无添加”活性成分的透皮动力学分析要点

“无添加”成分多为混合物(如植物提取物含多种黄酮、酚酸),透皮动力学分析需兼顾“成分多样性”与“功效相关性”。例如,某款“无添加”舒缓精华含洋甘菊提取物(含母菊兰香酮、芹黄素),测试时需同时检测这两种成分的透皮速率:母菊兰香酮的稳态通量(Jss)为0.08μg/(cm²·h),芹黄素为0.05μg/(cm²·h)——两者均能到达表皮层,且浓度之和达到文献中的“舒缓有效浓度”(0.1μg/g),则证明“舒缓”功效的协同性。

动力学参数的解读需结合“无添加”的特性。例如,天然成分的“滞后时间(Tlag)”通常更长(如枸杞多糖的Tlag为6小时),但这并非“缺点”——更长的滞后时间意味着成分缓慢释放,减少对皮肤的刺激,符合“无添加”的温和定位。此时,品牌可强调“缓慢透皮,持续生效”,而非追求“快速透皮”。

此外,需关注“透皮深度”的差异。例如,“无添加”保湿成分(如神经酰胺)的目标层是角质层(需停留于角质层保湿),而抗氧化成分(如EGCG)需到达表皮层。因此,测试时需用“胶带剥离法”分层收集皮肤样本:用10层胶带依次剥离角质层(每层代表不同深度),再用高效液相色谱(HPLC)检测各层的成分含量——若神经酰胺在第1-3层(角质层浅层)的浓度最高,EGCG在第4-6层(角质层深层、表皮层)浓度最高,则证明成分到达了正确的作用部位。

体外透皮测试与体内功效的相关性验证

体外测试(如Franz池)的结果需与体内数据关联,才能真正支撑“无添加”宣称。常用的体内验证方法是“胶带剥离法”:选取20名志愿者,在手臂内侧涂抹“无添加”产品,12小时后用胶带剥离角质层(共10层),提取其中的活性成分并定量。例如,某款“无添加”美白精华的熊果苷(天然来源),体外Franz池的透皮量为3.0μg/cm²,体内胶带剥离法测得角质层总含量为2.8μg/cm²,两者的相关系数(R²)为0.92——说明体外数据能准确预测体内透皮效率。

另一种体内方法是“微透析技术”,可检测真皮层的成分浓度(更接近深层功效的作用部位)。例如,某款“无添加”抗衰精华的视黄醇(天然来源),微透析检测到真皮层的浓度为0.5μg/mL(已达促进胶原蛋白合成的有效浓度),而体外Franz池的透皮量为1.2μg/cm²——两者的一致性证明“成分能到达深层皮肤”。

需注意的是,体内测试的样本量需足够(通常≥20人),且需排除个体差异(如皮肤屏障功能不同)。例如,志愿者中若有1人是“敏感肌”(皮肤屏障受损),其透皮量可能是普通人的2倍,需通过统计学方法(如去除异常值)确保数据的可靠性。

“无添加”产品透皮测试中的干扰因素控制

微生物污染是“无添加”产品透皮测试的主要干扰因素。例如,某款“无添加”乳液的测试中,若接收液未除菌,24小时后会滋生细菌,分解其中的天然油脂(如乳木果油),导致检测到的脂肪酸含量异常升高——误以为“油脂透皮效率高”,实则是降解产物。因此,所有器材需经121℃高压灭菌30分钟,接收液用0.22μm滤膜过滤,测试过程在超净工作台中进行(风速≥0.3m/s)。

成分降解也是常见问题。例如,天然维生素C(抗坏血酸)在中性pH下易氧化为脱氢抗坏血酸,而“无添加”产品通常不添加抗氧剂(如BHT)。测试时需将样品的pH调至5.0(维生素C最稳定的pH),并在接收液中添加1%的 metaphosphoric acid( metaphosphoric acid是“无添加”允许的酸度调节剂),抑制氧化反应。此外,所有操作需在避光条件下进行(如用棕色玻璃容器),避免紫外线加速降解。

皮肤模型的稳定性也需控制。例如,猪皮在测试中会因水分蒸发而干燥,导致角质层收缩,透皮速率下降。因此,需将皮肤模型固定在扩散池上后,用生理盐水湿润表面,测试过程中保持恒温(32℃,模拟人体皮肤温度)和恒湿(70%,模拟皮肤表面湿度)。

透皮验证数据在“无添加”宣称中的合规解读

透皮数据的解读需“基于成分的作用机制”。例如,某款“无添加”保湿霜的透明质酸透皮量为1.5μg/cm²,虽低于合成透明质酸(2.0μg/cm²),但透明质酸的主要作用是“停留于角质层保湿”——若其在角质层的含量为10μg/g(已达保湿有效浓度),则即使透皮量低,也能支撑“高保湿”宣称。

需避免“过度解读”数据。例如,某款“无添加”精华的EGCG透皮量为0.8μg/cm²,若文献中“有效抗氧化浓度”为1.0μg/cm²,不能宣称“强抗氧化”,只能说“温和抗氧化”——需如实反映数据与功效的匹配度,避免虚假宣传。

数据的可重复性是关键。例如,三次平行测试的透皮量分别为2.1μg/cm²、2.3μg/cm²、2.2μg/cm²,变异系数(CV)为4.5%(≤10%为可接受),则数据可靠;若CV为15%,则需重新测试,避免因操作误差导致虚假宣称。

相关服务