透皮吸收测试中透皮吸收与新型透皮材料(水凝胶)的适配性研究

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮给药因避免胃肠道首过效应、维持稳定血药浓度等优势,成为药剂学研究热点。新型水凝胶材料以高亲水性、良好生物相容性及可调释药性能,逐渐应用于透皮制剂,但透皮吸收效果与水凝胶的结构、成分等密切相关。开展透皮吸收测试中二者的适配性研究,能明确水凝胶特性对药物透皮的影响机制,为优化透皮制剂设计提供关键依据,是当前透皮给药系统开发的核心环节之一。

水凝胶溶胀性能对药物透皮速率的调控机制

溶胀性能是水凝胶的核心特性,由聚合物网络中的亲水基团(如羟基、羧基)含量及交联密度决定。当水凝胶贴敷皮肤时,溶胀形成的水合层会软化角质层脂质双分子层,增加皮肤通透性。以羧甲基纤维素钠(CMC)水凝胶为例,CMC含量从2%升至8%时,溶胀率从150%增至350%,布洛芬24小时透皮累积量从12.5μg/cm²提升至32μg/cm²——高溶胀率不仅增强药物在水凝胶中的扩散,还强化了角质层水化效果。

但溶胀率并非越高越好。若CMC含量超过8%,溶胀率突破400%,水凝胶结构会因过度松散出现溶蚀,导致药物1小时内突释60%,反而使24小时累积透皮量降至25μg/cm²。此外,高溶胀水凝胶易因水分蒸发干燥变硬,破坏与皮肤的贴合性,进一步降低透皮效率。

因此,适配性研究中需平衡溶胀率:亲水性药物(如布洛芬)的水凝胶溶胀率宜控制在200%-300%,既保证药物有效扩散,又维持结构稳定;疏水性药物(如维生素E)因依赖水合层渗透,溶胀率可适度提升至250%-350%,但需避免超过400%。

水凝胶交联密度与皮肤生物相容性的适配关系

交联密度由交联剂种类(如氯化钙、戊二醛)和用量决定,直接影响水凝胶的机械强度与透水性。以聚丙烯酰胺(PAM)水凝胶为例,交联剂BIS用量从0.5%增至2.0%时,交联密度从1.2×10⁻³mol/cm³升至4.8×10⁻³mol/cm³,皮肤角质层水化率却从35%降至18%,对乙酰氨基酚透皮速率从1.1μg/(cm²·h)降到0.4μg/(cm²·h)。

交联密度过高还会损伤生物相容性。当BIS用量达2.0%时,L929细胞活力从92%降至75%,说明高交联水凝胶会抑制皮肤细胞增殖。而交联密度控制在1.5×10⁻³-3.0×10⁻³mol/cm³时,水凝胶既能保持稳定性,又能维持良好皮肤相容性——此时对乙酰氨基酚透皮速率稳定在0.7-0.9μg/(cm²·h),细胞活力仍高于85%。

水凝胶载药方式与药物透皮的协同效应

水凝胶载药分为物理包埋与化学结合两种方式,适配性差异显著。以盐酸普萘洛尔(亲水性药物)为例,物理包埋的壳聚糖水凝胶1小时释放率达40%,但24小时透皮量仅21μg/cm²;而通过离子键结合(壳聚糖氨基与药物羧基作用)的水凝胶,1小时释放率降至15%,24小时透皮量却升至32μg/cm²——化学结合延缓了药物释放,避免了皮肤表面的快速流失,延长了药物与皮肤的接触时间。

对疏水性药物(如维生素E),物理包埋因相容性差释放率仅18%,但将药物包载于PLGA纳米粒再分散于水凝胶后,释放率提升至45%,透皮量从8μg/cm²增至18μg/cm²。纳米粒的亲水性壳层(如PEG)能促进水凝胶与皮肤的相互作用,小尺寸(100-200nm)还能穿透角质层间隙,显著提高透皮效率。

水凝胶pH响应性与皮肤微环境的匹配性

皮肤表面pH约4.5-6.0,水凝胶的pH响应性可通过引入丙烯酸、甲基丙烯酸等基团实现。以5-氟尿嘧啶为例,甲基丙烯酸-丙烯酸甲酯共聚物水凝胶在pH5.0(接近皮肤pH)时,羧基解离使溶胀率从100%升至250%,药物释放率从20%增至60%;而在pH7.4(体液pH)时,释放率仅30%。对应的24小时透皮量,响应性水凝胶比非响应性水凝胶高40%——皮肤微环境的弱酸性触发了水凝胶溶胀,既增加药物扩散通道,又强化了贴合性。

但响应pH需精准匹配:若响应pH低于4.5,会刺激皮肤导致红斑、瘙痒;若高于6.0,则无法有效触发溶胀。因此,通常通过调节单体比例(如甲基丙烯酸与丙烯酸甲酯3:1),将响应pH控制在4.8-5.5之间,确保与皮肤微环境高度适配。

水凝胶黏附性对透皮测试稳定性的影响

黏附性由聚合物分子量、亲水基团含量决定,黏附不足会导致水凝胶移位,影响药物接触;黏附过强则会损伤角质层。以聚丙烯酸(PAA)水凝胶为例,分子量从10万增至50万时,剥离强度从0.1N/cm升至0.5N/cm,透皮测试中的移位率从15%降至2%,布洛芬透皮速率的变异系数从12%降到4%,稳定性显著提升。

但剥离强度超过0.6N/cm时,移除水凝胶后皮肤经表皮失水率(TEWL)从10g/(m²·h)升至25g/(m²·h),说明角质层受损。因此,黏附性需控制在0.2-0.5N/cm之间。此外,皮肤湿度也会影响黏附——皮肤湿度从30%增至70%时,PAA水凝胶剥离强度从0.4N/cm降至0.2N/cm,因此测试前需用生理盐水预处理皮肤,保持湿度40%-50%,确保黏附稳定。

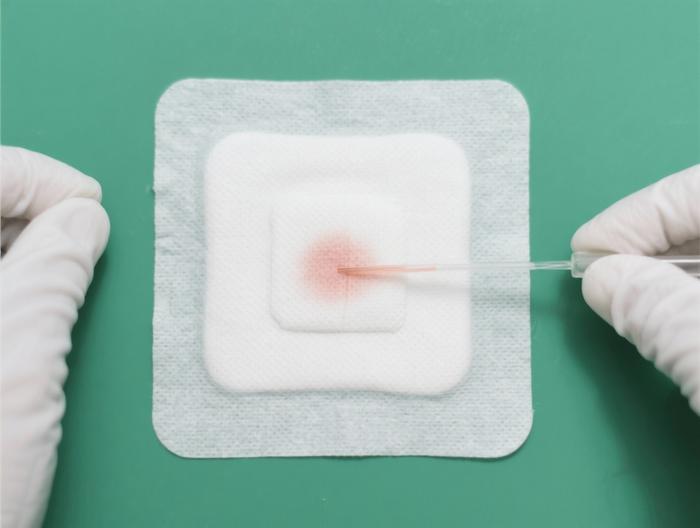

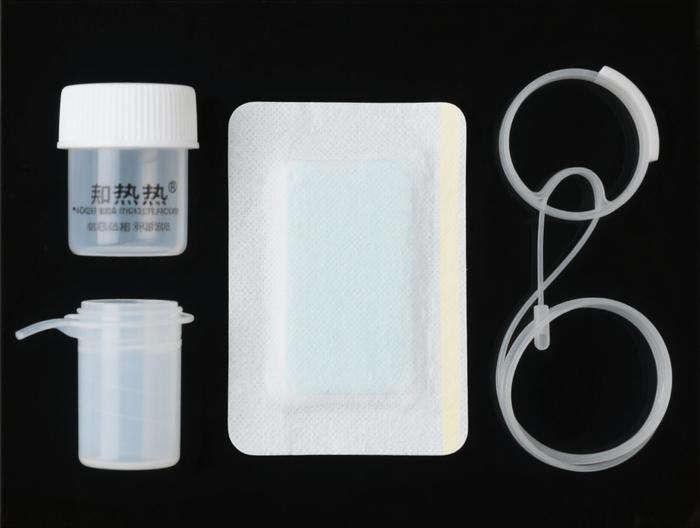

Franz扩散池法在适配性测试中的应用

Franz扩散池法是透皮测试的金标准,能定量测定药物透皮速率与累积量,是水凝胶-透皮适配性研究的核心工具。以透明质酸(HA)水凝胶为例,通过该法发现:HA分子量100万时,维生素C24小时透皮量为35μg/cm²;而分子量50万时仅22μg/cm²——高分子量HA的紧密网络能更好固定药物,延缓释放,同时保湿性增强了角质层水化。

此外,该法还能解析透皮机制:通过测定皮肤表面药物残留量与皮肤内滞留量,发现HA水凝胶中的药物60%通过角质层细胞间隙渗透,30%通过毛囊皮脂腺,仅10%通过细胞内渗透。这些数据为优化水凝胶结构(如调整HA分子量)提供了明确的机制依据。

亲水性药物与水凝胶的适配差异

亲水性药物(如葡萄糖)依赖角质层水合作用渗透,水凝胶的亲水性直接影响透皮效果。以聚乙二醇(PEG)水凝胶为例,PEG分子量10万时接触角30°(亲水性过强),葡萄糖1小时释放率达50%,24小时透皮量仅25μg/cm²;而PEG分子量20万时接触角45°(亲水性适中),1小时释放率25%,24小时透皮量升至35μg/cm²。

因此,亲水性药物适配的水凝胶需具备适中的亲水性,接触角宜控制在40-55°之间——既能促进角质层水化,又能避免药物突释,实现长效透皮。

相关服务