透皮吸收测试中透皮吸收与皮肤微生态平衡的关联性实验研究

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收是外用药物、化妆品功效评估的核心指标,而皮肤作为人体最大的微生物栖息地,其微生态平衡(由细菌、真菌、病毒等构成的动态稳定系统)直接影响皮肤屏障功能与物质渗透效率。近年来,实验研究逐渐揭示“透皮吸收效率”与“皮肤微生态结构”的双向关联——微生态失衡可能削弱屏障导致渗透异常,外源性物质渗透也可能改变微生物群落。本文结合具体实验设计、检测方法与数据结论,系统拆解两者间的机制,为透皮产品研发与皮肤健康评估提供实验依据。

实验设计的核心变量:皮肤微生态的可控性与透皮指标的量化

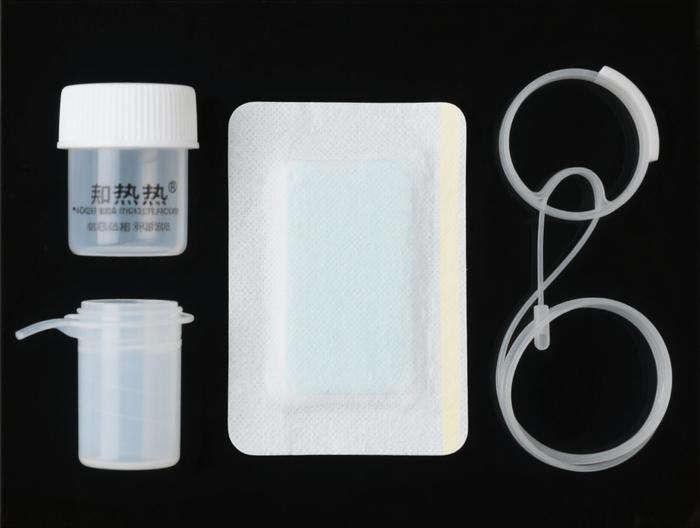

关联实验的关键挑战在于“精准调控皮肤微生态”与“量化透皮吸收效率”。离体实验中,研究人员常用“无菌3D皮肤模型+定向接种微生物”的方法:先通过胰酶消化法制备去除自身微生物的人表皮角质形成细胞(HEKa)模型,再接种特定浓度的目标菌株(如表皮葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌),培养72小时形成稳定微生态后用于测试。

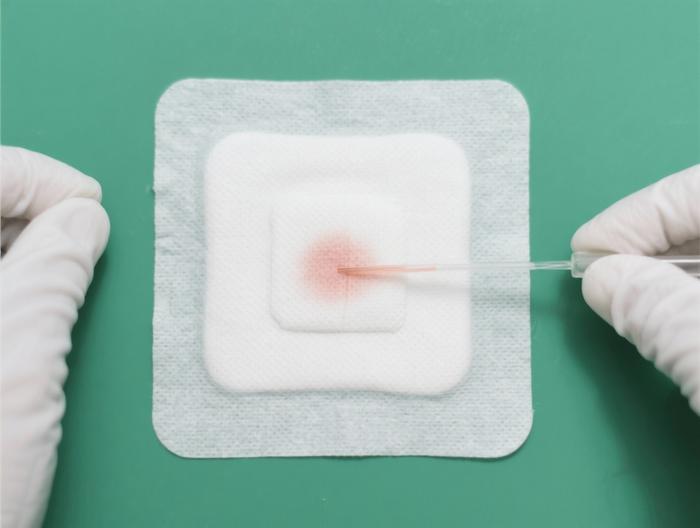

透皮指标量化依赖Franz扩散池系统:将处理后的皮肤模型固定于供给池与接收池之间,供给池加入荧光标记的测试物质(如水杨酸、维生素C),接收池用等渗磷酸盐缓冲液,在37℃、50rpm搅拌下,于1、4、8、24小时采集接收池液体,通过荧光分光光度计测浓度,计算累积透皮量(Qn)与渗透系数(Kp)。

为确保微生态可控,实验需设置“无菌对照组”“单一菌株组”“混合菌株组”(模拟健康皮肤微生态,如表皮葡萄球菌+类杆菌+马拉色菌按8:1:1混合),通过16S rRNA测序确认微生物丰度与多样性(如Shannon指数)。例如,混合菌株组Shannon指数为2.1(健康水平),单一痤疮丙酸杆菌组为0.8,对应的维生素C透皮量分别为12.3μg/cm²与18.7μg/cm²——数据直接指向微生态多样性对透皮的影响。

皮肤屏障功能:微生态平衡影响透皮吸收的关键中介

微生态平衡对透皮的影响,本质是通过调控“皮肤屏障功能”实现的——健康微生态促进角质细胞分化、增加神经酰胺合成,失衡则导致屏障受损(TEWL值升高、角质层变薄),进而提升渗透效率。

一项“表皮葡萄球菌干预实验”显示:向无菌3D模型接种1×10⁶CFU/cm²的表皮葡萄球菌(健康优势菌),48小时后角质层厚度从25μm增至32μm,TEWL值(经表皮水分流失)从15g/m²·h降至8g/m²·h(健康成人水平);未接种组TEWL值为18g/m²·h,对应的水杨酸透皮量比接种组高30%——表皮葡萄球菌通过强化屏障降低了亲脂性物质渗透。

反向实验中,用5%十二烷基硫酸钠(SDS)处理离体皮肤,导致金黄色葡萄球菌丰度从1%升至45%(微生态失衡),TEWL值从10g/m²·h升至28g/m²·h,神经酰胺含量下降40%;此时维生素E透皮量从9.2μg/cm²升至16.8μg/cm²——失衡通过破坏屏障显著提升脂溶性物质渗透。

免疫荧光染色进一步验证:接种表皮葡萄球菌的模型中,角质细胞的包壳蛋白(involucrin)与兜甲蛋白(loricrin)表达量提升50%~60%,而SDS处理组下降35%——这些屏障相关蛋白的变化,直接关联“微生态组成→屏障功能→透皮效率”的因果链。

革兰氏阳性菌与透皮效率:以痤疮丙酸杆菌为例的实验验证

革兰氏阳性菌占皮肤微生物的60%~70%,其中痤疮丙酸杆菌(Cutibacterium acnes)的丰度变化与透皮关联最密切——该菌分泌脂酶分解皮脂产生游离脂肪酸,破坏角质层脂质结构。

一项“痤疮丙酸杆菌浓度梯度实验”中,向3D模型接种0、1×10⁵、1×10⁶、1×10⁷CFU/cm²的痤疮丙酸杆菌,72小时后水杨酸透皮量随浓度升高线性增加:从10.1μg/cm²(0CFU)增至22.5μg/cm²(1×10⁷CFU),渗透系数Kp从0.018cm/h升至0.042cm/h。

机制研究发现,痤疮丙酸杆菌的脂酶能分解角质层中30%的神经酰胺-2,导致脂质双分子层紊乱;同时,亲水性通道(水通道蛋白AQP3)数量增加40%——既提升脂溶性物质(水杨酸)渗透,也增强水溶性物质(尿素)扩散。

但浓度超过1×10⁷CFU/cm²时,皮肤模型出现炎症(IL-6、TNF-α升高3倍),角质细胞凋亡率从5%升至20%,透皮量反而下降——过度炎症破坏角质层完整性,导致渗透效率不稳定。

真菌群落变化对脂溶性物质渗透的影响:基于马拉色菌的干预研究

皮肤真菌以马拉色菌属(Malassezia)为主(占真菌总量90%),其代谢皮脂产生的油酸,能影响角质层脂质排列,调控脂溶性物质渗透。

一项“马拉色菌菌株对比实验”中,选择油性皮肤优势菌M、furfur与干性皮肤优势菌M、globosa,分别接种于含皮脂模拟液的3D模型。结果显示,M、furfur组的维生素A棕榈酸酯(脂溶性)透皮量为15.6μg/cm²,显著高于M、globosa组的9.8μg/cm²——M、furfur产生的油酸比后者高60%,增加了脂质层流动性。

外源性添加0.1%油酸至M、globosa组后,透皮量升至14.2μg/cm²,与M、furfur组无差异——直接验证“马拉色菌→油酸→脂质流动性→脂溶性物质渗透”的路径。

实验还发现“阈值效应”:M、furfur浓度低于1×10⁴CFU/cm²时,油酸不足,透皮量与对照组无差异;1×10⁴~1×10⁶CFU/cm²时线性增加;超过1×10⁶CFU/cm²时,油酸过量导致脂质过氧化(MDA升高2倍),透皮量下降——真菌丰度需“适度”才能维持正常渗透。

外源性物质渗透对微生态的反向作用:防腐剂与益生菌的对比实验

透皮吸收与微生态是双向关联——外源性物质渗透会改变微生物群落结构。实验常以“防腐剂(苯氧乙醇)”与“益生菌(乳酸杆菌)”为对比,观察其影响。

苯氧乙醇实验中,20名志愿者前臂涂抹0.5%苯氧乙醇溶液,每天2次,持续14天。结果显示,葡萄球菌属丰度从35%降至10%,丙酸杆菌属从20%降至5%,不动杆菌属(条件致病菌)从5%升至25%——防腐剂抑制革兰氏阳性菌,导致微生态多样性下降(Shannon指数从2.2降至1.5),屏障受损(TEWL值从12g/m²·h升至18g/m²·h)。

乳酸杆菌实验中,20名志愿者涂抹含1×10⁷CFU/g乳酸杆菌的乳液,14天后表皮葡萄球菌丰度从30%升至45%,丙酸杆菌属从18%升至25%,Shannon指数从2.1升至2.5——益生菌促进优势菌生长,强化微生态平衡;对应的水杨酸透皮量比实验前低28%,说明屏障功能提升降低了渗透效率。

机制分析:乳酸杆菌分泌的乳酸与细菌素(如乳链球菌素),抑制金黄色葡萄球菌等致病菌,同时促进角质细胞分泌β-防御素2(抗菌肽),实验中乳酸杆菌组β-防御素2含量比对照组高60%;而苯氧乙醇组β-防御素2下降30%——这解释了两者对微生态的不同影响。

儿童与成人皮肤微生态差异:透皮吸收效率的年龄相关性实验

儿童(0~12岁)与成人(18~40岁)的微生态差异显著:儿童微生物多样性更低(Shannon指数1.5 vs 成人2.2),优势菌以凝固酶阴性葡萄球菌为主(70% vs 成人50%),丙酸杆菌与马拉色菌丰度分别低40%、60%——这种差异直接导致透皮效率不同。

一项“年龄组透皮对比实验”中,儿童离体皮肤的维生素D3(脂溶性)透皮量为14.2μg/cm²,比成人高35%;透明质酸(水溶性)透皮量8.1μg/cm²,比成人高40%——儿童皮肤屏障未成熟(角质层厚20μm vs 成人30μm)、微生态简单,导致渗透效率更高。

进一步分析儿童微生态与透皮的关联:表皮葡萄球菌丰度50%的儿童,水杨酸透皮量比丰度30%的儿童低25%(12.1μg/cm² vs 16.2μg/cm²)——表皮葡萄球菌通过促进神经酰胺合成强化屏障,降低渗透效率。

而成人透皮效率更多与丙酸杆菌、马拉色菌相关:痤疮患者(丙酸杆菌丰度1×10⁶CFU/cm²)的水杨酸透皮量比健康成人高30%;油性皮肤(M、furfur丰度1×10⁵CFU/cm²)的维生素A透皮量比干性皮肤高25%——年龄不同,微生态影响透皮的主导菌也不同。

体外模型的局限性:从3D皮肤模型到人体在体实验的验证路径

3D皮肤模型能精准控制变量,但无法模拟人体血液循环、免疫反应与动态微生态,因此实验结论需通过人体在体验证。

以“痤疮丙酸杆菌与水杨酸渗透”为例:3D模型中,痤疮丙酸杆菌浓度1×10⁶CFU/cm²时,水杨酸透皮量为18.7μg/cm²;人体在体实验中(15名痤疮患者,相同菌丰度),透皮量为15.2μg/cm²——差异源于人体血液循环带走部分渗透物质,降低累积量。

另一项“马拉色菌与维生素A渗透”实验中,3D模型(模拟皮脂量50μg/cm²·h)显示M、furfur组透皮量12.3μg/cm²;人体在体(油性皮肤,皮脂量100μg/cm²·h)中透皮量为10.1μg/cm²——多余皮脂阻碍了维生素A渗透。

为弥补局限性,实验通常采用“体外筛选+人体验证”两步法:先通过3D模型快速筛选“微生态影响显著”的变量(如痤疮丙酸杆菌浓度),再通过人体实验验证生理条件下的关联性。例如,某团队用3D模型发现“乳酸杆菌降低水杨酸透皮量”,再通过30名志愿者验证,结果一致(透皮量降低25%),确认结论可靠性。

相关服务