透皮吸收测试中透皮吸收与皮肤色素沉着的关系及实验研究方法

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收是药物、化妆品等外用品发挥功效的核心环节,而皮肤色素沉着(如炎症后色素沉着、药物性色素沉着)是其常见不良反应之一。两者的关联并非简单线性关系,而是涉及成分性质、皮肤生理及个体差异的多维度交互——透皮的成分可能直接影响黑素细胞功能,或通过炎症反应间接诱发色素沉着,而色素沉着的程度又反作用于透皮效率(如色素颗粒堆积可能阻碍成分穿透)。明确这种关联需依托严谨的实验研究,从生理机制解析到量化测定,最终为外用品的安全性设计提供依据。

透皮吸收与皮肤色素沉着的生理关联机制

透皮吸收的路径是成分通过角质层、表皮到达真皮,而黑素细胞分布在表皮基底层与真皮交界处,是色素沉着的“核心发生器”。当成分透皮后,可能通过三种途径影响黑素细胞:其一,直接作用于黑素合成酶,如香料成分桂皮醛透皮后,可激活酪氨酸酶(黑素合成的关键酶),促进黑素颗粒生成;其二,诱发炎症反应,如防腐剂parabens透皮过量时,会破坏皮肤屏障,促使角质形成细胞释放IL-6、TNF-α等炎症因子,这些因子会“信号传递”给黑素细胞,刺激其增殖与黑素分泌(即炎症后色素沉着);其三,干扰黑素转运,如维A酸衍生物透皮后,会阻碍黑素颗粒从黑素细胞向角质形成细胞转移,导致局部黑素堆积。

以氢醌为例:低浓度(≤2%)氢醌透皮后,可抑制酪氨酸酶活性,减少黑素合成;但高浓度(>4%)透皮时,会直接损伤黑素细胞,引发细胞坏死,释放的黑素颗粒被巨噬细胞吞噬,反而形成“色素岛”,加重色素沉着。这种“双向效应”正是两者生理关联的典型——成分的透皮量与作用机制共同决定了最终的色素反应。

影响两者关联的关键因素

首先是成分理化性质:亲脂性成分(如维生素E)更易穿透角质层,若同时具有氧化应激作用(如过量维生素E产生的过氧化产物),则更易刺激黑素细胞;水溶性成分(如维生素C)需促渗剂辅助透皮,但若促渗剂(如高浓度丙二醇)损伤屏障,会同时增加维生素C透皮量与色素沉着风险。

其次是皮肤屏障功能:屏障完整时,透皮量受限,黑素细胞处于稳定状态;屏障受损(如晒伤、湿疹)时,透皮量可增加2-5倍,黑素细胞因失去保护更易受刺激——临床中“敏感肌”用护肤品后色素沉着,正是屏障受损+透皮量增加的结果。

最后是个体差异:肤色深(Fitzpatrick IV-VI型)人群黑素细胞更多、活性更强,相同透皮量下色素沉着阈值更低;老年人皮肤屏障下降、黑素细胞功能减退,透皮后色素沉着程度轻,但持续时间更长(黑素代谢慢)。

实验研究的基本设计原则

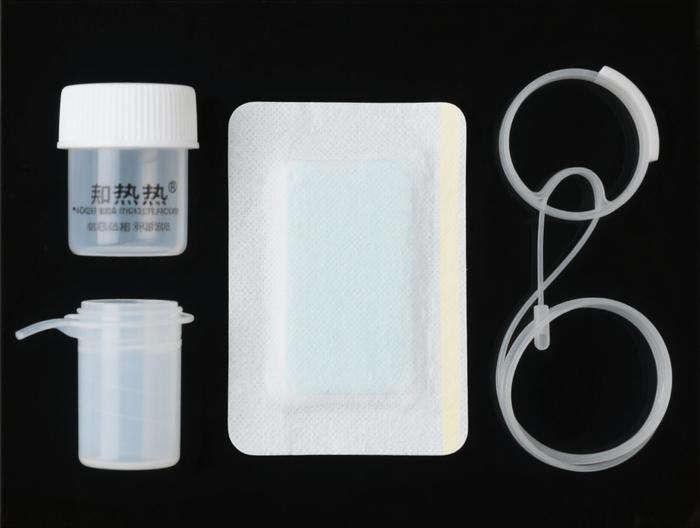

实验需围绕“量化透皮”与“评估色素”的关联展开,核心原则包括:1、模型选择:体外用Franz扩散池+人离体皮肤(或猪皮,结构类似人类)快速筛选透皮特性;体内用C57BL/6小鼠(背部皮肤黑素分布接近人类)或人志愿者(需伦理审批)验证真实反应。2、对照组设置:包含空白对照(无待测成分的基质)、阳性对照(如1%桂皮醛,已知致色素沉着)、剂量梯度组(如0.1%、0.5%、1%浓度),以明确剂量-反应关系。3、时间点设计:透皮量测至24小时,色素沉着需滞后观察——如小鼠实验需在涂抹后1、2、4周测黑素指数,避免遗漏延迟性反应。

透皮吸收的量化测定方法

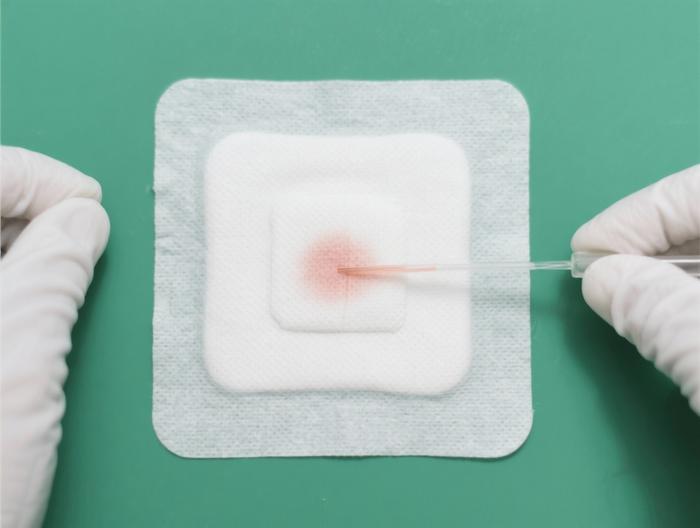

透皮量是关联分析的基础,常用方法:1、Franz扩散池法:通过收集接收池药液,用HPLC或LC-MS定量,计算24小时累积透皮量与透皮速率——这是体外实验的金标准。2、微透析技术:用于体内实验,将探针插入小鼠真皮层,实时监测组织液中的成分浓度,直接反映到达黑素细胞部位的药物量。3、皮肤分层测定:用胶带剥离法获取角质层,或用酶解法分离表皮与真皮,分别测定各层的成分含量——明确成分在皮肤内的分布(如角质层滞留 vs 真皮渗透)。

需注意:皮肤屏障功能会影响透皮量,实验中需用经表皮失水率(TEWL)检测屏障完整性,若TEWL>20g/m²·h(屏障受损),需标注“屏障受损状态下的透皮量”,避免混淆正常皮肤数据。

色素沉着的客观评估方法

色素沉着需避免主观判断,常用客观方法:1、黑素指数仪(MI):基于皮肤对568nm光的吸收(黑素吸收最强),量化黑素含量(数值0-200,越高黑素越多)——无创、可重复,是动物与人体实验的首选。2、组织学检测:取皮肤活检,用多巴染色(显示黑素细胞活性)或HE染色(观察黑素分布),用ImageJ软件计算黑素细胞数量与颗粒面积——明确色素沉着的病理机制(如黑素细胞增殖 vs 颗粒堆积)。3、分子生物学检测:用qPCR测TYR、TRP-1、MITF等黑素基因的mRNA水平,或用Western blot测酪氨酸酶蛋白表达——若TYR mRNA升高2倍以上,说明成分促进了黑素合成。

实验中的常见问题及解决策略

1、时间差问题:某些成分透皮后1-2周才会引起色素沉着,若仅在1周测色素,会导致关联不准确——解决方法是延长观察期至8周,同时用微透析实时监测体内药物浓度,建立“时间-透皮量-色素”的三维关联。2、皮肤样本变异性:人离体皮肤因供体差异大,透皮量波动大——解决方法是用同一供体的腹部皮肤,或3D打印的人皮肤模型(屏障功能更稳定)。3、假阳性干扰:某些成分(如氧化铁)本身有颜色,会影响MI值——解决方法是用乙醇清洗皮肤表面,或用组织学检测确认黑素颗粒存在(而非外源性色素)。

数据关联分析的关键技巧

关联分析需明确统计学关系:1、相关性分析:用Pearson(正态分布)或Spearman(非正态)系数,分析透皮量与MI值的关联——若r>0.7且P<0.05,说明高度正相关。2、剂量-反应模型:用回归分析建立“透皮量-色素程度”模型,预测安全阈值——如某成分透皮量≤10μg/cm²时,MI值无升高;超过则指数上升,10μg/cm²即为安全阈值。3、分层分析:按肤色(Fitzpatrick型)、年龄分层,分析不同群体的关联强度——如Fitzpatrick VI型人群r=0.85,II型r=0.5,说明深肤色人群风险更高,需调整成分浓度。

相关服务