透皮吸收测试中透皮吸收实验的接收液渗透压调节对结果的影响

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收实验是经皮给药系统研发中的核心评价环节,其结果直接指导药物剂型设计与临床应用。接收液作为收集透过皮肤药物的关键介质,其理化性质尤其是渗透压,与皮肤屏障功能、药物扩散动力及检测准确性密切相关。然而,部分研究常忽视接收液渗透压的调节,导致实验结果因皮肤状态改变或药物传递异常出现偏差。本文聚焦透皮吸收实验中接收液渗透压调节的影响,从皮肤相互作用、药物扩散、检测干扰等维度展开分析,为规范实验设计提供参考。

接收液渗透压与皮肤屏障的相互作用

皮肤的透皮屏障核心是角质层,其本质是半透膜结构,可允许水、小分子物质通过,但对大分子、离子有选择性。正常皮肤组织液的渗透压约为280-310mOsm/kg,当接收液渗透压与组织液存在差异时,会引发渗透作用——水从低渗侧流向高渗侧。具体来说,若接收液渗透压低于组织液(低渗),水会从接收液通过皮肤流向组织液,导致接收液体积减少,同时皮肤角质层因吸水膨胀,角质细胞间隙增大、细胞间脂质排列紊乱,屏障功能减弱;若接收液渗透压高于组织液(高渗),水会从组织液通过皮肤流向接收液,接收液体积增加,皮肤角质层因失水收缩,细胞间隙缩小、脂质排列紧密,屏障功能增强。

例如,用渗透压150mOsm/kg的低渗氯化钠溶液作为接收液时,2小时内接收液体积可减少约10%,同时角质层厚度较初始增加25%;若用400mOsm/kg的高渗蔗糖溶液,接收液体积会在相同时间内增加8%,角质层厚度减少18%。这种结构变化并非短期可逆,实验周期内(通常4-24小时)的持续渗透作用会让皮肤稳定在“水合”或“脱水”状态,成为药物渗透的“非生理屏障”。

值得注意的是,角质层的结构变化会直接影响药物的渗透路径:亲水性药物依赖细胞间隙扩散,皮肤水合(低渗)会增加其透皮量;脂溶性药物依赖脂质通道扩散,皮肤脱水(高渗)会减少其透皮量。这种差异会导致同一药物在不同渗透压接收液中的结果出现显著偏差。

渗透压对药物扩散动力的直接影响

药物透皮扩散的核心动力是给药池与接收池间的浓度梯度,但接收液渗透压引发的体积变化会直接干扰这一梯度的有效性。以低渗接收液为例:水从接收液流向皮肤导致其体积减少,若药物持续进入接收池,体积减少会使药物浓度被动升高,可能缩小给药池与接收池的浓度差,削弱扩散动力;但另一方面,皮肤因吸水膨胀,角质层细胞间隙增大,药物通过细胞间隙的路径阻力降低,又可能促进药物渗透。两种效应叠加,最终透皮量的变化需看哪种效应占主导。

高渗接收液的情况则相反:水从皮肤流向接收液导致其体积增加,药物浓度被稀释,理论上会扩大浓度梯度,增强扩散动力;但皮肤脱水收缩使角质层屏障功能增强,药物渗透阻力增大。例如,某亲水性药物(维生素B12)用低渗接收液时,初期透皮量因皮肤膨胀增加,但后期因接收液体积减少、浓度升高,扩散动力减弱,透皮量增速放缓;而用高渗接收液时,初期透皮量因皮肤收缩减少,但后期因接收液体积增加、浓度降低,扩散动力增强,透皮量逐渐回升。

此外,渗透压引发的水流动还会改变药物在接收液中的溶解度。例如,脂溶性药物(如睾酮)在高渗接收液中(因体积增加、水分增多)溶解度可能降低,若超过饱和溶解度会出现沉淀,导致部分药物无法被检测到,直接影响结果准确性。

低渗透压接收液引发的皮肤水合与体积变化干扰

低渗透压接收液(<280mOsm/kg)的核心问题在于双重干扰:一是皮肤水合导致屏障功能减弱,二是自身体积减少导致药物浓度异常。皮肤水合方面,角质层吸水膨胀会破坏细胞间脂质的有序排列,使亲水性药物(如葡萄糖、水杨酸)的渗透路径变宽——这类药物主要通过细胞间隙扩散,因此透皮量会因水合作用显著增加。例如,一项研究用渗透压100mOsm/kg的氯化钠溶液作为接收液,检测水杨酸的透皮量,结果比用等渗PBS(290mOsm/kg)时高40%,但这种增加并非水杨酸本身的透皮性能提升,而是皮肤屏障被低渗介质削弱所致。

体积变化方面,低渗接收液的体积减少会导致药物浓度被动升高。假设药物透皮量为10μg,初始接收液体积为5ml,若体积减少至4ml,浓度会从2μg/ml升至2.5μg/ml——若实验中未监测体积变化,直接按初始体积计算,会高估药物的透皮量(误以为透皮量是12.5μg)。这种误差在长期实验(如24小时)中更明显,部分低渗接收液的体积可减少20%以上,导致结果偏差超过30%。

更隐蔽的是,皮肤水合可能引发表皮细胞的轻微损伤。当角质层过度膨胀时,表皮细胞间的桥粒结构可能断裂,导致少量细胞内液进入接收液,这些内源性物质(如蛋白质、酶)可能与药物结合,形成复合物,影响HPLC、ELISA等检测方法的准确性——例如,细胞内的白蛋白会与两性药物(如布洛芬)结合,导致检测到的游离药物浓度降低。

高渗透压接收液导致的皮肤脱水与溶解度降低

高渗透压接收液(>310mOsm/kg)的干扰主要来自皮肤脱水与接收液体积增加。皮肤脱水方面,角质层因失水收缩,细胞间脂质紧密排列,屏障功能增强,对脂溶性药物(如睾酮、维生素E)的影响最显著——这类药物主要通过脂质通道扩散,通道变窄会直接减少其透皮量。例如,用渗透压400mOsm/kg的蔗糖溶液作为接收液,检测睾酮的透皮量,结果比等渗PBS低50%,原因是角质层脂质通道因脱水收缩,睾酮无法有效穿透。

接收液体积增加的问题则在于药物浓度被稀释。假设药物透皮量为10μg,初始体积5ml,若体积增加至6ml,浓度会从2μg/ml降至1.67μg/ml——若未校正体积,会低估药物透皮量(误以为透皮量是8.3μg)。此外,高渗接收液的体积增加会导致水分增多,部分水溶性差的药物(如地塞米松)溶解度降低,可能出现沉淀。例如,地塞米松在等渗PBS中的溶解度为50μg/ml,若接收液体积增加20%(水分增多),溶解度可能降至40μg/ml,若透皮量为60μg,会有10μg沉淀,导致检测值仅为50μg,偏差达17%。

长期使用高渗接收液还可能引发皮肤表皮的不可逆损伤。当角质层持续脱水时,表皮细胞会因失水出现皱缩,甚至导致基底细胞层的代谢异常,释放炎症因子(如IL-6、TNF-α)。这些因子不仅会改变皮肤的通透性,还可能与药物发生化学反应,例如氧化还原性药物(如维生素C)会被炎症因子氧化,导致检测到的有效成分减少。

渗透压不均对药物检测准确性的影响

透皮吸收实验的检测方法(如HPLC、GC、LC-MS)均依赖接收液的理化性质稳定,而渗透压引发的体积与成分变化会直接干扰检测结果。体积变化方面,无论是低渗导致的体积减少还是高渗导致的体积增加,都会改变药物浓度——实验中若未对接收液体积进行实时监测与校正,浓度计算的误差会直接传递到透皮量结果中。例如,某实验用HPLC检测接收液中的咖啡因浓度,初始体积5ml,24小时后低渗接收液体积变为4ml,若未校正,计算出的透皮量会比实际高25%;高渗接收液体积变为6ml,计算值则比实际低17%。

成分变化方面,渗透压引发的皮肤水合或脱水会导致接收液中引入内源性物质。例如,低渗接收液会因皮肤水合引入细胞内液中的蛋白质,这些蛋白质会在HPLC的色谱柱上保留,导致峰形拖尾或基线漂移,影响峰面积积分的准确性。而高渗接收液因皮肤脱水引入的炎症因子,可能与药物形成络合物,导致检测峰分裂——例如,布洛芬与TNF-α结合后,会在色谱图中出现两个峰,若未识别这种变化,会误将其中一个峰视为杂质,低估药物浓度。

此外,渗透压变化还会影响接收液的pH值。例如,低渗接收液因体积减少,缓冲能力可能下降(若使用缓冲液),pH值可能从7.4升至7.8;高渗接收液因体积增加,缓冲能力稀释,pH值可能降至7.0。pH值的变化会影响药物的解离状态——例如,酸性药物(如阿司匹林)在pH升高时解离度增加,极性增强,可能与色谱柱的固定相结合更紧密,导致保留时间延长,峰面积减少,最终影响定量准确性。

不同药物类型对渗透压调节的差异化需求

药物的理化性质(如亲水性、脂溶性、离子化程度)决定了其对接收液渗透压的敏感性。亲水性药物(logP<0)主要通过角质层细胞间隙扩散,因此对皮肤水合状态更敏感——低渗接收液引发的皮肤水合会显著增加其透皮量,而高渗接收液引发的皮肤脱水会显著减少其透皮量。例如,盐酸苯海拉明(logP=0.5)用低渗接收液时透皮量比等渗高35%,用高渗接收液时比等渗低28%。

脂溶性药物(logP>2)主要通过角质层脂质通道扩散,因此对皮肤脂质排列更敏感——高渗接收液引发的脂质紧密排列会显著减少其透皮量,而低渗接收液引发的脂质紊乱会增加其透皮量。例如,睾酮(logP=3.3)用高渗接收液时透皮量比等渗低45%,用低渗接收液时比等渗高20%。

离子型药物(如硫酸阿托品、盐酸麻黄碱)的敏感性更高,因为其扩散依赖于电荷与水的流动。渗透压引发的水流动会改变皮肤两侧的电荷分布,进而影响离子型药物的跨膜转运。例如,硫酸阿托品(阳离子型)在低渗接收液中,因皮肤水合导致细胞间隙的负电荷增加,会吸引更多阳离子药物渗透,透皮量比等渗高50%;而在高渗接收液中,皮肤脱水导致细胞间隙负电荷减少,透皮量比等渗低30%。

大分子药物(如胰岛素、多肽,分子量>1000Da)对渗透压的敏感性主要来自皮肤屏障的变化。大分子药物通常无法通过正常角质层,需依赖皮肤水合或渗透促进剂打开通道。若使用低渗接收液,皮肤水合会扩大细胞间隙,使大分子药物更容易通过;若使用高渗接收液,皮肤脱水会关闭通道,大分子药物几乎无法渗透。例如,胰岛素(分子量5808Da)用低渗接收液时透皮量为1.2μg/cm²,用等渗时为0.5μg/cm²,用高渗时仅为0.1μg/cm²。

接收液渗透压调节的实践操作要点

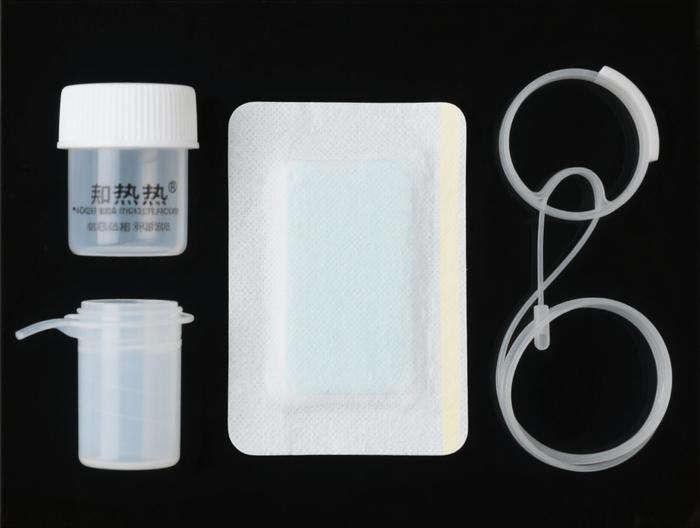

首先,接收液的渗透压需接近皮肤组织液(280-310mOsm/kg),常用的等渗介质为磷酸盐缓冲液(PBS,约290mOsm/kg)或 Hank's 平衡盐溶液(HBSS,约300mOsm/kg)。实验前需用冰点渗透压计或蒸汽压渗透压计测定接收液的渗透压,确保误差在±10mOsm/kg内——若渗透压偏差过大,需通过添加氯化钠、葡萄糖等调节剂调整。例如,若PBS的渗透压为250mOsm/kg,可添加0.3%氯化钠(约增加30mOsm/kg)至280mOsm/kg。

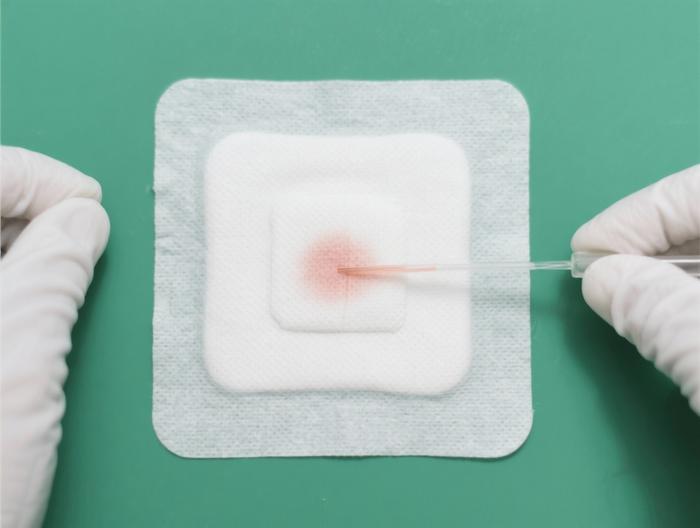

其次,需实时监测接收液的体积变化。实验中可通过称重法(接收池+接收液的重量变化)或体积法(用移液管测量体积)记录体积变化。例如,每6小时测量一次接收液重量,若重量减少(低渗)或增加(高渗),需用等渗介质补充至初始体积,或在计算透皮量时校正体积。例如,初始体积5ml,24小时后体积为4.5ml,透皮量=检测浓度×4.5ml,而非5ml。

第三,需考虑药物的溶解度与渗透压的平衡。若药物在等渗介质中溶解度不足,可添加少量增溶剂(如乙醇、丙二醇),但需注意增溶剂对渗透压的影响。例如,添加10%乙醇会使PBS的渗透压增加约50mOsm/kg,需减少氯化钠的量(如从0.9%减至0.7%),使总渗透压保持在280-310mOsm/kg。同时,增溶剂的浓度需控制在5%-10%以内,避免因浓度过高破坏皮肤屏障。

第四,需验证渗透压对药物的影响。对于新研发的药物,需做预实验:分别用低渗(200mOsm/kg)、等渗(290mOsm/kg)、高渗(400mOsm/kg)接收液检测透皮量,若三者差异超过20%,则需优化渗透压调节——例如,若低渗与等渗差异大,说明药物对皮肤水合敏感,需严格控制接收液渗透压在等渗范围;若高渗与等渗差异大,说明药物对皮肤脱水敏感,需避免使用高渗接收液。

最后,需注意皮肤样品的状态。实验用的皮肤(如大鼠皮肤、人离体皮肤)需保持新鲜,避免因冷冻、干燥导致的渗透压敏感性改变。例如,冷冻保存的皮肤角质层脂质会发生结晶,渗透压引发的水流动可能无法正常进行,导致实验结果偏差。

相关服务