透皮吸收测试中透皮吸收实验的皮肤捐赠伦理规范与合规要求

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收测试是药物、化妆品等经皮产品研发的核心环节,实验用皮肤的来源直接关系到研究的伦理底线与合规性——它不仅是对捐赠者权益的保护,也是实验结果可靠性的基础。但实践中,如何平衡科研需求与伦理边界?本文结合国内外通行规则与实际操作,梳理透皮吸收实验中皮肤捐赠的核心伦理要点与合规路径:从自愿知情同意的具体要求,到隐私保护的操作细节,再到全流程的伦理监督,拆解每一步的“必须做”与“不能做”。

皮肤捐赠的核心伦理原则:自愿与知情同意的落地细节

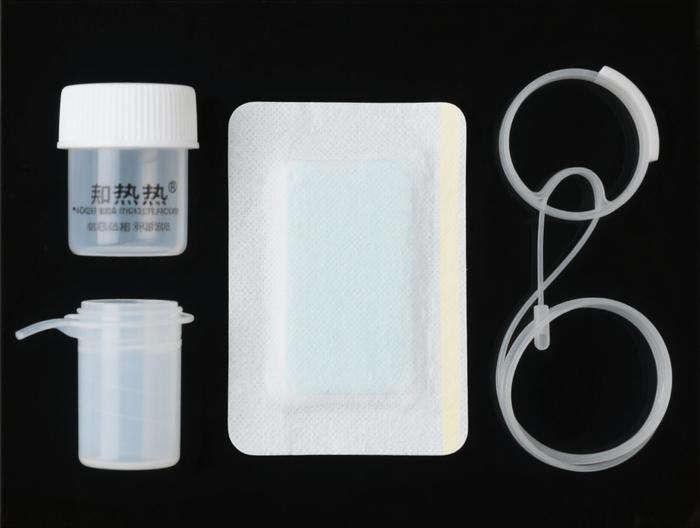

自愿与知情同意是皮肤捐赠的“伦理基石”,但绝非简单的“签字确认”——它要求捐赠者充分理解自己的决策内容与后果。具体而言,知情同意书必须明确告知四大核心信息:其一,皮肤的具体用途(如“用于某款抗炎药膏的透皮渗透率测试”“用于化妆品成分的皮肤刺激性体外实验”);其二,皮肤的处理流程(如“获取后4小时内冷藏至-20℃,实验时切成0.5cm×0.5cm薄片,与含药物的凝胶接触24小时”);其三,剩余组织的处置方式(如“实验结束后未使用的皮肤将在72小时内高压灭菌销毁,不用于其他无关研究”);其四,捐赠者的撤回权(“可在皮肤获取前任何时间无条件撤回同意,无需承担任何责任”)。

实践中,需警惕“形式化知情同意”:比如仅用“用于医学研究”这样模糊的表述,或通过诱导性语言(如“您的捐赠能帮助100个患者用上安全的药膏”)影响捐赠者判断,均违反伦理原则。此外,特殊人群的排除是底线——未成年人、精神障碍者因无法自主决策,不得作为皮肤捐赠者;即使是成年人,若处于麻醉、昏迷等无法清晰表达意愿的状态,也不能当场获取其皮肤捐赠同意。

例如,美国食品药品监督管理局(FDA)在《透皮给药系统指导原则》中明确要求:“知情同意书必须用捐赠者能理解的语言(如非英语母语者需提供翻译版本),且需有见证人在场确认捐赠者是‘自愿且清醒地签署’。”某国内三甲医院的皮肤库则更进一步:要求捐赠者在签署同意书前,完成一份“知情确认问卷”(如“您是否知道皮肤将用于与化学试剂接触的实验?”“您是否有权随时撤回同意?”),确保其真正理解内容。

捐赠者隐私保护:从身份匿名到信息全生命周期管理

隐私泄露是皮肤捐赠中最易被忽视的伦理风险——捐赠者的身份信息若与实验数据关联,可能导致其个人隐私被暴露(如“某35岁女性的皮肤对某化妆品成分敏感”的信息若泄露,可能影响其就业或社交)。因此,隐私保护需贯穿“登记-存储-使用-销毁”全流程。

首先是身份匿名化:捐赠者的姓名、身份证号、联系方式等识别性信息必须与实验样本“脱钩”——样本仅用编号(如“SK-2023-05-001”)标识,且编号与身份信息的对应表需由专人保管,仅在“需确认捐赠者撤回同意”时使用。例如,欧盟GDPR(《通用数据保护条例》)要求:“个人数据的处理必须以‘能识别到个体’为限,若无需识别,则应转为匿名数据。”某欧洲皮肤库的做法是:捐赠者登记时,工作人员会当场将其身份信息写在纸上,签字后立即放入带锁的文件柜,24小时内销毁,仅将“年龄、性别、皮肤类型”等非识别性信息录入实验系统。

其次是信息存储安全:实验数据(如“SK-2023-05-001的皮肤渗透率为12μg/cm²/h”)需加密存储(如使用AES-256加密算法),仅授权的实验人员(如项目负责人、实验室技术员)能访问;存储设备(如服务器、U盘)需物理隔离,避免网络攻击或意外泄露。某国内科研机构的信息系统设置了“三权限层级”:普通实验人员只能查看样本编号和实验数据,项目负责人能查看非识别性信息,只有伦理委员会成员能查看身份对应表。

最后是信息使用限制:捐赠者的信息不能用于实验以外的任何目的——比如不能将“某捐赠者是敏感肌”的信息卖给化妆品公司用于精准营销,也不能将身份信息用于学术论文的“案例分析”(如“某患者的皮肤样本来自35岁的张女士”)。即使是匿名数据,若需发表,也需确保“无法通过组合信息识别到个体”(如“某25-35岁女性的皮肤渗透率数据”是安全的,但“某25岁、居住在XX小区的女性”则可能被识别)。

皮肤来源的合规边界:合法获取的“可追溯性”要求

透皮实验用皮肤的来源必须“合法且可追溯”——这是区分“伦理捐赠”与“非法获取”的核心标准。实践中,合法皮肤来源主要有两类:

第一类是“医疗剩余组织”:即临床操作中产生的、对患者无医疗价值的皮肤(如整形手术切除的多余皮肤、烧伤患者植皮后剩余的健康皮肤)。这类皮肤的获取需满足两个条件:一是患者已签署“医疗剩余组织捐赠同意书”(注意:不能用“手术同意书”代替,需单独签署);二是剩余组织的获取不会影响患者的治疗(如切除的皮肤是“多余的”,不会导致患者额外的创伤)。

第二类是“遗体捐赠皮肤”:即捐赠者去世后,其家属根据遗嘱或同意捐赠的皮肤。这类皮肤的获取需符合遗体捐赠的法律规定——比如中国《人体器官移植条例》要求“遗体捐赠需由死者生前书面同意,或死者近亲属书面同意”;且需经医疗机构确认“死者去世时间不超过24小时”(以保证皮肤的活性用于实验)。

需严格禁止的“非法来源”包括:其一,买卖皮肤(中国《民法典》第一千零六条明确规定“人体组织不得买卖”);其二,未经同意的“偷取”(如手术中未经患者同意,擅自留存其皮肤);其三,跨境非法获取(如从无伦理监管的国家进口皮肤,可能涉及强迫捐赠或隐私泄露)。

“可追溯性”是合规的关键——每一份实验用皮肤都需有“来源记录”(如“来自某医院的医疗剩余组织,捐赠者编号SK-2023-05-001,知情同意书编号IC-2023-05-001”),且记录需保存至少10年(符合《药物临床试验质量管理规范》GCP的要求)。某国内药企的质量控制流程规定:“若某批皮肤的来源记录不完整,不得用于实验,需立即销毁。”

伦理监督的全流程覆盖:从实验前审查到事后追溯

伦理规范的落地需靠“外部监督”——伦理委员会(IRB/IEC)是透皮实验中皮肤捐赠的“守门人”。实践中,伦理委员会的监督需覆盖三个环节:

首先是“实验前审查”:科研团队需向伦理委员会提交“皮肤来源说明”“知情同意书模板”“隐私保护方案”“实验流程说明”等材料,伦理委员会需评估“皮肤来源是否合法”“知情同意是否充分”“隐私保护是否到位”,只有通过审查的实验方案才能开展。

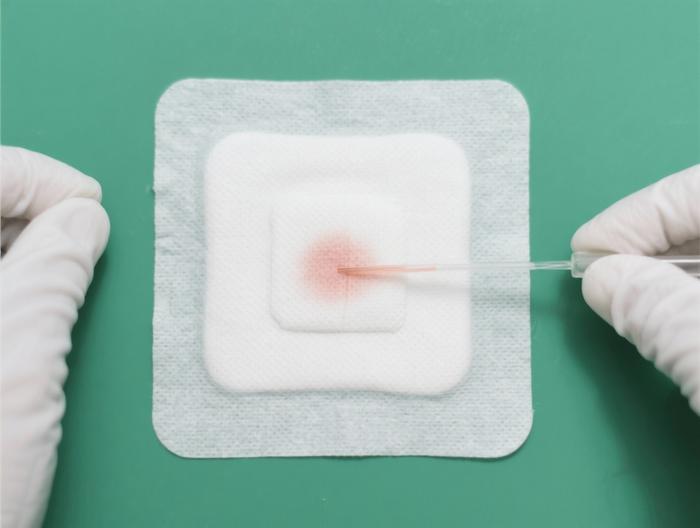

其次是“实验中检查”:伦理委员会需定期(如每季度)抽查实验记录,确认“皮肤使用量与捐赠量一致”(如“捐赠了10cm²皮肤,实验用了8cm²,剩余2cm²已销毁”)、“知情同意书与样本编号对应”。若发现问题(如“某样本的知情同意书缺失”),伦理委员会有权要求立即停止实验,并整改。

最后是“实验后追溯”:实验结束后,科研团队需向伦理委员会提交“皮肤使用报告”,包括“样本编号、来源、使用情况、剩余组织处理方式”等内容。伦理委员会需确认“所有皮肤都按同意书的约定处理”,且“没有隐私泄露事件”。

例如,国际医学科学组织委员会(CIOMS)在《涉及人类受试者的生物医学研究国际伦理准则》中要求:“伦理委员会需有非科研背景的成员(如律师、患者代表),以确保监督的独立性。”某国内高校的伦理委员会则引入“社区代表”(如普通市民)参与审查,避免“科研人员主导”的偏差。

相关服务