透皮吸收测试中透皮吸收数据与产品功效宣称“深层渗透”的合规性验证

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收是化妆品、外用药品功效发挥的关键环节,“深层渗透”作为常见功效宣称,其合规性需依赖科学的透皮吸收数据支撑。《化妆品监督管理条例》《化妆品功效宣称评价规范》要求,功效宣称需有充分科学依据,“深层渗透”不能是模糊表述,需指向活性成分到达目标皮肤层并发挥作用。本文结合法规要求与测试实践,探讨如何通过严谨数据验证“深层渗透”宣称的合理性,解决企业在功效宣称与数据匹配中的常见问题。

“深层渗透”宣称的法规边界:从“模糊表述”到“精准定义”

“深层渗透”的合规核心是“表述准确、依据充分”。根据《化妆品功效宣称评价规范》,宣称内容需“真实反映产品的作用范围和机制”,“深层”不能是营销噱头,需明确对应皮肤层级——皮肤从外到内分为角质层、表皮层(颗粒层、棘层、基底层)、真皮层。例如,宣称“渗透至基底层”需指向表皮深层的基底层,宣称“渗透至真皮层”则需突破表皮到达真皮,模糊的“深层”表述会被认定为“虚假宣传”。

法规还要求“渗透”与“功效”关联:即使活性成分到达深层,若浓度未达有效阈值(发挥功效的最低浓度),也不能支撑宣称。比如,某美白产品的熊果苷需在基底层达到0.1%浓度才能抑制酪氨酸酶,但测试显示仅0.05%,则“深层渗透至基底层美白”的宣称不成立。

需避免“夸大渗透深度”:若活性成分仅到达表皮棘层,却宣称“渗透至真皮层”,会违反《化妆品监督管理条例》中“禁止虚假或者引人误解的宣传”的规定。企业需先明确“深层”的具体层级,再匹配对应数据。

透皮测试的核心:从“总量”到“分层浓度”的关键指标

透皮吸收测试的常见方法有Franz扩散池(体外)、皮肤分层检测(体外)、微透析(体内)。其中,“分层浓度数据”是验证“深层渗透”的关键——仅测“累积渗透量”(活性成分透过皮肤的总量)不足以证明“深层”,需明确各皮肤层的活性成分含量。

Franz扩散池法是体外经典方法:将皮肤样本固定在扩散池间,供给室涂样品,接收室盛模拟体液,定时测接收液中的浓度,计算累积渗透量(Qn)。但Qn仅反映整体渗透效率,无法区分层级——比如Qn高可能是活性成分停留在角质层,而非到达深层。

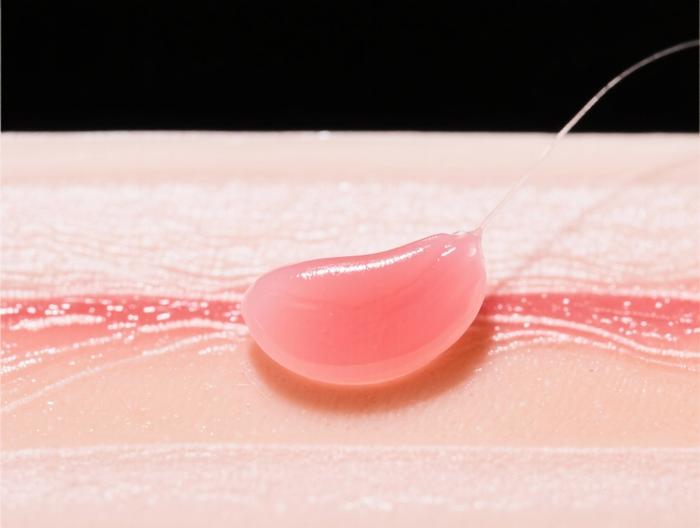

皮肤分层检测更具针对性:用胶带剥离法分离角质层(胶带粘贴皮肤取下角质层细胞),酶解法分离表皮与真皮,再用液相色谱-质谱(LC-MS)测各层浓度。例如,某抗衰产品宣称“视黄醇渗透至真皮层”,需通过酶解法分离真皮层,测得视黄醇浓度达到有效阈值(如0.02%),才能支撑宣称。

体外测试的合规性:条件控制与场景模拟

体外测试的条件需模拟人体实际使用场景,否则数据无效。根据《化妆品体外透皮吸收试验方法》(GB/T 37625-2019),皮肤样本需选与人体结构相似的替代物(如人尸体皮肤、猪耳皮肤),温度控制在32℃(模拟皮肤表面温度),接收液需匹配活性成分溶解性(水性成分用磷酸盐缓冲液,脂溶性用乙醇-生理盐水)。

涂抹量与时间需一致:比如产品日常使用量是0.5g/cm²,试验涂抹量需相同;日常停留12小时,扩散时间也需设为12小时。若试验涂抹量是实际的2倍,扩散时间24小时,数据则无法反映真实情况。

需注意体外模型的局限性:体外皮肤缺乏代谢和血液循环(会带走活性成分),因此体外数据需结合体内测试补充。比如,体外测试显示活性成分能到真皮层,但体内微透析显示浓度因代谢下降,需调整宣称或补充代谢数据。

体内数据的补充:从“模拟”到“真实人体”的验证

体内测试能更真实反映人体中的渗透情况,是体外数据的重要补充。常见方法有微透析、无创拉曼光谱。

微透析技术:将探针植入人体皮肤目标层(如真皮),收集透析液测活性成分浓度。比如某止痛药膏宣称“渗透至真皮层消炎”,通过微透析测得真皮层消炎成分浓度达有效阈值,即可支撑宣称。

无创拉曼光谱:利用分子指纹特性无创检测深层成分。比如某化妆品宣称“维生素C渗透至基底层抗氧化”,通过拉曼光谱在基底层检测到维生素C特征峰,且浓度0.2%(有效阈值),数据可靠。

体内测试需遵循伦理:化妆品需符合《化妆品人体功效评价试验指导原则》,确保受试者安全;药品需符合GCP。皮肤活检因创伤性,一般仅用于药品临床研究。

逻辑链构建:避免“断章取义”的关键

企业需构建完整逻辑链:“活性成分→透皮到达目标层→目标层浓度达有效阈值→发挥预期功效”。常见误区是“用部分数据支撑整体宣称”:

误区一:仅用“角质层穿透”宣称“深层渗透”。角质层是屏障,穿透是基础,但“深层”需到表皮或真皮。比如某产品测到角质层有活性成分,却未测表皮或真皮层,宣称“深层渗透”会被认定虚假。

误区二:仅用“累积渗透量高”宣称“深层渗透”。累积渗透量高可能是活性成分停在角质层,而非深层。比如某产品累积渗透量10μg/cm²,但90%在角质层,仅10%到基底层且浓度不足,宣称“深层渗透”无效。

误区三:忽略“功效关联”。即使活性成分到深层,若未发挥功效(如胶原蛋白未增加),也不能支撑宣称。比如某抗皱产品测到真皮层有视黄醇,但人体测试显示胶原蛋白未增加,“深层渗透抗皱”的宣称不成立。

通过以上步骤,企业可通过严谨的数据验证“深层渗透”宣称的合规性,避免因数据不充分或逻辑断裂导致的法规风险,确保功效宣称与科学数据的一致性。相关服务