建筑材料力学性能测试中的疲劳寿命预测模型应用研究

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

建筑材料在反复荷载作用下的疲劳破坏是结构失效的重要诱因,如桥梁钢构件的交变应力、混凝土楼板的长期振动荷载,均可能引发材料性能衰退直至断裂。疲劳寿命预测作为力学性能测试的核心目标之一,需通过模型将测试数据转化为结构服役寿命的量化评估。本文聚焦建筑材料力学性能测试中的疲劳寿命预测模型,结合经典理论与现代方法,探讨不同模型的应用逻辑、适配场景及实际测试中的关键问题,为工程实践提供更精准的预测依据。

建筑材料疲劳寿命测试的核心需求

在建筑结构设计阶段,工程师需基于材料疲劳寿命确定构件的荷载上限与使用寿命,避免因低估疲劳损伤导致的过早失效;在既有结构评估中,通过疲劳寿命预测可判断材料剩余性能,制定针对性维修方案。以公路桥梁为例,钢箱梁在车辆反复荷载下的应力幅可达100-300MPa,若未准确预测疲劳寿命,可能在服役20-30年后出现裂纹扩展,威胁通行安全。因此,疲劳寿命预测需紧密结合材料力学性能测试,将荷载历史、材料特性转化为可量化的寿命指标。

经典S-N曲线模型的应用逻辑与局限性

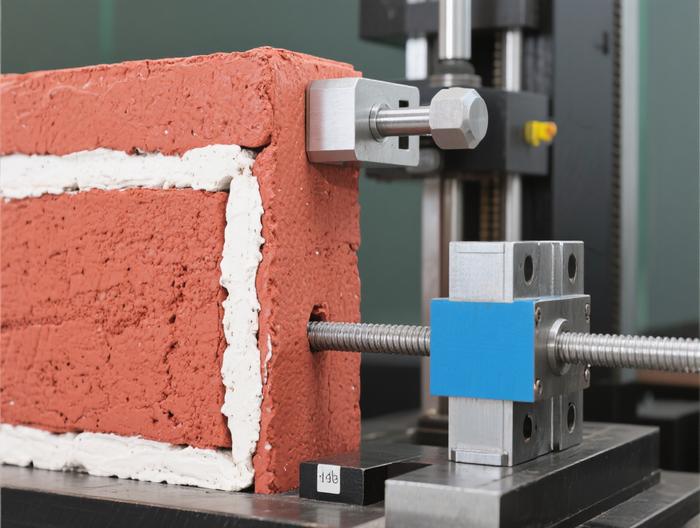

经典S-N曲线模型的核心是通过单调或反复荷载测试,获取材料在不同应力幅下的破坏循环次数,拟合得到“应力幅-寿命”关系曲线。在钢材测试中,通常采用旋转弯曲疲劳试验机,获取从高应力幅(对应低循环寿命)到低应力幅(对应高循环寿命)的多组数据,拟合为幂函数形式:S^m*N=C(m为疲劳指数,C为材料常数)。该模型的优势在于简单直观,适用于均质材料的常规荷载工况;但局限性也同样明显——无法考虑荷载顺序的影响(如先高应力后低应力与先低后高的损伤累积差异),也难以刻画材料内部缺陷(如混凝土的孔隙、钢材的夹杂物)对疲劳寿命的影响。

以Q345钢构件为例,其S-N曲线在应力幅200MPa下预测寿命为10^6次,但实际工程中因焊接处存在微小夹杂物,应力集中导致裂纹提前萌生,实际寿命仅约5*10^5次,凸显S-N曲线对材料均匀性的高度依赖。若材料存在明显异质性(如再生混凝土的骨料差异),S-N曲线的离散性会进一步增大,预测误差可能超过30%。

Miner线性累积损伤法则的工程实践适配性

Miner线性累积损伤法则假设材料在不同应力幅下的损伤可线性叠加,即各应力幅下的循环次数与对应寿命的比值之和等于1时发生破坏(Σ(n_i/N_i)=1)。这一法则因计算简单,被广泛应用于荷载谱复杂的场景,如高层建筑风荷载与地震荷载的组合作用。以某钢筋混凝土框架结构为例,地震作用下的应力幅为20MPa(对应寿命N1=1000次),日常风荷载应力幅为5MPa(对应寿命N2=10^6次),若地震发生5次、风荷载循环10^5次,累积损伤为5/1000 + 10^5/10^6 = 0.105,远低于1,说明材料仍有足够剩余寿命。

但Miner法则的局限性同样显著:它忽略了损伤的交互作用——高应力幅下的损伤会加速低应力幅下的损伤演化。例如,某铝合金构件先承受高应力幅循环(n1=0.5N1),再承受低应力幅循环,实际寿命仅为0.8N2,而Miner法则预测为N2,偏差明显。因此在工程实践中,通常需引入“损伤交互系数”(如1.1-1.3)对预测结果进行修正,以弥补线性假设的不足。

损伤力学模型对材料内部演化的刻画

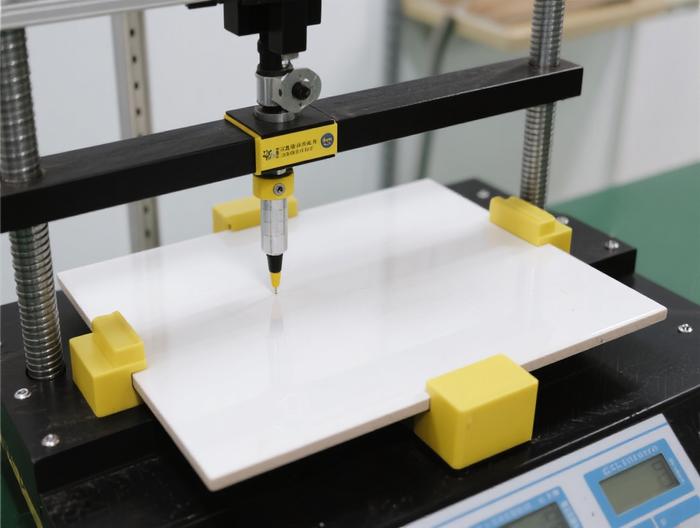

损伤力学模型通过引入损伤变量D(0≤D≤1,D=0为无损伤,D=1为破坏),描述材料内部微裂纹、孔隙的演化过程。以混凝土为例,其损伤力学模型通常关联弹性模量的衰减:D=1 - (E/E0),其中E为损伤后弹性模量,E0为初始弹性模量。在力学性能测试中,通过监测循环荷载下的模量变化,可实时更新损伤变量,精准预测剩余寿命。

某高性能混凝土梁的疲劳测试中,初始弹性模量为35GPa,循环10^4次后模量降至28GPa,损伤变量D=0.2;若设定D=0.8为破坏阈值,通过损伤演化方程可计算剩余循环次数约为4*10^4次。这种模型的优势在于能刻画材料内部的非线性损伤过程,但需大量微观测试数据(如SEM观测微裂纹)支撑,增加了测试成本与复杂度,更适用于对安全要求极高的结构(如核电站混凝土外壳)。

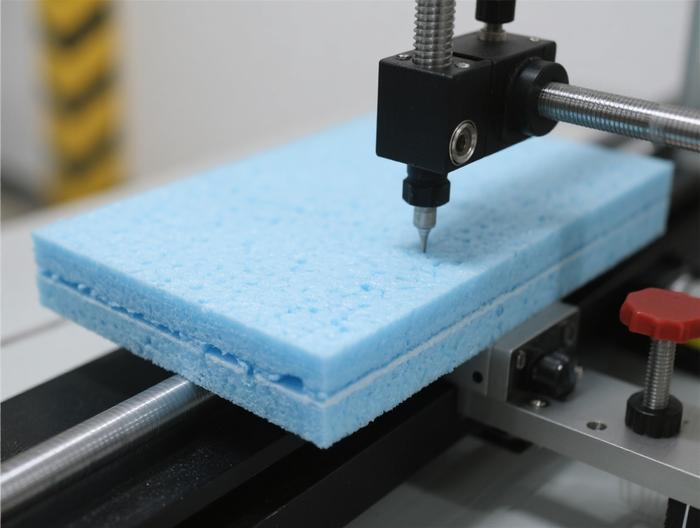

机器学习模型在复杂数据中的预测优势

随着数字图像相关(DIC)、声发射(AE)等非接触测试技术的发展,海量材料力学性能数据得以采集,机器学习模型因能挖掘非线性关系,成为疲劳寿命预测的重要工具。例如,基于混凝土疲劳测试的AE信号(幅值、上升时间、能量),利用卷积神经网络(CNN)可识别微裂纹扩展的不同阶段,进而预测剩余寿命。某研究团队通过100组混凝土疲劳测试数据训练CNN模型,对新样本的寿命预测误差控制在5%以内,远高于经典模型的15-20%误差。

但机器学习模型的局限性在于“数据依赖”——若训练数据未覆盖实际工况(如极端温度、腐蚀环境),预测精度会大幅下降。例如,仅用室温下的测试数据训练的模型,在冻融环境下的预测误差可能超过40%。因此,需结合迁移学习技术,将实验室数据与实际环境数据融合,提升模型的泛化能力。

测试数据质量对模型精度的直接影响

疲劳寿命预测模型的精度高度依赖测试数据的准确性与代表性。首先,荷载控制精度直接影响应力幅的测量误差:若试验机的荷载波动超过±5%,S-N曲线的离散性会增大,预测寿命的变异系数可达20%以上。其次,环境条件需与实际工况一致:高温会加速混凝土徐变,若测试在20℃下进行而实际结构处于40℃环境,预测寿命可能高估50%。

样本数量也是关键因素。经典S-N曲线通常需至少10组不同应力幅的测试数据,以降低离散性;机器学习模型则需要50组以上样本才能保证泛化能力。某桥梁钢构件测试中,初始仅用5组数据绘制S-N曲线,预测寿命与实际寿命偏差达35%;后续增加至15组数据后,偏差降至10%以内,充分说明数据量对模型精度的影响。

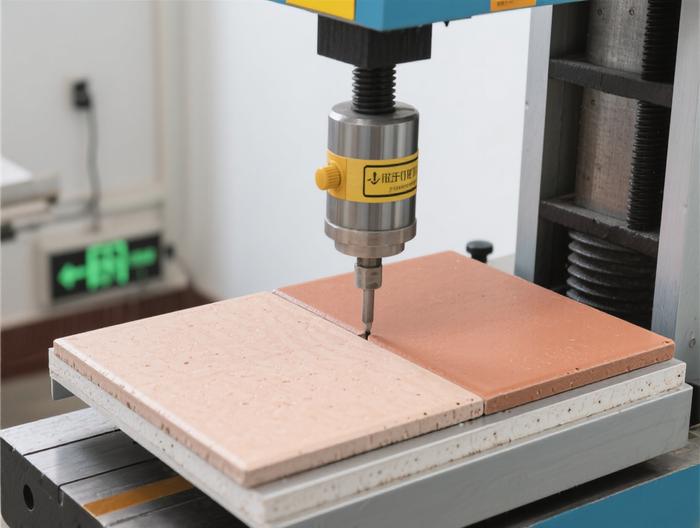

典型建筑材料的模型应用案例

混凝土作为最常用的建筑材料,其疲劳寿命预测多结合损伤力学与机器学习模型。某地铁车站混凝土顶板承受列车振动荷载(应力幅8MPa),通过DIC技术监测表面应变,结合长短期记忆(LSTM)神经网络模型,预测剩余寿命为25年;服役10年后的检测结果显示,材料弹性模量衰减15%,剩余寿命约18年,偏差在可接受范围内。

钢材方面,某大跨度钢桥的钢索疲劳测试采用S-N曲线与Miner法则结合,考虑车辆荷载的应力幅分布(100MPa占30%、150MPa占50%、200MPa占20%),预测寿命为30年;服役15年后的裂纹检测结果显示,钢索表面裂纹长度为0.5mm,未达临界值(1.0mm),与预测结果一致。

模型校准与实际工况的匹配策略

模型校准是提升预测精度的关键步骤,需将测试数据与实际工况的差异纳入调整。例如,实验室测试通常采用恒定应力幅荷载,而实际结构承受变幅荷载,需通过雨流计数法将实际荷载谱转化为等效应力幅,调整S-N曲线的参数;对于冻融环境,需在测试中模拟实际冻融循环,引入修正系数(如寒冷地区混凝土的修正系数为0.7-0.9)。

某寒冷地区混凝土桥梁的疲劳寿命预测中,初始模型未考虑冻融影响,预测寿命为40年;加入冻融修正系数0.8后,预测寿命降至32年,与服役20年后的材料性能检测结果(剩余寿命约12年)更接近。此外,模型需定期通过结构健康监测数据更新——如利用桥梁应力传感器数据修正Miner法则的累积损伤系数,使预测结果与实际损伤状态一致,确保模型的动态适用性。

相关服务