建筑材料力学性能测试中试验误差的来源及控制措施探讨

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

建筑材料力学性能测试是保障建筑结构安全的核心环节,混凝土抗压强度、钢筋抗拉强度等指标直接决定结构的承载能力与耐久性。然而,测试过程中受试样制备、设备状态、环境条件等多因素影响,易产生误差,若未有效控制,可能导致结果偏离真实值,给工程设计与施工带来隐患。因此,系统剖析误差来源并落实针对性控制措施,是提升测试准确性的关键。

试样制备环节的误差来源及控制

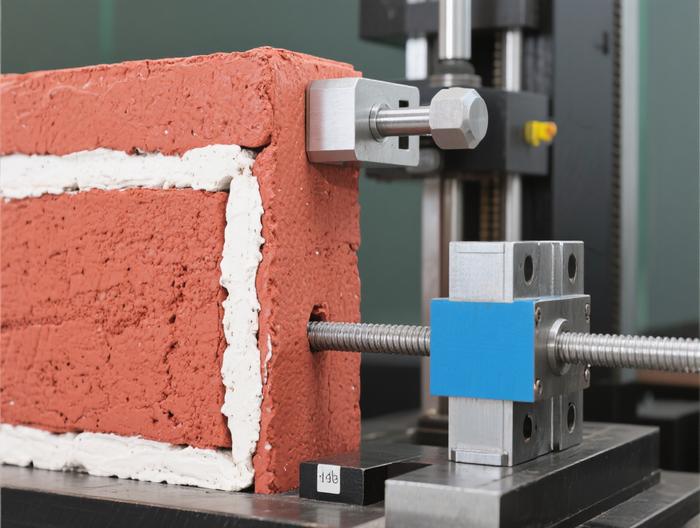

试样是测试的“源头”,其状态直接影响结果可靠性。尺寸偏差是常见问题,如混凝土立方体试块边长偏差超过±1mm,会使受压面积变化,导致抗压强度偏差达5%-10%;加工过程中产生的刀痕、裂纹会成为应力集中源,使试样在低于真实强度时破坏;养护条件不一致更易引发误差——部分试块露天放置导致失水,强度比标准养护试块低15%以上。

控制需贯穿全流程:用数控设备加工试样,游标卡尺逐件检测尺寸;养护时严格遵循GB/T 50081-2019标准,保持20±2℃、相对湿度≥95%的环境;加工后用放大镜检查表面,剔除有裂纹、蜂窝的不合格品,从源头上减少误差。

测试设备的误差来源及控制

设备性能不稳定是隐性误差的主要来源。测力传感器未定期校准会导致力值漂移,某试验机因传感器18个月未校准,钢筋抗拉强度结果偏高12%;液压系统密封件磨损会使加载速度波动,混凝土抗压试验中速度骤升会导致强度结果偏高;夹具齿纹磨损则会使试样滑动,影响抗拉强度测试。

应对措施需常态化:按JJG 139-2014规程每12个月校准设备,保留校准证书;每月检查液压油位与密封件,每季度更换液压油;测试前试运行设备,用速度传感器监控加载速度(如混凝土抗压保持0.3-0.8MPa/s),确保符合标准。

环境条件的影响及控制

温度、湿度、振动对材料性能的影响显著。钢材在200℃时抗拉强度下降20%,混凝土在5℃以下养护,28天强度仅达标准值的70%;湿度不足会使木材、石膏失水收缩,产生内应力,影响测试结果;试验室振动(如附近施工)会导致加载不稳定,试块提前破坏。

控制环境需精准:安装恒温恒湿系统,根据材料调整参数(混凝土养护室20±2℃、湿度≥95%,木材试验室20±2℃、湿度65±5%);用隔振垫或独立地基隔离振动;测试前将试样在试验室放置24小时,使其温湿度与环境平衡。

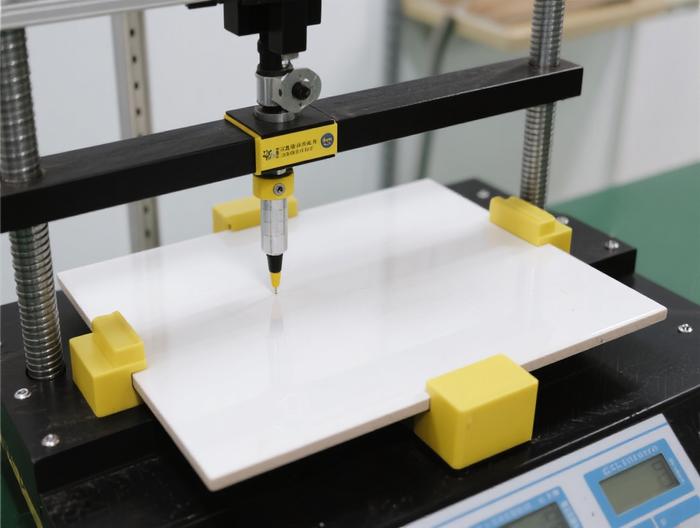

操作流程不规范的误差及控制

操作不规范易引发“人为误差”。加载偏心是常见问题——试样偏离试验机中心会导致受弯应力叠加,抗压强度结果偏低10%-20%;引伸计安装偏移会使变形测量值偏差8%;数据记录错误(如“25MPa”误写为“52MPa”)则直接影响结果有效性。

规范操作需从细节入手:用导向套固定试样,确保中心与加载轴线重合;安装引伸计时标记试样中心,对准测点;采用电子数据采集系统自动存储数据,测试后两人复核,避免人工错误。

人员因素的误差来源及控制

人员技能差异会导致结果波动。经验不足者可能误判破坏状态——混凝土试块出现细微裂纹时提前停止加载,强度结果偏低;读数时视线未垂直表盘,会导致变形量偏差±0.02mm;判断标准不一致更易引发差异,不同操作人员对“木材抗弯破坏”的定义不同,结果差异达20%。

控制需建立标准化体系:操作人员需持试验检测资格证,定期参加继续教育;开展盲样测试,对比不同人员结果一致性,偏差超5%需重新培训;制定统一判断标准(如混凝土荷载下降至峰值80%且出现贯穿裂纹时判定破坏),减少主观误差。

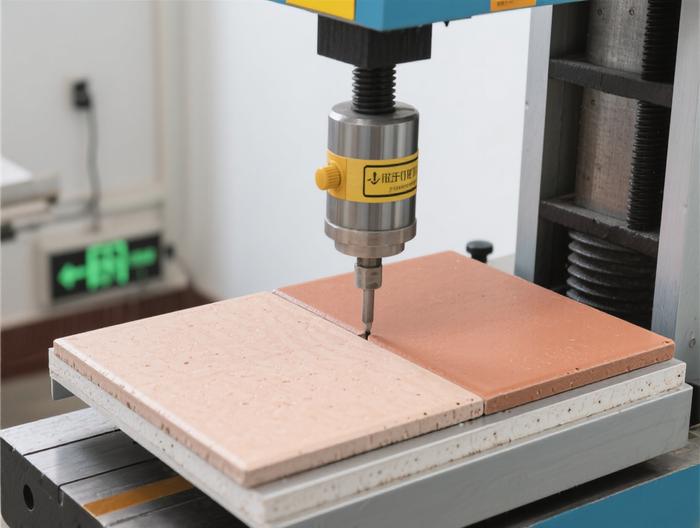

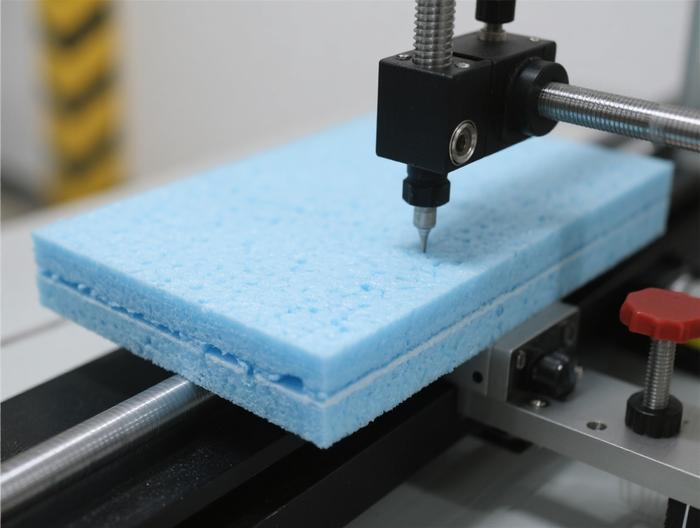

试验方法局限性的应对

部分试验方法本身存在局限。如沥青针入度测试仅反映常温硬度,无法模拟高温流变性能;混凝土抗折试验用简支梁法,对大尺寸构件的代表性不足;木材顺纹抗压试样过短,易出现剪切破坏而非压缩破坏,导致强度偏高。

应对需结合实际场景:评估沥青高温性能补充动态剪切流变试验(DSR);大尺寸构件采用足尺试验或有限元分析;调整木材试样尺寸(长度不小于直径3倍),避免剪切破坏,确保结果反映真实性能。

相关服务