建筑材料力学性能测试中韧性指标对结构安全性的影响意义解读

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

建筑材料的力学性能是保障结构安全的核心基础,而韧性作为其中的关键指标,常被视为材料“抗破坏能力”的“隐性防线”。与强度(抵抗最大应力)、刚度(抵抗变形)不同,韧性反映材料在变形过程中吸收能量、延缓断裂的能力——这种能力直接决定了结构在地震、爆炸、冲击等极端荷载下,是“渐进破坏”还是“突然坍塌”。本文将从定义、测试、工程场景等维度,系统解读韧性指标对结构安全性的影响意义,揭示其在建筑工程中的“保命价值”。

韧性指标的核心定义:区别于强度与刚度的“抗破坏能力”

在建筑材料的力学性能体系中,强度、刚度与韧性是三个容易混淆却功能迥异的指标。强度是材料能承受的最大应力(如钢筋的抗拉强度),代表“能不能扛住荷载”;刚度是材料抵抗变形的能力(如混凝土的弹性模量),代表“变形大不大”;而韧性则是材料从受力到破坏过程中吸收的总能量,代表“破坏前能‘撑多久’”。

举个直观例子:两根抗拉强度相同的钢筋,一根韧性好,一根韧性差。当施加拉力时,韧性好的钢筋会先发生明显的塑性变形(如伸长、弯曲),给工程师或使用者“即将破坏”的预警;而韧性差的钢筋可能在达到强度极限后突然断裂,没有任何缓冲——这种“无预警破坏”正是结构安全的大忌。

对于建筑结构而言,韧性的价值在于“允许变形但不允许突然失效”。比如住宅的阳台栏杆,若使用韧性好的铝合金,即使受到撞击,也会弯曲变形而非断裂;若用脆性铝合金,可能直接断裂导致坠落事故。这种“缓冲能力”,是强度与刚度无法替代的。

建筑材料韧性的测试方法:从冲击到断裂的量化路径

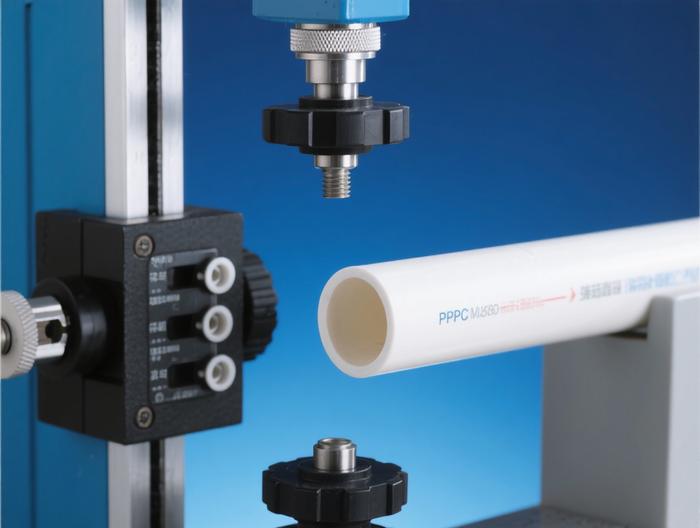

韧性的重要性需要通过科学测试量化,不同材料的韧性测试方法各有侧重。金属材料(如钢材)常用“夏比冲击试验”:将带有V型或U型缺口的试样固定,用摆锤从一定高度冲击,通过摆锤损失的能量计算材料吸收的冲击功(单位为J)——数值越大,韧性越好。例如,Q235钢的夏比冲击吸收能量通常不低于27J,而高强度钢可能需要更高的数值以应对低温环境。

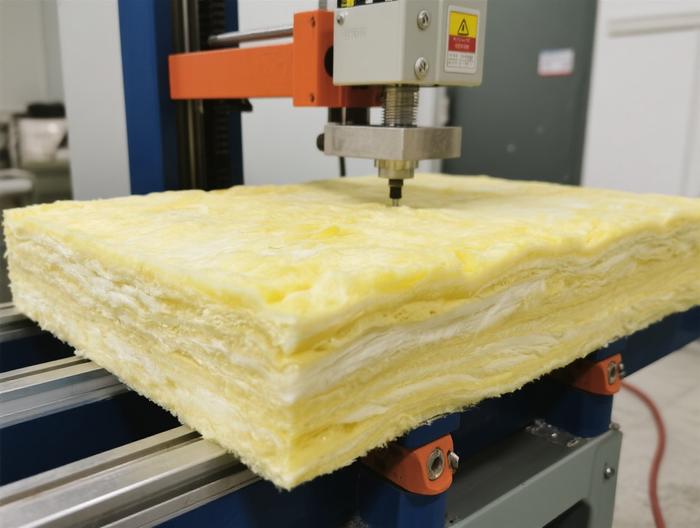

混凝土作为脆性材料,其韧性测试多采用“三点弯曲断裂试验”:将混凝土梁试样放在两个支点上,中间施加集中荷载,记录荷载-挠度曲线下的面积(即吸收的能量)。为了提高混凝土的韧性,工程师常加入纤维(如钢纤维、聚丙烯纤维),此时测试需关注“纤维的阻裂效果”——纤维越多、分布越均匀,断裂时吸收的能量越多。

复合材料(如碳纤维增强塑料CFRP)的韧性测试更复杂,需关注“层间韧性”:由于复合材料由多层纤维与树脂粘结而成,层间易发生剥离破坏,因此需用“双悬臂梁试验”测层间断裂韧性(GIC)。这些测试的核心是模拟实际工程中的“层间受力”,确保复合材料在加固结构时不会因层间剥离而失效。

需要注意的是,测试条件会直接影响韧性结果。例如,加载速率越快,材料越易表现出脆性(如爆炸荷载下的混凝土,加载速率是静态荷载的100倍以上,韧性会显著下降);温度越低,钢材的韧性越差(如北方冬季的钢结构,需测试-20℃下的冲击韧性)。因此,测试必须模拟材料的实际使用环境,才能得到有意义的结果。

地震作用下:韧性是结构“抗倒塌”的最后防线

地震是建筑结构面临的最严酷荷载之一,其特点是“动态、反复、不可预测”。在地震中,结构会经历多次往复变形,此时韧性好的材料能通过塑性变形吸收地震能量,延缓结构破坏——这是结构“抗倒塌”的关键。

以钢筋混凝土结构为例,混凝土本身是脆性材料,抗拉强度仅为抗压强度的1/10~1/20,若没有钢筋的韧性补充,混凝土柱在地震反复荷载下会迅速开裂、破碎。而钢筋的韧性(如伸长率、冲击吸收能量)越好,越能通过塑性弯曲消耗地震能量,保持柱的整体性。比如汶川地震中,某教学楼的钢筋伸长率达到25%(规范要求不低于16%),尽管柱体出现裂缝,但钢筋未断裂,结构未倒塌,成功保护了内部人员。

再看钢结构,钢材的韧性决定了其在地震中的“延性”(即塑性变形能力)。若钢材的夏比冲击吸收能量不足,在反复荷载下会发生“低周疲劳断裂”——即多次小变形后突然断裂。例如,日本阪神地震中,部分钢结构建筑的梁端连接板因钢材韧性差,在反复地震荷载下断裂,导致梁掉落。而韧性好的钢材,会在梁端产生明显的塑性铰,吸收地震能量,避免结构倒塌。

混凝土结构中的韧性价值:弥补脆性缺陷的关键

混凝土是建筑工程中用量最大的材料,但“脆性”是其天生缺陷——抗拉强度低、裂缝扩展快,若没有韧性补充,混凝土结构易发生“突然破坏”。因此,提高混凝土的韧性是保障结构安全的重要手段。

最常见的方法是“配筋”:钢筋的高韧性能弥补混凝土的低韧性。例如,钢筋混凝土梁在受弯时,混凝土承受压力,钢筋承受拉力。当梁达到极限荷载时,韧性好的钢筋会发生塑性变形,梁的挠度逐渐增大(即“延性破坏”),给工程师足够的时间发现问题并修复;而若钢筋韧性差,可能突然断裂,梁直接垮塌(即“脆性破坏”)。规范中要求钢筋的伸长率不低于16%,正是为了确保这种“延性破坏”。

另一种方法是使用“纤维混凝土”:在混凝土中加入钢纤维、聚丙烯纤维或碳纤维,纤维能穿过裂缝,阻止裂缝扩展,同时吸收能量。例如,钢纤维混凝土的断裂韧性是普通混凝土的3~5倍,常用于路面、隧道衬砌等易受冲击的结构——路面受到车辆冲击时,纤维能分散冲击力,避免混凝土破碎;隧道衬砌在岩石压力下,纤维能阻止裂缝扩大,保持结构稳定。

韧性不足的工程教训:从“突然断裂”到“结构垮塌”的案例警示

工程史上,因材料韧性不足导致的事故屡见不鲜,这些案例深刻揭示了韧性的重要性。

2008年,某城市的一座人行天桥突然垮塌,原因是天桥的混凝土梁使用了韧性不足的水泥,在人群荷载下,混凝土梁的裂缝迅速扩展,最终断裂。事后检测发现,该水泥的断裂韧性仅为规范要求的1/2,无法承受人群的动态荷载。

2015年,某住宅楼的阳台栏杆断裂,导致一名儿童坠落。经检测,栏杆使用的铝合金韧性差,伸长率仅为8%(规范要求不低于12%),在儿童攀爬时,栏杆因塑性变形不足而突然断裂。

2019年,某工厂的钢结构厂房因大风倒塌,原因是厂房的钢梁使用了韧性不足的钢材,在大风的反复荷载下,钢梁发生低周疲劳断裂。事后检测发现,该钢材的夏比冲击吸收能量仅为15J(规范要求不低于27J),无法承受反复荷载。

这些案例的共同特点是:材料韧性不足导致“突然破坏”,没有任何预警,造成了严重的人员伤亡和财产损失。它们提醒工程师:在选择材料时,不能只看强度和刚度,必须重视韧性指标。

韧性指标在设计规范中的应用:从测试到落地的技术约束

为了确保结构安全,各国建筑规范都对材料韧性提出了明确要求,这些要求是韧性指标从测试到工程应用的“桥梁”。

在中国,《混凝土结构设计规范》要求:抗震设计的钢筋混凝土结构,钢筋的伸长率不应低于16%,冲击吸收能量不应低于27J(夏比V型缺口,0℃)。这是因为抗震结构需要钢筋具备足够的韧性,以应对地震的反复荷载。

欧洲规范(Eurocode 2)对混凝土的韧性要求更详细,规定纤维混凝土的断裂能(Gf)不应低于0.15N/mm(普通混凝土约为0.05N/mm)。断裂能是衡量混凝土韧性的关键指标,数值越大,混凝土吸收的能量越多,抗破坏能力越强。

美国规范(ACI 318)对钢材的韧性要求根据结构的重要性分级:重要结构(如医院、学校)使用的钢材,其冲击吸收能量不应低于40J;一般结构使用的钢材,不应低于27J。这种分级设计确保了重要结构具备更高的安全性。

规范中的韧性要求不是“纸上谈兵”,而是基于大量试验和事故教训总结出来的。例如,中国规范对钢筋伸长率的要求,是基于汶川地震中的经验——当时部分钢筋的伸长率仅为10%,导致断裂,因此规范提高了要求,确保钢筋具备足够的塑性变形能力。

相关服务