透皮吸收测试中温度控制偏差对透皮速率常数计算结果的影响分析

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收测试是经皮给药制剂(如透皮贴剂、软膏、凝胶)研发与质量评价的核心环节,其中透皮速率常数(Kp)是反映药物透过皮肤屏障能力的关键指标。温度作为影响皮肤生理状态与药物扩散行为的重要变量,实验中需严格控制在模拟人体皮肤的32℃±0.5℃。然而,实际操作中温度控制偏差(如设备校准误差、环境波动、操作不当)常导致Kp计算结果偏离真实值,进而影响制剂有效性与安全性评价。本文结合透皮测试原理、温度作用机制及实验案例,系统分析温度偏差对Kp的影响及控制策略。

透皮吸收测试的基本原理与Kp计算逻辑

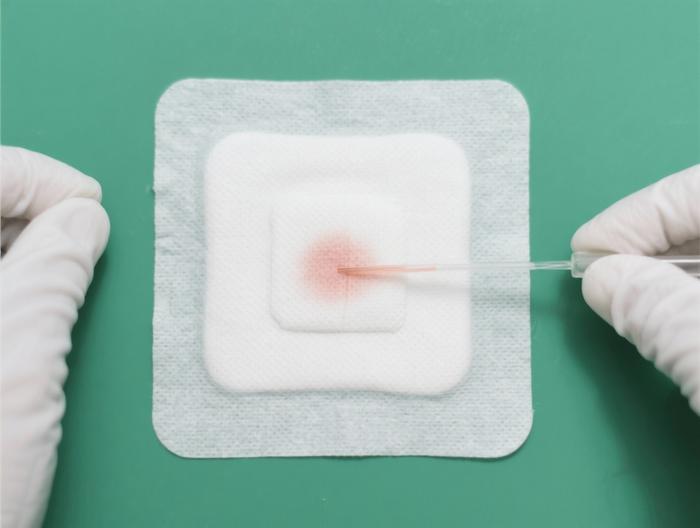

透皮吸收测试多采用Franz扩散池系统,核心结构包括供给室(放置药物样品)、接收室(盛有模拟体液的接收液,如磷酸盐缓冲液)及夹在中间的离体皮肤(如猪皮、人皮,需预处理去除皮下脂肪)。实验中,接收室需维持32℃恒温,确保皮肤屏障功能稳定。药物从供给室透过皮肤进入接收室,通过定时采集接收液并测定药物浓度(常用HPLC、UV法),绘制“累积渗透量-时间”曲线。当曲线进入线性阶段(稳态扩散),其斜率即为稳态通量(Jss,单位:μg/cm²·h)。

Kp的计算基于Fick扩散定律:Jss = Kp × ΔC,其中ΔC为药物在皮肤两侧的浓度差(供给室药物浓度远高于接收室,通常忽略接收室浓度,ΔC近似为供给室药物浓度)。因此,Kp = Jss / ΔC,直接反映药物透过皮肤的效率。若温度偏差导致Jss或ΔC变化,Kp结果将随之偏移。

温度对皮肤屏障功能的生理影响机制

皮肤的屏障功能主要由角质层承担,其结构为“角质细胞-脂质双分子层”的“砖墙结构”:角质细胞是“砖块”,脂质(神经酰胺、胆固醇、游离脂肪酸)是“灰浆”,形成有序的脂质通道。温度通过影响脂质的流动性调节屏障通透性:当温度升至32℃以上,脂质分子热运动加剧,双分子层排列松散,细胞间扩散通道拓宽,药物更易穿透;若温度降至30℃以下,脂质排列更紧密,通道狭窄,药物穿透阻力显著增加。

例如,离体人皮肤的透皮测试中,当温度从25℃升至32℃,角质层的电阻值从100kΩ·cm²降至20kΩ·cm²,说明屏障阻力降低了80%。这种生理变化直接影响药物的扩散速率,是温度偏差影响Kp的核心机制。

温度控制偏差的常见来源

实验中温度偏差的来源可分为三类:设备因素、环境因素与操作因素。设备方面,水浴锅的温度传感器若未定期校准,可能显示温度与实际温度偏差1℃以上;若循环泵故障导致水浴槽内水流不均,会出现“局部热点”——靠近加热管的区域温度高,边缘区域温度低,同一实验的不同扩散池温度差可达0.5℃。

环境因素中,实验室温度波动是常见问题:若实验期间空调突然开启,环境温度从25℃降至20℃,水浴锅需额外散热以维持32℃,可能导致接收室温度短暂降至31.5℃;若实验室门窗敞开,外界热源(如阳光直射)会使水浴温度升高至33℃。

操作因素包括:Franz池未完全浸入水浴(如水位仅覆盖接收室1/2),导致池上部温度低于下部;样品放置时,部分扩散池靠近水浴槽边缘,受环境空气影响,温度比中心区域低0.3℃;甚至实验人员触摸扩散池外壁(体温37℃),也可能导致局部温度短暂升高0.2℃。

温度偏差对Kp的定量影响:基于Arrhenius方程的分析

药物透过皮肤的扩散过程遵循Arrhenius方程:k = A × exp(-Ea/RT),其中k为药物在角质层中的扩散系数,Ea为活化能(反映药物穿透屏障所需的能量),R为气体常数(8.314 J/(mol·K)),T为绝对温度(K)。温度偏差ΔT会通过影响k改变Jss,最终影响Kp。

以水杨酸透皮测试为例,其Ea约为48 kJ/mol。若实验设定温度为32℃(305.15K),实际温度降至31℃(304.15K),代入方程计算:k(31℃)/k(32℃) = exp[48000/8.314 × (1/305.15 - 1/304.15)] ≈ exp(-48000/8.314 × 1.08×10^-5) ≈ 0.87。即温度降低1℃,k下降13%,对应的Jss与Kp也下降13%。

另一案例中,某透皮贴剂的实验温度从32℃升至33℃(偏差1℃),Kp从0.003 cm/h增至0.00345 cm/h(增幅15%),若按此结果评估,会误判该贴剂的透皮效率“显著优于竞品”,但实际是温度偏差导致的虚高。

不同剂型对温度偏差的敏感性差异

剂型的基质性质决定了其对温度偏差的敏感程度。脂溶性软膏(如凡士林基质)的药物释放依赖基质的软化:温度升高1℃,凡士林的黏度降低约5%,药物在基质中的溶解度增加,释放速率加快8%~10%,导致Kp增幅高于单纯皮肤屏障变化的影响。

水凝胶剂(如卡波姆凝胶)的药物释放受凝胶溶胀度影响:温度升高1℃,卡波姆的溶胀度增加3%,药物扩散通道拓宽,释放速率增加5%~7%,但因水凝胶的温度敏感性低于脂溶性基质,其Kp受温度偏差的影响更小。

透皮贴剂的差异更显著:骨架型贴剂(如聚异丁烯骨架)的药物释放由骨架材料的通透性控制,温度升高1℃,骨架的孔隙率增加4%,Kp增幅约10%;而膜控型贴剂(如乙烯-醋酸乙烯共聚物膜)的膜通透性对温度不敏感,Kp增幅仅5%左右。

实验中温度偏差的控制策略

针对温度偏差的来源,需从设备、环境与操作三方面建立控制体系。设备方面,每月用标准水银温度计校准水浴锅,确保温度误差≤0.5℃;定期检查循环泵流速(保持在1.5L/min以上),确保水浴槽内温度均匀性≤0.3℃;在接收室插入热电偶数据记录仪,实时监测温度(每5分钟记录一次),便于实验后回溯偏差。

环境控制需保持实验室温度稳定:实验期间关闭空调与门窗,温度维持在22±1℃;避免阳光直射水浴锅,若需通风,使用局部排气扇而非空调。

操作规范包括:Franz池完全浸入水浴(水位高于接收室液面2cm);所有扩散池放置在水浴槽中心区域,远离边缘;实验人员佩戴手套操作,避免直接接触池壁;若需调整样品位置,先关闭水浴锅加热,待温度稳定后再操作。

温度偏差的数据修正方法

若实验中出现可记录的温度偏差(如数据记录仪显示某时段温度为31℃),可通过Arrhenius方程反向修正Kp值。修正公式为:Kp(修正) = Kp(实测) × exp[Ea/R × (1/T(实测) - 1/T(设定))],其中Ea需通过预实验测定(如在30℃、32℃、34℃下做透皮测试,计算活化能)。

例如,某药物的Ea为50 kJ/mol,实验设定温度32℃(305.15K),实测温度31℃(304.15K),则修正系数为exp[50000/8.314 × (1/304.15 - 1/305.15)] ≈ 1.065。若实测Kp为0.0028 cm/h,修正后Kp为0.0028×1.065≈0.003 cm/h,更接近真实值。需注意,修正仅适用于偏差≤2℃且温度变化可追溯的情况,若偏差过大(如≥3℃),需重新实验。

相关服务