透皮吸收测试中皮肤pH值调节对弱碱性药物透皮吸收的影响机制

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

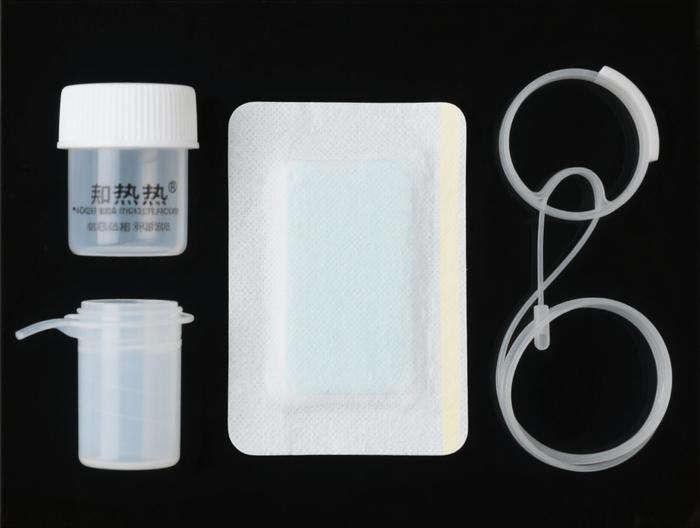

透皮给药因能规避口服首过效应、实现长期稳定给药,是临床与制剂研究的热点方向。但皮肤的角质层屏障极大限制了药物渗透,其中皮肤pH值是调控弱碱性药物透皮的核心变量——弱碱性药物的解离状态、皮肤脂质结构的完整性、酶活性及渗透途径均与pH密切相关。深入解析这一机制,能为弱碱性药物透皮制剂的处方优化提供关键依据,直接影响药物的递送效率与临床疗效。

皮肤的正常pH特征与结构基础

健康皮肤表面的pH值稳定在4.5~6.0,由角质层的“酸性包膜”维持——其成分包括角质细胞代谢产生的游离脂肪酸、氨基酸降解产物及皮脂腺分泌的蜡酯。酸性包膜不仅是皮肤的化学屏障,还调控着角质层的“砖泥结构”:角质细胞(砖)被神经酰胺、胆固醇、游离脂肪酸(泥)紧密包裹,酸性环境下这些脂质呈有序的层状排列,屏障功能最强。

皮肤各层存在明显的pH梯度:角质层(stratum corneum)呈弱酸性(pH4.0~5.5),活表皮(viable epidermis)接近中性(pH6.5~7.0),真皮层为弱碱性(pH7.2~7.4)。这种梯度由角质形成细胞的质子泵作用(主动转运H+至角质层)和皮肤微生物(如丙酸杆菌产乳酸)共同维持,是皮肤生理功能的重要保障。

当外界因素(如药物制剂的pH)改变皮肤表面pH时,首先破坏酸性包膜的稳态,进而传导至更深层组织,引发角质层脂质排列、酶活性等一系列变化——这是pH调节影响药物透皮的起点。

弱碱性药物的解离特性与皮肤pH的定量关联

弱碱性药物的透皮能力取决于其解离状态:分子型(未解离)药物脂溶性高,易透过角质层的脂质屏障;离子型(解离)药物水溶性高,但难以穿透脂质结构。这种关系可通过Henderson-Hasselbalch方程精确描述:对于弱碱B(分子型)及其共轭酸BH+(离子型),pH = pKa + log([B]/[BH+])(pKa为共轭酸的解离常数)。

以某弱碱性抗生素(pKa7.8)为例:皮肤表面pH5.0时,log([B]/[BH+])=5.0-7.8=-2.8,[B]/[BH+]≈1/631,离子型占比超99.8%,分子型可忽略,透皮量极低;pH6.5时,log值为-1.3,[B]/[BH+]≈1/20,离子型占95.2%,分子型占4.8%,透皮量开始上升;pH7.8时,分子型与离子型各占50%,透皮量接近峰值;若pH升至8.5,分子型占比超90%,但此时皮肤已出现刺激性(超出生理pH范围)。

需注意的是,药物溶解度与解离状态呈负相关:酸性环境中解离多、溶解度高,但透皮依赖分子型;碱性环境中分子型多、透皮量高,但溶解度可能下降。因此存在“最佳pH点”——既保证药物有足够分子型比例,又维持一定溶解度,此时透皮效率最高。

皮肤pH调节对角质层脂质屏障的破坏机制

角质层的脂质排列对pH极其敏感:酸性环境下,游离脂肪酸呈质子化状态(COOH),能与神经酰胺的羟基、胆固醇的羟基形成氢键,稳定脂质的层状结构;当pH升高(如用碱性缓冲液处理),游离脂肪酸解离为羧酸盐(COO-),氢键断裂,脂质分子从有序变为无序,层状结构出现裂隙,屏障通透性显著增加。

一项体外实验验证了这一点:用pH5.0和pH7.0的缓冲液处理人离体皮肤1小时后,傅里叶变换红外光谱(FTIR)显示——pH7.0组的脂质CH2伸缩振动峰向低波数移动(提示脂质流动性增加),而pH5.0组峰位稳定(脂质排列紧密)。

此外,碱性环境会激活皮肤中的脂肪酶(最适pH7.0~8.0),分解神经酰胺或游离脂肪酸,进一步破坏脂质“泥”结构。例如,pH7.5溶液处理后,角质层神经酰胺含量下降30%,游离脂肪酸下降25%,脂质屏障完整性被严重削弱。

皮肤pH梯度对药物在皮肤内扩散的驱动作用

皮肤各层的pH梯度(角质层酸性→活表皮中性→真皮碱性)会调控药物在皮肤内的扩散:弱碱性药物进入角质层(pH5.0)时,大部分呈离子型,难以穿透;但到达活表皮(pH7.0)后,环境pH升高,离子型比例降低,分子型比例增加,形成“浓度梯度驱动”——活表皮中的分子型药物会向更深处的真皮(pH7.4)扩散,因真皮pH更高,分子型比例进一步增加。

例如,某弱碱性镇痛药(pKa7.2)在角质层中离子型占98%,进入活表皮后降至85%,分子型升至15%;进入真皮后,离子型降至70%,分子型升至30%。这种梯度变化使药物在皮肤内形成“离子型→分子型”的转化,持续推动扩散——若皮肤表面pH调至7.0,角质层中的分子型比例提前从1%升至10%,会加速这一过程,使更多药物到达真皮层。

这种“梯度协同”是透皮吸收的关键:皮肤的pH梯度与药物解离特性匹配,形成“分子型递增”的扩散路径,而pH调节能强化路径的起始端(角质层),提高整体扩散效率。

皮肤pH对药物渗透途径与酶活性的协同影响

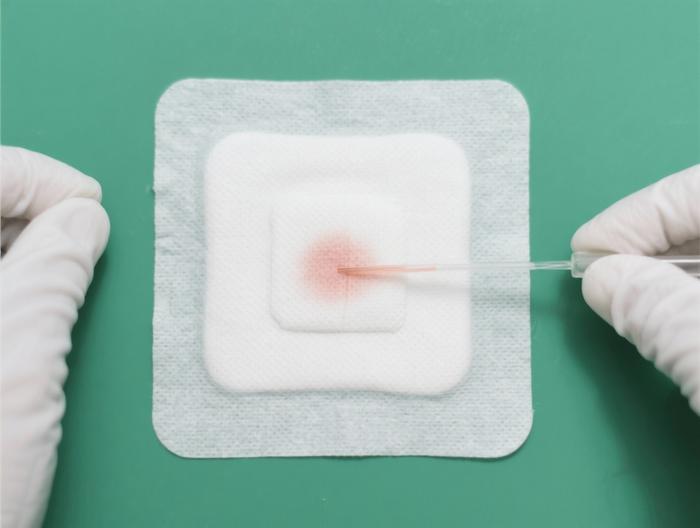

透皮吸收的主要途径是细胞间脂质通道(占80%~90%),弱碱性药物的分子型更易通过这一通道。pH调节会强化这一途径:当皮肤pH升高时,脂质通道因结构破坏而打开,同时药物分子型比例增加,两者协同促进渗透——这种“途径-形态匹配”是pH调节提高透皮效率的核心逻辑。

皮肤中的酶活性也会随pH变化参与调控:丝氨酸蛋白酶(如kallikrein 5)是降解角质细胞间桥粒(desmosomes)的关键酶,最适pH7.0~7.5。pH7.0时,其活性比pH5.0高4倍,能快速降解桥粒糖蛋白,使角质细胞连接松弛,细胞间隙扩大,药物更易通过细胞间途径扩散。

基质金属蛋白酶(MMPs)在碱性环境中活性增强(如MMP-9在pH7.5时活性是pH5.0的2.5倍),能降解真皮胶原蛋白和弹性蛋白,破坏真皮结构,加速药物向受体室的扩散——尽管这一变化主要影响深层组织,但也会间接增加皮肤整体通透性。

pH调节对药物溶解度与透皮的平衡优化

弱碱性药物的溶解度与透皮效率存在“权衡关系”:酸性环境中解离多、溶解度高,但分子型少、透皮量低;碱性环境中分子型多、透皮量高,但溶解度可能下降,导致供体室药物无法充分释放。

例如,某弱碱性抗肿瘤药在pH5.0时溶解度10mg/mL,透皮通量仅0.5μg/cm²·h;pH6.5时溶解度降至5mg/mL,透皮通量升至2.0μg/cm²·h;pH7.0时溶解度降至2mg/mL,透皮通量达峰值3.5μg/cm²·h;若pH升至7.5,溶解度降至1mg/mL,透皮通量反而下降至2.5μg/cm²·h——因供体室药物溶解度不足,无法维持浓度梯度。

因此,优化pH时需兼顾两者:通过实验筛选“最佳pH”,使药物在供体室有足够溶解度(保证浓度),同时在皮肤表面有较高分子型比例(保证渗透)。例如,对溶解度随pH升高而下降的药物,可添加聚乙二醇400(增溶剂)维持pH7.0时的溶解度,实现透皮效率最大化。

pH调节的边界:皮肤生理完整性的保障

尽管升高pH能提高透皮量,但pH调节需严格控制范围:皮肤表面pH超过7.5时,会破坏酸性包膜稳态,引发炎症反应——角质形成细胞释放IL-1α等炎症因子,导致皮肤水肿、红斑甚至角质细胞凋亡。这些变化会干扰实验结果:炎症导致的屏障破坏可能掩盖药物本身的透皮特性,水肿会增加皮肤水合作用,影响药物溶解度与扩散速率。

此外,缓冲液的离子强度需匹配(0.05~0.1M):高离子强度(>0.2M)的碱性缓冲液会导致皮肤细胞脱水(渗透压失衡),破坏角质细胞结构,同样干扰结果。因此,体外透皮测试中,pH调节通常限制在5.0~7.5之间,以保证皮肤的生理完整性。

相关服务