透皮吸收测试中透皮吸收实验的实验记录规范化管理与追溯体系

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收测试是药物经皮给药系统研发与质量控制的核心环节,实验记录的规范性与追溯性直接决定结果的可信度与合规性。当前部分实验室存在记录缺项、事后补写、异常数据无迹可寻等问题,不仅影响数据可靠性,更可能导致监管合规风险。本文从实验记录的核心要素、书写规范、数字化载体,到追溯体系构建、异常处理及人员职责等维度,系统探讨如何建立“全程可查、责任可究”的管理体系,为透皮吸收实验的质量保障提供实操指引。

透皮吸收实验记录的核心要素界定

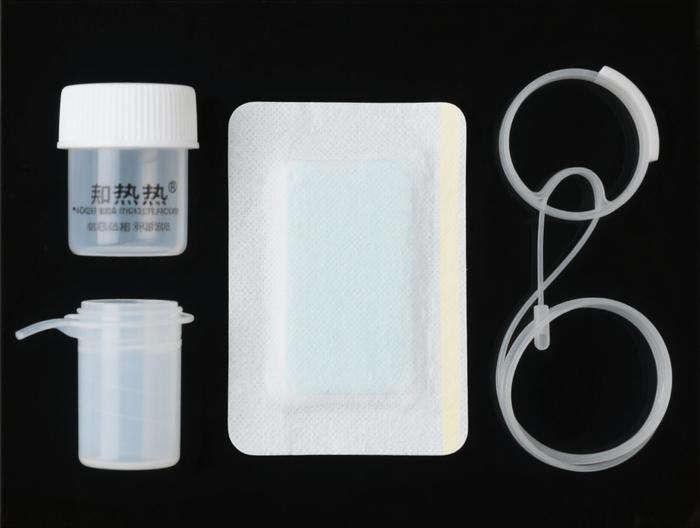

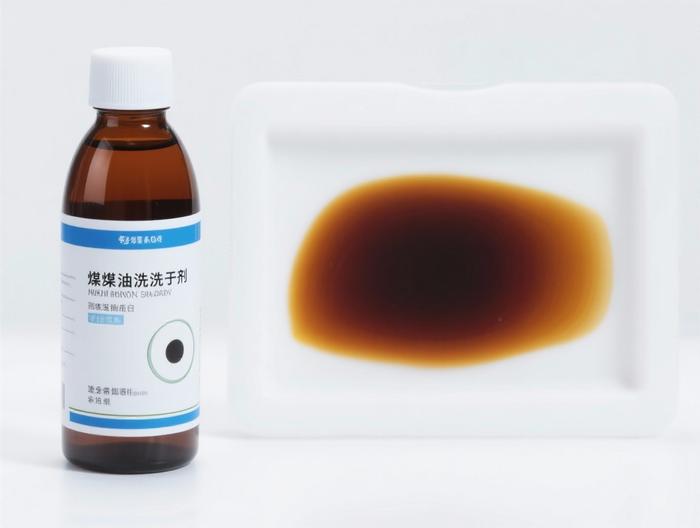

实验记录需覆盖“对象-条件-操作-数据”四大核心维度,形成完整“数据画像”。实验对象类要明确供试品基础信息:原料药/制剂名称、批号、厂商、规格,自制制剂还需记录处方(基质、促渗剂用量)与制备工艺(乳化温度、搅拌时间)。实验条件类需涵盖装置细节:扩散池类型(立式/卧式)、有效面积、膜材料(猪皮/聚偏氟乙烯膜)及预处理(浸泡时间、去脂步骤),接收介质的溶剂、pH、渗透压及配制人、时间,环境参数(实验室温湿度、扩散池保温32℃±0.5℃)。

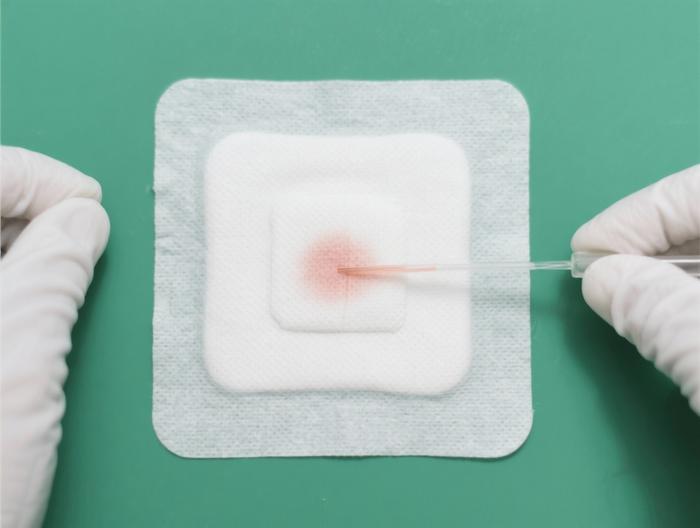

实验操作类要记录具体动作:扩散池组装顺序(先铺膜还是加介质)、供试品涂布方式(面积、厚度、是否刮平)、搅拌速度(如300rpm)及启动时间,取样体积、补加介质类型(空白介质)。实验数据类需保留原始值:分光光度计吸光度(如0.3456,四位小数)、HPLC峰面积(如123456),及浓度计算值(标注公式:C=A×斜率+截距)。这些要素是追溯的“数据原点”,缺一项则可能断链。

实验记录的规范化书写要求

即时性是第一原则。操作完成后需立即记录,如取样后马上写吸光度,不能实验结束再补——曾有实验室因延迟记录,将10:00样品写成11:00,导致结果混淆。准确性要求原始数据不篡改,写错需画横线保留原内容,旁写正确值并标注修改人及时间(如“0.3567(原0.3657,张三,2024-05-20 14:30)”),避免“无痕迹修改”。

完整性要求不遗漏关键信息。若供试品贴片翘起,需记“11:15贴片边缘翘曲,用凡士林密封”;若更换搅拌子,需记“14:00搅拌子卡住,更换聚四氟乙烯搅拌子(直径10mm)”。客观性要求不用主观词汇,如不能写“供试品可能漏液”,需写“12:00扩散池外侧渗液1cm²,滤纸吸干后密封”。

实验记录的载体选择与数字化转型

传统纸质记录易破损、检索难,数字化需符合GDLP要求:电子签名需唯一(USB Key/指纹登录)、数据加密(AES算法)、定期备份(本地+云服务器)。LIMS系统是主流工具,能自动关联供试品库存(批号、入库时间)、装置校准(最近校准时间、校准人)、介质配制(pH、配制人),减少手动错误。

LIMS的“痕迹保留”功能会记录每一次修改:实验员改吸光度值,系统会显示原数值、修改时间、修改人。纸质记录需扫描成清晰PDF,上传LIMS关联电子记录,如校准证书扫描件附在对应实验记录下,确保纸电一致。曾有实验室因LIMS关联不及时,导致纸质校准记录丢失,追溯时无法证明装置合规,被要求重新实验。

追溯体系的构建逻辑:从“点”到“链”的覆盖

追溯不是单个记录的查询,而是“全流程链条”的关联——从供试品来源(供应商、批号、入库检验)→实验准备(装置校准、介质配制)→实验过程(操作、数据)→数据处理(公式、软件版本)→结果报告(审核、批准),每一步都要“环环相扣”。

例如某实验24小时渗透量偏高,追溯供试品:批号20240301,供应商XX,入库2024-03-05(检验合格);实验准备:扩散池2024-05-10校准(李四,面积误差±0.1cm²),介质2024-05-15配制(王五,pH6.8);实验过程:09:00启动搅拌300rpm,09:30涂布供试品2cm²(厚度0.5mm);数据处理:Excel 2021计算,公式C=A×10+0.05;报告:赵六审核(2024-05-17)、周七批准(2024-05-18)。通过链条追溯,快速定位问题——若供试品批号错用过期品,或校准记录缺失,都能立即发现。

异常数据的追溯与处理机制

异常数据(如某时间点浓度是前值2倍)需按“定位-回溯-验证-记录”处理。第一步定位异常:实验EXP2024051601,18:00浓度12.5μg/ml(15:00为5.2μg/ml)。第二步回溯操作:记录显示17:30“搅拌子停转,重启”,推测搅拌停止导致介质不均匀。第三步验证:重新校准分光光度计(准确),检查介质(未变质),搅拌10分钟后再取样,浓度5.5μg/ml(符合趋势)。

第四步记录:在实验记录中注明“18:00浓度异常因搅拌停转,重启后取样5.5μg/ml,异常数据不计入结果”,并附重新取样的吸光度值。异常数据不能删除,需保留原始值与处理过程——曾有实验室删异常数据,审计时无法解释结果,被监管要求整改。

人员职责在追溯体系中的落地

人员职责需“权责对应”:实验员负责原始数据记录(操作、测量值)、关联记录(供试品批号、校准),确保即时完整——如配制介质时记溶剂批号、pH,涂布供试品时双人复核面积;校准员负责定期校准装置(扩散池、分光光度计),记录校准结果(面积、波长准确性),上传LIMS关联实验;分析员负责数据处理(公式、软件版本),修改参数需记原因;审核员检查记录完整性、准确性,不通过则返回修改;批准人确认结果真实性,核对所有关联记录后签字。

曾有实验员因未关联校准记录,导致审核不通过,重新补充后才完成流程——明确的职责划分,让每一步操作都有“责任人”,追溯时能快速定位问题环节。

验证与审计:确保追溯体系的有效性

体系需通过“验证+审计”确保有效:内部验证每月抽5份记录,检查3点——记录是否完整(供试品、校准、操作、数据、签字)、追溯是否顺畅(结果→供试品→校准→计算)、异常处理是否规范(原始数据+处理过程)。如抽EXP2024051001,能追到供试品20240201、校准20240508、标准曲线20240509、异常处理20240510,说明体系有效。

外部审计(药监局)时,需快速展示追溯流程:输入实验编号,弹出供试品库存、校准记录、异常处理;检查人员要求看介质配制,能立即调出王五的配制记录(pH6.8)。曾有实验室因LIMS检索快,30分钟完成审计,而有的实验室因记录零散,用了2小时才找全资料——验证与审计是体系“试金石”,能及时发现漏洞并整改。

相关服务