透皮吸收测试中透皮吸收实验的干扰物质(防腐剂)排除方法研究

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收测试是评价经皮给药制剂有效性的核心环节,其结果直接影响制剂的研发与注册。然而,制剂中添加的防腐剂(如尼泊金酯类、苯扎溴铵等)常作为干扰物质,会与药物成分竞争检测通道、影响扩散池系统的稳定性,甚至干扰分析仪器的信号响应,导致实验数据偏差。因此,如何科学排除防腐剂对透皮吸收实验的干扰,成为保障实验准确性的关键问题。

防腐剂对透皮吸收实验的干扰机制与表现

透皮吸收实验中,防腐剂的干扰主要体现在三个层面:首先是对药物检测方法的干扰。多数防腐剂(如尼泊金甲酯、苯扎氯铵)具有紫外吸收或色谱保留行为,若与目标药物的吸收波长或保留时间接近,会导致高效液相色谱(HPLC)或紫外分光光度法(UV)的检测峰重叠,无法准确量化药物含量。例如,尼泊金乙酯的最大吸收波长约为254nm,若目标药物也在该波长下检测,两者的色谱峰易叠加,导致药物浓度计算值偏高。

其次是对扩散过程的影响。部分防腐剂具有表面活性,会改变皮肤角质层的脂质排列或扩散介质的表面张力。比如苯扎溴铵作为阳离子表面活性剂,可能与皮肤角质层的阴离子成分结合,破坏皮肤屏障的完整性,使药物的透皮速率异常升高;或因表面活性剂的增溶作用,增加药物在接收液中的溶解度,干扰“漏槽条件”的维持。

最后是对实验系统的间接干扰。防腐剂可能与扩散池的材质(如聚四氟乙烯、玻璃)发生吸附或反应,导致池内环境的pH值、渗透压变化,进而影响药物的稳定性。例如,尼泊金酯类在碱性条件下易水解,若扩散介质的pH因防腐剂降解而升高,可能导致药物(如酯类药物)的降解加速,进一步混淆实验结果。

防腐剂干扰排除的前提——目标防腐剂的定性与定量表征

排除防腐剂干扰的第一步,是明确制剂中防腐剂的种类与含量。常用的分析方法包括液相色谱-质谱联用(LC-MS)、气相色谱-质谱联用(GC-MS)和高效液相色谱(HPLC)。LC-MS可通过分子量和碎片离子峰准确鉴定防腐剂的化学结构,例如尼泊金甲酯的[M+H]+峰约为153.1,苯扎溴铵的[M]+峰约为384.3;GC-MS适用于挥发性防腐剂,但对非挥发性防腐剂(如尼泊金酯类)需先进行衍生化处理。

定量分析则需建立防腐剂的专属检测方法,避免与药物成分的干扰。例如,采用HPLC法时,可选择不同的色谱柱(如C18柱换为苯基柱)或流动相(如增加缓冲盐浓度、改变有机相比例),分离防腐剂与药物的色谱峰。比如分析尼泊金乙酯时,用0.1%甲酸水溶液-乙腈作为流动相梯度洗脱,使尼泊金乙酯的保留时间与目标药物拉开,再通过外标法计算其含量。

此外,需关注防腐剂在透皮实验过程中的变化:收集不同时间点的接收液和皮肤样本,用LC-MS检测防腐剂的含量,明确其在实验系统中的分布,为后续排除方法提供依据。

物理分离法——基于理化性质差异的防腐剂移除

物理分离法是通过防腐剂与药物的理化性质差异(如极性、溶解度、分子大小),将防腐剂从样品中移除。常用的方法包括液液萃取(LLE)和固相萃取(SPE)。

液液萃取适用于防腐剂与药物极性差异较大的情况。例如,若目标药物是极性小分子(如维生素B5),而防腐剂是弱极性的尼泊金酯类,可使用乙酸乙酯作为萃取溶剂:将接收液调节至酸性(尼泊金酯类在酸性条件下易溶于有机溶剂),加入乙酸乙酯振荡,尼泊金酯会转移至有机相,而极性药物留在水相。需注意萃取次数(通常2-3次)和pH控制,避免防腐剂解离导致分离失败。

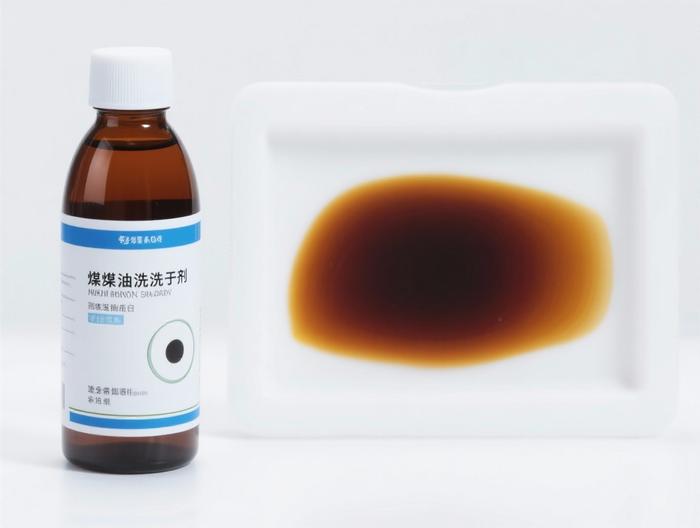

固相萃取更适用于复杂样品(如皮肤提取液)。选择与防腐剂亲和力强的SPE小柱(如阳离子交换柱用于苯扎溴铵),样品过柱后用不同溶剂洗脱:例如,苯扎溴铵会与阳离子交换柱的磺酸基结合,用高浓度氯化钠溶液洗脱防腐剂,而药物随流出液收集。SPE的优势是回收率高(通常>85%),但需优化柱的种类和洗脱条件,避免药物损失。

膜分离法适用于分子量差异显著的情况。例如,苯扎溴铵(分子量约384Da)远大于药物(如咖啡因约194Da),可使用截留分子量为300Da的超滤膜,离心过滤后药物透过膜,防腐剂被截留。需验证膜对药物的吸附率(<5%)。

化学抑制法——通过化学反应消除防腐剂的干扰活性

化学抑制法是利用化学反应将防腐剂转化为无干扰的物质,常用策略包括络合、水解和氧化反应。

络合反应适用于阳离子防腐剂(如苯扎溴铵)。用阴离子络合剂(如十二烷基硫酸钠,SDS)与阳离子结合,形成不溶性络合物沉淀,离心或过滤去除。需控制SDS用量(防腐剂浓度的1-2倍),避免过量SDS影响药物检测。

水解反应适用于酯类防腐剂(如尼泊金酯类)。尼泊金酯类在碱性条件下易水解为对羟基苯甲酸和醇,若药物对碱性稳定,可将样品调至pH 9-10,加热30分钟使防腐剂完全水解。水解后的对羟基苯甲酸可用液液萃取去除,水相中的药物即可准确检测。

氧化反应适用于易被氧化的防腐剂(如硫柳汞)。用过氧化氢(H2O2)氧化硫柳汞的硫代水杨酸基团,生成无紫外吸收的物质。需验证H2O2不会氧化目标药物。

检测方法优化——从分析端规避防腐剂的干扰

若无法移除防腐剂,可通过优化检测方法规避干扰,主要策略包括选择专属检测波长、使用质谱检测器或衍生化处理。

专属检测波长选择:扫描药物与防腐剂的紫外光谱,选择药物有强吸收而防腐剂无吸收的波长。例如,药物最大吸收波长为320nm,而尼泊金乙酯在该波长吸光度低,可避免干扰。

质谱检测器(如LC-MS/MS)可彻底规避色谱峰重叠。通过多反应监测(MRM)模式仅检测药物的特征离子对,防腐剂的离子信号不会被采集。例如,检测药物A时选择母离子m/z 200和子离子m/z 150,防腐剂的离子不会被监测,即使色谱峰重叠也能准确量化。

衍生化处理适用于无紫外吸收的药物。例如,胺类药物用乙酸酐衍生生成有强紫外吸收的衍生物,而防腐剂不发生反应,选择衍生物的吸收波长检测即可避免干扰。需优化衍生化条件,确保药物完全衍生。

实验系统调整——从源头上减少防腐剂的干扰

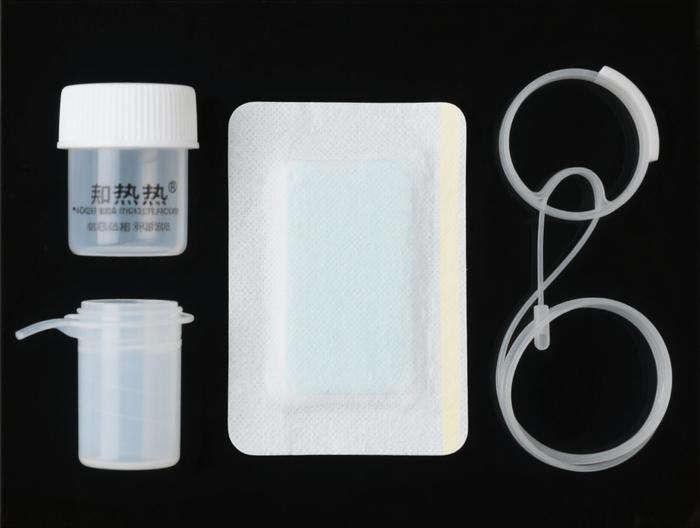

调整实验系统本身也能减少防腐剂的干扰,主要策略包括选择合适的扩散池材质、优化接收液组成和控制防腐剂的透皮量。

扩散池材质需考虑防腐剂的吸附性:苯扎溴铵易吸附玻璃,可使用聚四氟乙烯(PTFE)材质;尼泊金酯类对塑料吸附性低,用聚丙烯(PP)材质。需验证材质对防腐剂的吸附率(<10%)。

优化接收液组成:若防腐剂在水中溶解度高,可加入少量有机溶剂(如10%乙醇)降低其溶解度;或选择与防腐剂极性相反的接收液,减少其在接收液中的积累。需维持“漏槽条件”。

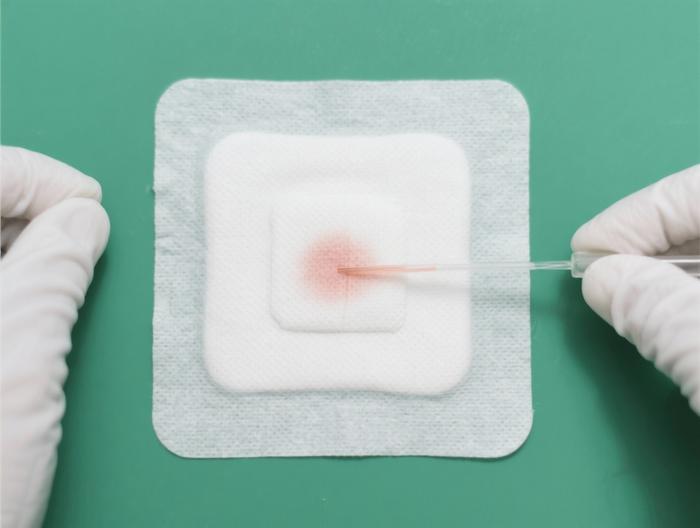

控制防腐剂的透皮量:减少制剂涂药量(如从2mg/cm²减至1mg/cm²),或在皮肤表面覆盖微孔膜(阻挡防腐剂透过)。需验证微孔膜不影响药物透皮速率。

干扰排除方法的验证——方法学可靠性的确认

无论采用哪种方法,都需通过方法学验证确保结果可靠,主要指标包括回收率、精密度、准确性和专属性。

回收率实验:向已知浓度的药物溶液中加入不同浓度的防腐剂(低、中、高),处理后检测药物回收率(需85%-115%)。例如,药物浓度10μg/mL,加入1、10、100μg/mL防腐剂,回收率需在范围内。

精密度实验:同一操作者处理6份样品,计算药物浓度的相对标准偏差(RSD<10%);不同操作者或设备处理的样品,RSD<15%。

准确性实验:用标准加入法,向实际样品中加入已知量的药物标准品,计算回收率(如加入5μg/mL药物,检测到4.8μg/mL,回收率96%)。

专属性实验:证明处理后防腐剂的信号完全消失或不影响药物检测。例如,HPLC色谱图中无防腐剂峰,或LC-MS/MS未监测到防腐剂的离子信号。

相关服务